Plus grand mollusque bivalve vivant

Coquille épaisse et lourde, sans écailles

Valves légèrement inéquilatérales avec 4 à 5 côtes radiales

Ouverture pour le passage du byssus petite ou absente

Manteau brun doré, jaune ou vert avec taches iridescentes bleues, violettes ou vertes

Grands individus : manteau bleu ou violet uni

Siphon inhalant sans tentacules

La coquille adulte ne peut pas se fermer complètement

Tridacne géant, tridacne gigantesque

True giant clam, giant clam (GB), Mördermuschel, Riesenmuschel (D), Reuzendooprontshelp (NL)

Chama gigas Linnaeus, 1758

Tridacna (Tridacna) gigas (Linnaeus, 1758)

Chama gigantea G. Perry, 1811

Dinodacna cookiana Iredale, 1937

Indo-Pacifique et mer Rouge

Zones DORIS : ● Indo-Pacifique, ○ [Mer Rouge]T. gigas est présent de la mer Rouge au Pacifique central en passant par l'Afrique de l'Est et les îles Éparses, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du sud du Japon au nord de l’Australie (Queensland), de l’Indonésie aux îles Fidji.

Toutefois T. gigas, en Nouvelle-Calédonie, est présent à l'état de fossile. Il est apparemment éteint à l'état naturel mais réintroduit localement dans le cadre de programmes de conservations.

Selon les archives fossiles du Pléistocène (il y a 1,6 à 0,01 million d'années), l'aire de répartition historique de l'espèce s'étendait peut-être à l'Afrique du Sud-Est.

Cette espèce est peut-être présente à Wallis-et-Futuna.

Tridacna gigas, comme les autres espèces de bénitiers, est toujours associé aux récifs coralliens. De ce fait, les besoins comme la température et la lumière sont les mêmes pour les bénitiers et les coraux. Les bénitiers sont même plus exigeants pour leur dépendance vis-à -vis de la lumière. Toutefois, ils vivent moins profondément que les coraux.

T. gigas vit à faible profondeur, entre 2 et 20 m, souvent parmi les Acropora spp. ou d'autres communautés de coraux durs, sur des substrats récifaux durs ou sur du sable nu, voire dans des zones abritées de la zone de balancement des marées, et plutôt sur des récifs isolés en raison de sa surexploitation par l’homme.

C’est le plus grand mollusque bivalve vivant. Les valves* du plus grand spécimen mesuraient 1,37 m et pesaient 230 kg vides. Il a été découvert vers 1817 sur la côte nord-ouest de Sumatra en Indonésie. Mais l'espèce présente plus souvent des longueurs d'environ 80 cm.

Les jeunes individus sont difficiles à distinguer des autres espèces de tridacnides et sont souvent confondus avec T. derasa

La coquille est épaisse et lourde, sans écailles (ou scutelles*). Les juvéniles peuvent avoir quelques écailles.

Chaque valve est légèrement inéquilatérale* par rapport à son sommet, et elle porte 4 à 5 côtes radiales qui se terminent en pointes triangulaires sur le bord de la coquille. L’ouverture pour le passage du byssus* est petite ou absente.

La coquille adulte ne peut pas se fermer complètement.

L’extension du manteau* est variable, ce dernier peut rester juste sur le bord ou cacher complètement la coquille. Il est généralement brun doré, jaune ou vert avec de nombreuses taches iridescentes bleues, violettes ou vertes, surtout autour des bords. Il est plus foncé sur le bord et autour des siphons.

Les plus grands individus peuvent avoir de si nombreuses taches que le manteau semble bleu ou violet uni. Ce manteau peut également présenter de nombreuses taches pâles ou claires, appelées "fenêtres".

Les spécimens plus petits (150-200 mm) peuvent avoir une coloration plus uniforme, manquant d'une teinte plus foncée le long du bord du manteau et présentant moins d'anneaux colorés.

Le siphon* inhalant* ne porte pas de tentacules.

L'intérieur de la coquille est blanc porcelaine, terne à l'intérieur de la ligne palléale et brillant au-dessus de la ligne palléale jusqu'à l'extrémité dorsale de la coquille.

L’identification des différentes espèces de bénitiers est délicate et difficile. Les motifs, les couleurs du manteau* varient considérablement d’un individu à l’autre pour la même espèce. Certaines combinaisons de couleurs et de motifs peuvent ressembler à celles d’une autre espèce.

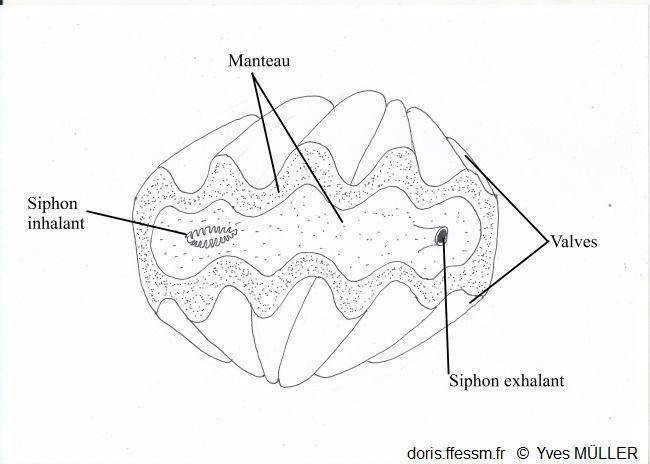

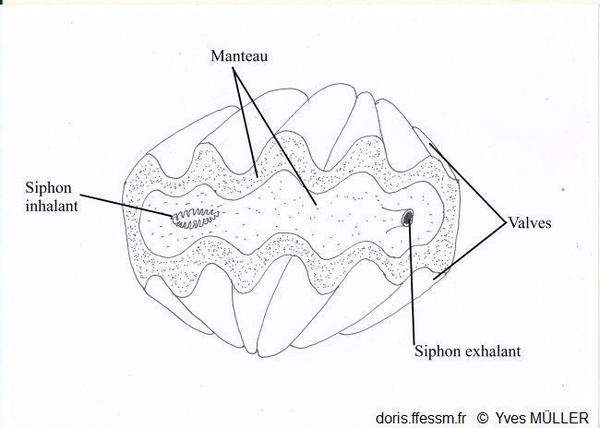

En plongée, les individus vivants sont vus par dessus : la forme, le nombre de côtes et les marges de la coquille, sa symétrie, la présence d’écailles, les motifs et l’extension du manteau, la présence de tentacules* autour du siphon* inhalant*, la présence d'ocelles*, la profondeur et le fait que la coquille soit encastrée ou non dans le substrat* sont les seuls critères disponibles.

La coquille vide peut montrer l’ouverture pour le passage du byssus*.

12 espèces de bénitiers sont décrites actuellement. Toutes ces espèces ont une distribution indo-pacifique et vivent à faible profondeur dans les récifs coralliens ou à proximité.

Certaines espèces sont plus répandues que d'autres :

Quelques espèces sont capables de s'encastrer dans le substrat : T. maxima T. crocea T. noae et T. elongatissima.

Par ordre d'importance de présence :

Tridacna maxima (Röding, 1798). Cette espèce ressemble beaucoup à T. noae et T. elongatissima et un peu moins avec T. squamosina et T. crocea.

La coquille bivalve de forme triangulaire, allongée, est épaisse et lourde. Elle mesure en général 15 à 20 cm dans sa plus grande dimension (mais peut atteindre 42 cm). Chaque valve, inéquilatérale*, porte 4 à 6 (généralement 5) côtes radiales basses mais larges, sur lesquelles on observe de nombreuses écailles (ou scutelles*) grandes et ondulées disposées de façon concentrique (les plus anciennes sont souvent usées donc seules celles présentes sur la partie supérieure sont visibles chez les individus adultes).

Sur une coquille vide, la ligne de charnière représente environ un tiers de la longueur de la coquille. Le ligament* est externe. L’orifice pour le passage du byssus est de taille variable.

L'extérieur de la coquille est généralement blanc cassé à crème parfois nuancé de jaune, l'intérieur est blanc.

Chez l’animal vivant, les bords du manteau recouvrent en général les bords de la coquille. Le siphon est bordé de petits tentacules. Les siphons et le manteau sont richement tachetés, pigmentés souvent de couleur vive (bleu, vert, brun) mais pas iridescents avec à peine deux motifs identiques. Le long de la marge du manteau, des ocelles* sont disposés en rangées plus ou moins régulières et forment une ligne sombre presque continue sur le bord du manteau. Ils sont également dispersés de façon irrégulière dans la manteau. Cette espèce n’est jamais aussi profondément encastrée que T. crocea.

C’est l’espèce de bénitier la plus commune, elle a une très large distribution. T. maxima est présente du nord de la mer Rouge (golfe de Suez et golfe d’Eilat/Aqaba), en englobant les récifs des océans Indien (donc les îles Éparses, Mayotte, La Réunion) jusqu'au Pacifique (dont la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française).

Tridacna squamosa Lamarck, 1819. Cette espèce est très commune (juste après T. maxima). La coquille peut mesurer jusqu’à 40 cm de longueur. Chaque valve est faiblement inéquilatérale, et contrairement à T. maxima, porte 4, 5 ou 6 grandes côtes radiales arrondies espacées. De nombreuses grandes et épaisses écailles espacées sont présentes sur les côtes. Les bords de la coquille sont fortement incurvés. L’ouverture pour le passage du byssus est très variable (étroite à modérée).

Les valves sont souvent colorées (jaune et rose-orange).

L’extension du manteau peut cacher la coquille et les écailles. Le siphon inhalant est bordé de tentacules nombreux et complexes. Le manteau de T. squamosa présente généralement des motifs tachetés dans des combinaisons de jaune, orange, bleu, vert et brun. Le manteau est lisse avec parfois quelques papilles.

Cette espèce est observée sur les récifs plats peu profonds jusqu'à une profondeur d'environ 20 m, voire jusqu’à 42 m dans les sites abrités. Elle peut être partiellement recouverte par la croissance du corail.

Elle est présente en mer Rouge, en Afrique de l'est, à Madagascar et aux Mascareignes et Chagos, jusqu'aux îles Tonga, Tuamotu et l’archipel des Gambier et du sud du Japon au Queensland (Australie), sauf aux îles Cocos (Keeling) et aux îles Mariannes du Nord où l'espèce est localement éteinte. Cette espèce a été introduite à Hawaï et à Guam.

Tridacna derasa (Röding, 1798). C’est la deuxième plus grande espèce puisque sa coquille peut atteindre jusqu’à 60 cm de longueur. Mais les coquilles sont plus allongées et étroites que celles de T. gigas. Les valves sont symétriques par rapport à leur sommet et portent 5 à 7 côtes radiales peu développées. En général, chaque valve porte peu d’écailles, voire de simples crêtes. L’ouverture pour le passage du byssus est étroite et petite.

L’extension du manteau est variable, à peine au-delà de la marge pour cacher la coquille. Le siphon inhalant est bordé de grands tentacules divisés. Cette espèce perd son byssus et peut donc être libre.

Elle peut être observée jusqu’à 20 m de profondeur.

Tridacna mbalavuana ressemble à T. derasa, mais se distingue par la présence de tubercules* à la surface de son manteau et de tentacules autour de l’orifice du siphon inhalant, une coquille plus mince et des taches colorées sur les côtes.

L'aire de répartition de Tridacna derasa est centrée sur le triangle de corail, elle est présente à l'ouest de cette zone jusqu'aux îles Cocos (mais pas dans l'Océan Indien à l'ouest des Cocos), en Nouvelle-Calédonie, au nord de cette zone jusqu'au sud du Japon (archipel des Ryükyü) et à l'est jusqu'aux îles Tonga.

Tridacna noae (Röding, 1798) (= T. ningaloo). La coquille mesure entre 6 et 20 cm (voire jusqu’à 28 cm) de longueur. Les valves sont inéquilatérales avec 5 à 7 côtes radiales. Les écailles sont bien espacées.

Cette espèce ressemble à T. maxima en apparence, mais se distingue par ses ocelles peu distribués et espacés sur le bord du manteau et plus particulièrement par son ornementation de taches ovales (ou en forme de goutte d’eau) de différentes couleurs délimitées par des marges blanches le long du bord du manteau et par la présence de papilles sur le manteau.

Elle est observée de 1 à 15 m de profondeur, souvent encastrée dans les substrats récifaux qu'elle serait capable de creuser.

Longtemps confondue avec T. maxima mais généralement présente en plus faible abondance, sa distribution confirmée est parcellaire, elle doit être revue. Tridacna noae est documentée dans l'océan Indien en Afrique de l'est (Tanzanie) et dans l'ouest Pacifique au Japon (archipel des Ryükyü) et à Taïwan, ainsi qu'au Vanuatu.

Tridacna crocea Lamarck, 1819. C’est l’espèce la plus petite des bénitiers, elle est morphologiquement très proche de T. maxima et de T. squamosa mais la longueur de la coquille est de 10 cm (rarement jusqu’à 15 cm). Chaque valve est modérément inéquilatérale et modérément allongée. Elle porte 5 à 6 (parfois jusqu'à 10 avec 4 ou 5 côtes moins prononcées) côtes radiales basses avec de nombreuses écailles fines, petites très rapprochées les unes des autres, mais souvent érodées sauf celles près de la marge du manteau. L’ouverture byssale* est grande (1/3 de la longueur de la coquille).

L’extension du manteau peut cacher la coquille et les écailles. Le manteau est très richement pigmenté (habituellement bleu ou vert iridescent avec des mélanges de nombreuses autres couleurs comme du violet, de l'orange). Il présente des motifs variés, des rayures, des vagues, des taches et des anneaux. Le siphon inhalant est bordé de nombreux petits tentacules simples.

La coquille est blanc-grisâtre parfois teintée de jaune, d'orange. Parfois, une bande colorée est présente sur le bord supérieur de la coquille et sur sa surface intérieure.

Cette espèce peut être complètement encastrée dans le corail. Seuls les bords des valves peuvent affleurer la surface.

Elle semble supporter des eaux saumâtres et même l'émersion car elle vit dans la zone de balancement des marées et à faible profondeur (10 m maximum). De fortes densités ont été observées : 100 à 200 individus par m².

Elle est présente en Afrique de l'est, à Madagascar, dans les Mascareignes et dans le triangle de corail, du Japon à l’Australie et des îles Andaman (océan Indien) jusqu'au Vanuatu.

Hippopus hippopus (Linnaeus, 1758). Cette espèce mesure jusqu’à 40 cm de longueur (voire 50 cm). Les valves épaisses, étroitement imbriquées, sont inéquilatérales* (parfois une valve est plus creuse que l'autre). Elles portent 7 à 8 côtes radiales sans écailles avec des taches brunâtres ou rougeâtres. L’orifice pour le passage du byssus est étroit et disparaît chez l’adulte.

Le manteau brunâtre ou vert-olive avec des motifs marbrés ne s’étend pas au-delà des bords de la coquille. Il ne porte pas d’ocelles et le siphon inhalant ne possède pas de tentacules. Cette espèce perd rapidement son byssus et de ce fait peut être trouvée sur des fonds sableux ou d’herbiers peu profonds (jusqu’à 10 m de profondeur). Elle peut se déplacer en roulant par des contractions du muscle adducteur*.

Cette espèce est présente du sud du Japon au nord-est de l’Australie et de l’Indonésie aux îles Tonga.

Tridacna mbalavuana Ladd, 1934 (= T. tevoroa). Cette espèce, rare, peut atteindre 50 cm de longueur (voire 56 cm). Elle présente seulement de faibles sculptures sur la coquille. Les valves inéquilatérales, avec une extrémité pointue, sont fines et portent des taches colorées sur les côtés. Les valves portent 6 à 7 côtes radiales basses et larges, peu marquées et à la marge arrondie. Seuls les jeunes individus portent des écailles en forme de pétale. L'ouverture pour le passage du byssus est réduite. Cette espèce est proche de T. derasa.

Le manteau gris-brunâtre, sans marques colorées, porte de grands tubercules*. Il dépasse de très peu le bord de la coquille. Celle-ci peut s'ouvrir largement. Le manteau est dépourvu d'ocelles. Le siphon inhalant est toujours entouré de tentacules proéminents généralement blancs. Cette espèce possède peu d'iridophores* (voir la rubrique "informations complémentaires").

La coquille est blanc-grisâtre avec souvent des taches rouges vers les sommets, souvent masquées par des algues calcaires et des éponges.

Tridacna mbalavuana vit plus profondément que les autres espèces (- 20m, - 30 m).

Sa distribution serait limitée aux îles Fidji et Tonga, aux îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie (côte est de la Grande Terre) et à la frange extérieure de la Grande Barrière de corail (Australie).

Tridacna elongatissima Bianconi, 1856. La coquille, allongée, lourde, presque triangulaire, peut mesurer jusqu’à 34 cm de longueur. Les valves inéquilatérales portent 6 à 7 côtes radiales avec des écailles circulaires assez grandes et rapprochées plutôt limitées aux sommets. L’orifice pour le passage du byssus est large. L’extérieur de la coquille est blanc-grisâtre ou jaune et l’intérieur blanc porcelané.

Le manteau est vert à brun.

Cette espèce est présente jusqu’à 12 m de profondeur seulement dans l’ouest de l’océan Indien (île de La Réunion, mais rare à l’île Maurice et apparemment absente à l’île Rodrigues et à Mayotte). Elle a été par le passé souvent confondue avec T. maxima avec laquelle elle vit.

Tridacna squamosina Sturany, 1899, (= T. costata, T. elonga). Cette espèce ressemble à T. maxima et T. squamosa. La coquille peut mesurer jusqu’à 32 cm de longueur. Les valves sont inéquilatérales avec 5 à 7 côtes radiales pointues à leur extrémité. Les écailles sont bien espacées près des sommets et serrées sur les bords. Les deux valves fermées laissent un espace. Le byssus est développé, l'ouverture pour son passage est moyenne.

Le manteau est très variable avec une large gamme de couleurs et de motifs et est couvert de petites papilles en forme de boutons. Le siphon inhalant est bordé par des tentacules

Tridacna squamosina vit vers 5 m de profondeur dans les zones récifales et les herbiers. Elle est endémique* de la mer Rouge.

Cette espèce a été surpêchée lors des premières occupations humaines de la région (grand nombre de coquilles subfossiles -125 000 ans).

Tridacna rosewateri Sirenko & Scarlato, 1991 (= T. lorenzi). La coquille de 6 à 19 cm de longueur (jusqu’à 26 cm) est plus fine que celle de T. squamosa, et de T. maxima avec des prolongements des côtes plus développés. Les valves sont faiblement inéquilatérales et elles portent 4 à 5 côtes radiales arrondies. Les écailles sont plus grandes et éparses. L’orifice pour le passage du byssus est assez large. L’intérieur des valves est blanc porcelané.

Cette espèce est endémique du plateau des Mascareignes où elle a été observée parmi des coraux clairsemés dans les herbiers à Thalassodendron ciliatum au nord-est de l’île Maurice et dans l'archipel de St Brandon, qui appartient à la République de l'île Maurice.

Hippopus porcellanus Rosewater, 1982. Cette espèce, rare, possède une coquille plus lisse et plus fine que celle de H. hippopus. Elle mesure souvent moins de 40 cm de longueur. L’orifice pour le passage du byssus est étroit. Elle peut être confondue avec T. derasa mais le manteau est généralement gris ou brun, dépourvu d’ocelles, il ne s’étend pas au-delà des bords de la coquille. Le siphon inhalant possède des grands tentacules.

Cette espèce vit dans la zone de balancement des marées et peu profondément le long des bords des lagons. Sa distribution est restreinte aux Philippines, à l’Indonésie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans le triangle de corail.

Au cours des 15 dernières années, trois espèces ont été redéfinies grâce aux outils moléculaires : T. squamosina, T. noae et T. elongatissima, toutes les trois morphologiquement proches d'autres espèces avec lesquelles elles avaient été mises en synonymes : dans ce cas, on parle d’espèce cryptique*. Ce phénomène est assez commun chez les invertébrés marins et il existe peut-être encore d’autres espèces non décrites ou cryptiques.

Nicaisolopha tridacnaeformis (L.R. Fox, 1927). C’est une huître (famille des Ostreidés) dont les valves ressemblent un peu à celles des bénitiers. Cette espèce vit dans l'océan Pacifique.

Les bénitiers sont proches des Cardiidés (comme les coques communes par exemple). Ces dernières sont des filtreurs. Cependant, les bénitiers comme T. gigas ont une alimentation particulière. Le manteau* de ces mollusques contient de très grandes quantités de petites algues unicellulaires, les zooxanthelles* (Famille des Symbiodiniacées). Celles-ci sont des Dinoflagellés symbiotiques*. Les bénitiers, comme les coraux des récifs coralliens, bénéficient des produits de la photosynthèse* de ces algues et de leur digestion. C’est la présence de ces algues symbiotiques qui est à l’origine de la distribution des bénitiers dans des eaux claires et à faible profondeur afin de permettre la photosynthèse. Ces zooxanthelles sont logées dans une structure ramifiée (appelée système tubulaire à zooxanthelles) qui communique avec l’estomac de l’animal.

Un même individu peut héberger plusieurs genres différents de zooxanthelles qui sont acquises depuis l'eau environnante et dont la composition peut changer en fonction des conditions environnementales.

C'est également à cette symbiose* avec des Symbiodiniacées que les bénitiers doivent leur propension au blanchiment en cas de stress thermique trop intense et/ou prolongé.

D’autres organismes exploitent les produits de la photosynthèse d’algues symbiotes* : une coque tropicale Corculum cardissa (bucarde coeur de vénus), des éolidiens comme la limace à bigoudis (Spurilla neapolitana), des sacoglosses comme certaines élysies (Elysia viridis), des gorgones, des hydraires, des méduses (comme Cassiopea andromeda) et bien entendu, les madréporaires des récifs coralliens.

Les bénitiers sont des hermaphrodites* protandres*. La partie mâle de la gonade* se développe en premier, puis la partie femelle. Les cellules sexuelles (spermatozoîdes* et ovules*) maturent presque simultanément et sont libérées dans l’eau. La synchronisation de la libération de ces cellules est assurée par l’émission d’une substance induisant cette libération (une phéromone*). Elle est détectée par des chimiorécepteurs du siphon* inhalant. L’animal va alors se gonfler d’eau, fermer son siphon inhalant puis en contractant son muscle adducteur* qui va fermer la coquille, il va expulser l’eau et les cellules sexuelles par le siphon exhalant. Les spermatozoïdes sont émis en premier, ensuite les ovules (environ 100 µm de diamètre). La fécondation a lieu en pleine eau. L’autofécondation n’est pas possible.

Chaque œuf se développe, en environ 12 heures, en une larve* trochophore*. Celle-ci commence à produire une coquille de carbonate de calcium. Après deux jours, la larve* mesure 160 µm et devient une larve véligère*. Elle développe ensuite un pied. Après dix jours de vie planctonique*, la larve rejoint le fond et peut se déplacer avec son pied puis elle se métamorphose* en un bénitier juvénile.

Le jeune tridacne ne possède pas encore de zooxanthelles*, il se nourrit de plancton*. Ce n’est qu’après une vingtaine de jours qu’il capture les zooxanthelles présentes dans la colonne d'eau.

On a

constaté que T. gigas atteignait la maturité mâle à l'âge de 6 ans

environ et la maturité femelle à l'âge de 9-10 ans, plus tard que la plupart

des autres espèces de bénitiers.

T.

gigas peut libérer jusqu'à 500

millions d'œufs.

A l'aide d'une technique utilisant des marqueurs radioactifs (la

radioautographie), Bonham en 1965 suggère qu'un spécimen de T. gigas a

augmenté l'épaisseur de sa coquille de 10 mm par an.

L'espérance de vie maximale est estimée supérieure à 100 ans, avec une moyenne autour de 40 à 60 ans.

En plus des zooxanthelles* contenues dans leurs tissus, les Tridacnidés servent d'hôtes à un grand nombre d'organismes qui vivent sur la surface des valves (épibiontes*), s'enfouissent dans l’épaisseur de la coquille ou encore habitent la cavité du manteau (commensaux*, ectoparasites* et endoparasites*).

Parmi les épibiontes, certaines algues encroûtantes ou non, qui peuvent parfois encrasser la coquille et nuire à la croissance du bénitier, des éponges, des anémones, des ascidies, des bryozoaires et des vers tubulaires.

Certains même forent la coquille, comme certaines éponges, des mollusques bivalves (Lithophaga et Gastrochaena), des annélides polychètes tubicoles (Oenone fulgida), etc...

D’autres organismes commensaux vivent dans les cavités du manteau* comme plusieurs espèces de crevettes Pontoniinidées, des crabes Pinnothéridés, voire des petits poissons de récifs (comme Encheliophis homei) et même des poissons des anémones si celles-ci font défaut.

Différents parasites sont également présents comme des copépodes* cyclopoïdes (Anthessius, Lichomolgus) ou des gastéropodes Pyramidellidés (ces

derniers insèrent leur proboscis* dans le tissu du bénitier et consomment

l’hémolymphe*).

Pour en savoir plus vous pouvez consulter l’article de Neo et al. 2015.

Les infections dues à des bactéries sont le plus souvent causées par des Rickettsia sp. qui infectent les branchies*. Celles causées par des protozoaires* sont souvent dues à des Marteila sp. ou Perkinsus sp.

Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés.

Certains auteurs considèrent les Tridacnidés comme des espèces ingénieures* car elles jouent de nombreux rôles écologiques sur les récifs coralliens (Neo et al. 2015.) :

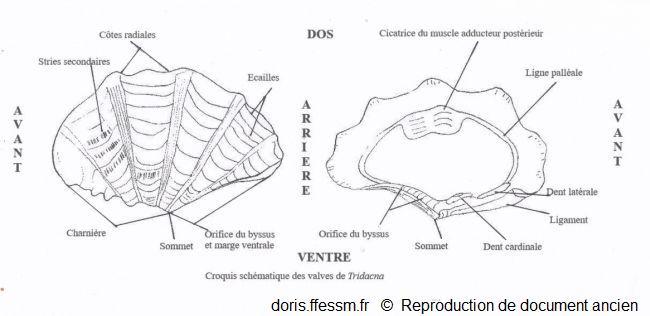

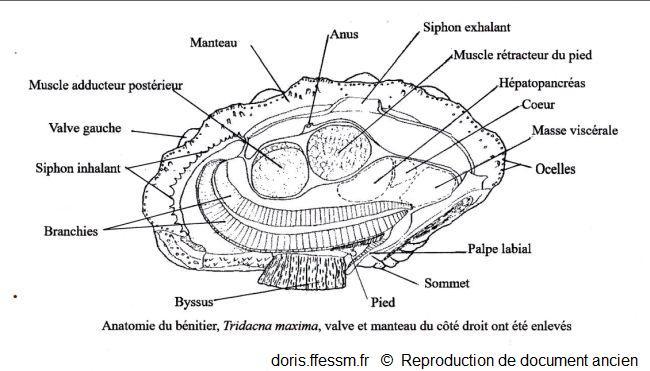

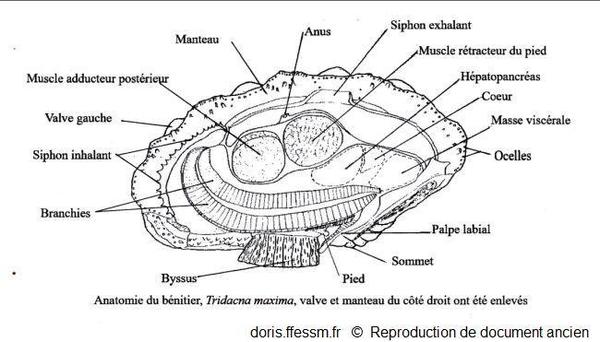

Chez un bivalve typique comme la coque commune (proche des bénitiers), les siphons* inhalant* et exhalant* sont situés à l’arrière de l’animal, les sommets de la coquille sont en haut et le pied en bas. Ce pied peut sortir entre les bords libres des deux valves de la coquille.

Un bénitier comme T. gigas présente une organisation originale. Comme il doit permettre à la lumière d’éclairer les zooxanthelles*, il faut que les tissus contenant ces algues puissent être exposés à la lumière solaire. La charnière de la coquille est déplacée vers le bas près de l’ouverture par laquelle sortent les fils du byssus (l’animal a subi une rotation de 180 ° dans sa coquille).

Les tissus contenant les zooxanthelles sont largement hypertrophiés et s’étendent sur toute la longueur de la surface supérieure couvrant l’ouverture entre les bords des deux valves afin d’offrir une grande surface d’exposition à la lumière solaire. En raison de ces modifications, l’un des deux muscles adducteurs* a disparu (l’adducteur antérieur). Ainsi les bénitiers sont des monomyaires* (un seul muscle adducteur), comme les huîtres et les coquilles Saint-Jacques, mais pour des raisons différentes.

Ces profondes modifications de l’anatomie des bénitiers se sont effectuées au cours des temps géologiques.

Ainsi la partie dorsale habituelle de la coquille est devenue partie ventrale et vice versa, de telle sorte que l‘«orientation» d’une valve de bénitier est très particulière.

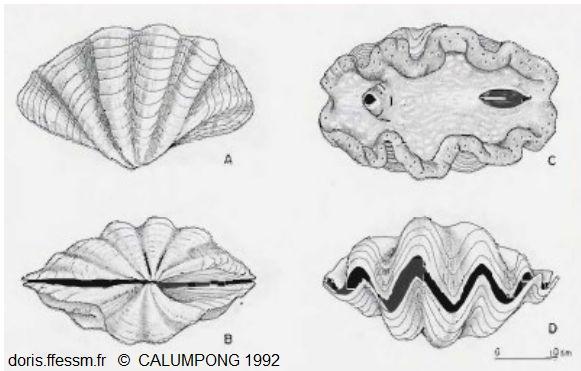

Comment déterminer chez les bénitiers les valves droite et gauche ? Il faut tenir un individu valves accolées l’une contre l’autre en plaçant le sommet et l’échancrure en forme de cœur (où passe le byssus) en position inférieure et le sommet du côté opposé à l’observateur. La coquille ainsi disposée, on a face à soi les bordures ondulantes des deux valves qui représentent la bordure dorsale, la valve qui est à droite est la valve droite, celle qui est à gauche est la valve gauche (Salvat, Rives 1975).

Tridacna gigas perd son appareil byssal* au fur et à mesure que sa taille augmente et se retrouve comme un animal non attaché. Toutefois, il se maintient en position verticale uniquement grâce à son poids important.

Des adultes de T. gigas ont même été trouvés dans des zones de balancement des marées et il a été démontré qu'ils pouvaient survivre jusqu'à dix heures d'émersion complète.

Les Tridacnidés semblent s'être séparés des autres Cardiacés vers le début du Cénozoïque (l’ère tertiaire), occupant peut-être la niche laissée vacante par l'extinction, il y a 66 millions d'années, des bivalves rudistes (comme les Hippurites). Le genre Tridacna est apparu au cours de l’Yprésien (soit il y a 56 à 47 millions d'années),

La sous-famille des Tridacnes (les Tridacninés) comprend deux genres :

La lumière du soleil est bien sûr essentielle à l'activité photosynthétique* des zooxanthelles* abritées dans le manteau*, mais elle est potentiellement dangereuse pour le bénitier. Le risque d'exposition à des longueurs d'onde nocives a été surmonté par la production d'une pigmentation protectrice. Ces pigments sont contenus dans des cellules appelées iridophores* dans les tissus exposés. Ces cellules pigmentaires contiennent des empilements de minuscules plaquettes qui ont plusieurs fonctions. Ici elles réfléchissent la lumière et ainsi génèrent des couleurs par diffraction de la lumière : c’est le même effet qui est observé sur la coquille d’autres mollusques, les plumes de certains oiseaux et les ailes de certains papillons. Ces iridophores sont donc à l’origine de la gamme de couleurs allant du bleu au vert ou du brun au jaune, ils donnent lieu à une variété presque infinie de motifs qui sont les plus vifs chez les plus petites espèces.

Sur la marge du manteau, de très nombreux (milliers) ocelles* (autrefois appelés organes hyalins) d'environ 0,5 mm de diamètre sont présents. Chacun d'entre eux consiste en une petite cavité contenant une ouverture ressemblant à une pupille et une base d'une centaine de photorécepteurs ou plus. Chez les autres espèces proches (comme les coques), ces ocelles sont disposés autour des siphons*. Ces récepteurs permettent à T. gigas de répondre à une diminution soudaine de la lumière en contractant son manteau et en fermant partiellement les deux valves, pour se protéger des prédateurs potentiels. T. gigas répond également au mouvement d'un objet. Ce comportement de défense est également à l’origine d’un puissant jet d’eau de mer par le siphon exhalant. Cette réaction est une réponse à la présence de poissons qui peuvent grignoter ce manteau.

De nombreux prédateurs peuvent s’attaquer aux bénitiers.

Les juvéniles sont attaqués par des crabes et par certains poissons comme le baliste Pseudobalistes flavimarginatus qui peuvent écraser les valves de la coquille, des gastéropodes perceurs (Fasciolaridés, Muricidés) et des astéries.

Les marques de dents sur les surfaces extérieures de la coquille indiquent des attaques par des poissons de récif comme les poissons perroquets et des entailles sur les marges du manteau par les poissons chirurgiens.

Pour les individus plus âgés, les prédateurs potentiels comprennent des raies aigles Myliobatidae comme Aetobatis narnari, les tortues Caretta caretta, Chelonia mydas et certains grands poissons, mais leur impact diminue à mesure que les bénitiers grandissent.

Le réchauffement climatique a également des effets indésirables sur les populations de bénitiers.

Dans de nombreux

endroits, Tridacna gigas est rare en raison de la surexploitation par l'homme. On

le trouve plutôt dans les récifs isolés au large.

Tridacna gigas reste une ressource côtière précieuse pour les marchés domestiques et commerciaux, car il est très apprécié pour sa chair en tant qu'aliment (le muscle adducteur* maintient les deux valves ensemble) et ses grandes coquilles pour le commerce des ornements. Le braconnage de l'espèce a eu lieu dans tout le Pacifique. Cette espèce a disparu, ou du moins est devenue très rare, dans de nombreuses îles du Pacifique, et figure sur la liste des espèces "menacées" de la CITES.

Pour contribuer à sa conservation, T. gigas a été largement cultivé et réintroduit (bien que dans certaines régions, parfois limité à quelques individus) en Malaisie péninsulaire, à Sabah, aux Philippines, aux îles Fidji, aux îles Mariannes du Nord, au Vanuatu et aux îles Tonga, ainsi qu'introduit aux Samoa américaines, aux îles Cook, à Hawaï (États-Unis) et à Samoa. Le plus ancien individu élevé connu de T. gigas est de 1982. Malheureusement, il y a peu d'informations disponibles concernant les résultats du repeuplement dans ces zones à l'exception notable des Philippines.

Depuis plus de 11 000 ans avant J.C., des coquilles fossilisées, rares et précieuses, étaient coupées, sculptées, polies, pour en faire des objets d’échanges comme des haches, des repose crâne, des parures et des monnaies, dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. En Océanie, les chefs mélanésiens appréciaient beaucoup ces objets de prestige, beaucoup plus durables que les objets sculptés en bois.

Ainsi les bénitiers ont une grande importance culturelle (usages rituels, valeur symbolique) dans certaines cultures du Pacifique.

La république de Venise a envoyé une paire de valves de T. gigas, longues de 1,2 mètre, à François Ier à titre de curiosité. On peut encore les voir utilisées comme bénitiers dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Les socles en marbre blanc ont été sculpté par Jean Baptiste Pigalle (1714-1785) à la demande de Louis XV et offert au curé de St-Sulpice. A la révolution, en 1793, Jean Baptiste Lamarck les a fait enlever. Ils ont été rendus en 1803.

Dans le roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne (1828-1905), cette espèce a fait l’objet d’anecdotes (dans le salon du Nautilus et dans une grotte).

Les films d’Hollywood lui ont conféré une réputation non méritée de piège à hommes.

Du fait de l’interdiction du commerce de l’ivoire, les coquilles de T. gigas remplacent l’ivoire pour la réalisation d’objets sculptés.

La plus grosse perle connue du bénitier géant a été trouvée au début des années 30 près des Philippines. Elle pèse 7 kilogrammes et mesure 23 x 15 x 14 centimètres.

La liste rouge de l'UICN* indique : Vulnerable A2cd.

Soit :

A2 : Réduction de la population observée, estimée, déduite ou soupçonnée dans le passé, lorsque les causes de la réduction peuvent ne pas avoir cessé OU ne pas être comprises OU ne pas être réversibles, basée sur l'un des éléments suivants

(c) un déclin de la zone d'occupation (AOO), de l'étendue de l'occurrence (EOO) et/ou de la qualité de l'habitat.

(d) des niveaux d'exploitation réels ou potentiels.

Annexe II de la CITES : commerce contrôlé.

Bénitier : depuis la Renaissance, le recours au tridacne comme bénitier est devenu traditionnel pour contenir de l'eau bénite à l'entrée des églises catholiques et de ce fait a donné au «tridacne», son nom usuel de «bénitier». Toutefois, ce sont surtout les valves de Tridacna gigas qui sont utilisées. «Bénitier» vient de l’ancien français benoitier puis benestier issu de eau benoitier lui-même dérivé de l’ancien français ewe benëeite, benëoite.

Tridacna : le zoologiste et médecin français Jean Guillaume Bruguière (1750-1798) ne donne pas d'explication. Ce nom de genre latin vient du grec [tridakna], [tri] = trois et [dakn] = mordre. Cailleux et Komorn (1981) traduisent ce mot par "qu'il faut mordre trois fois". On trouve également "dont on fait trois bouchées". Tridacna a été utilisé par le scientifique romain Pline l'ancien (23-79) pour des coquillages de très grande taille.(comme des huîtres par exemple). Un des noms espagnols de la grande nacre est : tridacna.

gigas : du grec et du latin [gigas] = géant (un des géants de la mythologie grecque (êtres monstrueux, fils de la Terre qui voulurent escalader l’Olympe pour détrôner Jupiter, mais furent foudroyés par lui)).

Numéro d'entrée WoRMS : 207670

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Bivalvia / Lamellibranchia / Pelecypoda | Bivalves / Lamellibranches / Pélécypodes | Mollusques aquatiques, filtreurs, au corps comprimé latéralement. Coquille composée de 2 valves articulées disposées de part et d’autre du plan de symétrie. Absence de tête, de pharynx, de radula et de glande salivaire. |

| Sous-classe | Autobranchia | Autobranches | |

| Infra-classe | Heteroconchia | Hétéroconchie | |

| Super ordre | Imparidentia | Imparidenties | |

| Ordre | Cardiida | Cardiides | |

| Super-famille | Cardioidea | ||

| Famille | Cardiidae | Cardiidés | Coquille fermée en forme de cœur. Côtes radiales fortes avec parfois présence de longs tubercules. Bord des valves crénelé. |

| Sous-famille | Tridacninae | Tridacninés | |

| Genre | Tridacna | ||

| Espèce | gigas |

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

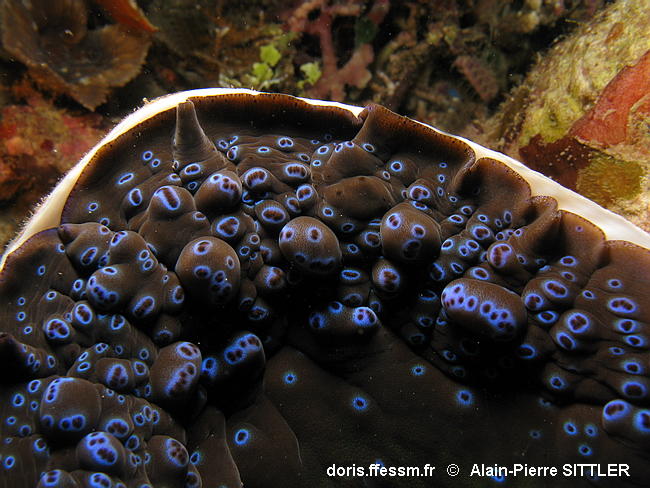

Un joli specimen

Peu de côtes radiales, absence d'écailles, manteau coloré.

Sangihe, Indonésie

09/04/2010

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

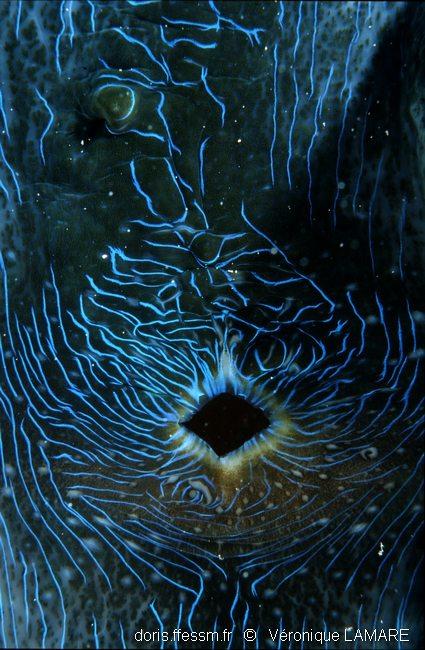

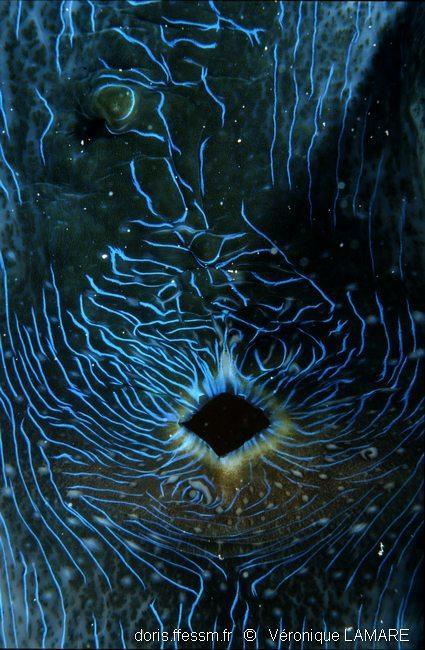

Vue sur le siphon inhalant

Le siphon inhalant ne porte pas de tentacules.

Sangihe, Indonésie

09/04/2010

Plus grand bivalve du monde

Le manteau est largement déployé et le siphon exhalant est bien visible.

Îles Similan (Thaïlande)

14/02/2007

Bel individu en extension

Le siphon inhalant est à droite, le siphon exhalant à gauche. Le manteau de cet individu présente les taches pâles appelées "fenêtres".

Palau, Micronésie, 18 m

14/09/2009

Détail

Gros plan sur le siphon exhalant.

Grande Barrière de Corail, Ribbon Reef 2 (Australie), 22 m

22/11/1999

Vue indiscrète

Le siphon inhalant dépourvu de tentacules laisse voir les feuillets branchiaux. Le petit monticule, en arrière, est le siphon exhalant.

Grande Barrière de Corail, Ribbon Reef 5 (Australie), 18 m

20/11/1999

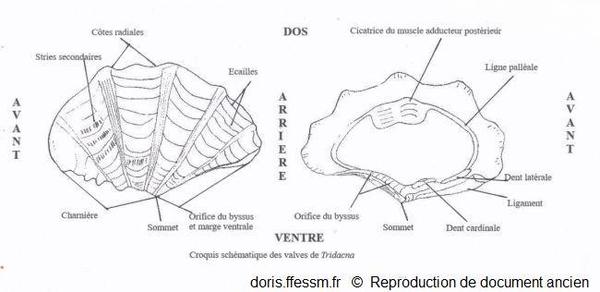

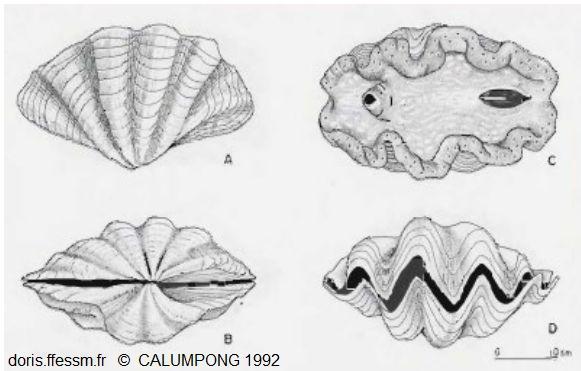

Schéma des valves de Tridacna

Ce schéma présente quelques caractéristiques des coquilles des bénitiers.

Schéma modifié d'après la planche 266 page 350 de Rosewater 1965

Reproduction de documents anciens

1965

Branchies

Cette vue très rapprochée permet de voir, à travers le siphon inhalant, les branchies lamellaires de ce lamellibranche.

Raja Ampat, Indonésie, 20 m

28/10/2016

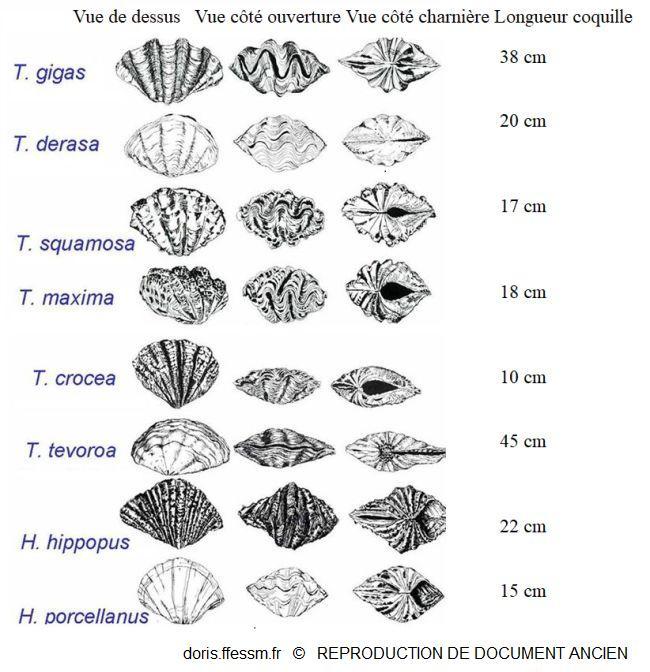

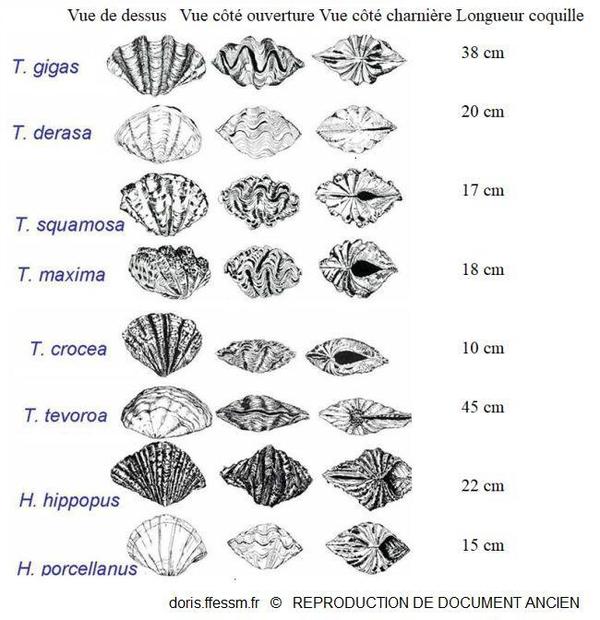

Quelques espèces de bénitiers

T. tevoroa = T. mbalavuana.

Sur cette planche, T. noae, T. elongatissima, T. squamosina et T. rosewateri ne sont pas représentés.

D’après les planches 13 (page 19) et 14 (page 20) de Norton et Jones, 1992

Reproduction de documents anciens

1992

Anatomie de Tridacna maxima est identique à celle de T. gigas

La valve et le manteau du côté droit ont été enlevés.

Schéma modifié d'après la planche 269 (page 352) de Rosewater, 1965

Reproduction de documents anciens

1965

Un bénitier vivant vu de dessus

Le manteau et les siphons vus par-dessus.

Dessin

03/02/2023

Bénitier géant à Saint-Sulpice

Le socle de marbre blanc, orné d'un crabe, de ce bénitier a été sculpté par J.-B. Pigalle.

Eglise Saint-Sulpice, Paris 6ème (75)

12/02/2023

Bénitier géant à Saint-Sulpice

Le socle de marbre blanc sculpté par J.-B. Pigalle est orné, entre autres, d'un poulpe.

Eglise Saint-Sulpice, Paris 6ème (75)

12/02/2023

Détail du bénitier au poulpe

Cette coquille, au bord ondulé protégé par une baguette de métal, ne porte pas d'écaille.

Eglise Saint-Sulpice, Paris 6ème (75)

12/02/2023

Un bénitier

L'absence d'écailles est caractéristique de cette espèce.

Bénitier dans l'église Saint Guénolé sur lîle de Sein.

11/07/2012

Dessins de Tridacna gigas

A: vue latérale

B: vue du côté de la charnière

C;: vue de dessus, à droite le siphon inhalant, à gauche le siphon exhalant

D: coquille fermée

Dessin de Calumpong 1992

Reproduction de documents anciens

1992

Rédacteur principal : Yves MÜLLER

Rédacteur : Cécile FAUVELOT

Vérificateur : Lucie PENIN

Responsable régional : Véronique LAMARE

Responsable régional : Yves MÜLLER

Beckvar N., 1981, Cultivation, spawning, and growth of the giant clams Tridacna gigas, T. derasa, and T. squamosa in Palau, Caroline islands, Aquaculture, 24, 21-30.

Braley R.D., 1984, Reproduction in the Giant clams tridacna gigas and T. derasa in situ on the North-Central Great Barrier reef, Australia and papua New Guinea, Coral Reefs, 3, 221-227 l Reefs, 3, 221-227.

Calumpong H.P., 1992, The giant clam: an ocean culture manual, Australian Centre for International Agricultural Research, Monograph N°16, 68p.

Carlos A.A., Baillie B.K., Kawachi M.,Maruyama T., 1999, Phylogenetic position of Symbiodinium (Dinophyceae) isolates from tridanids (bivalvia), Cardiids (Bivalvia), a sponge (Porifera, a soft coral (Anthozoa), and a free-living strain, Journal of Phycology, 1054-1062.

Fankboner P. V. 1981, On the siphonal eyes of giant clams (Bivalvia, Tridacnidae) and their relationship to adjacent zooxanthellae, The Veliger 23, 245-249.

Fatherree J.W.2002, Identifying the Tridacnid clams, Reefkeeping, 7.

Fauvelot C., Zucco D., Borsa P., .Grulois D., Magalon H., Riquet F., Andréfouët S.,. Berumen M. L, Sinclair-Taylor T. H.,. Gélin P,, Behivoke F., ter Poorten J.J., Strong E. E., Bouchet P., 2020, Phylogeographical patterns and a cryptic species provide new insights into Western Indian Ocean giant clams phylogenetic relationships and colonization history, Journal of Biogeography ; 47, 1086– 1105., 135 (1), 149–165.

Neo M.L. , Eckman W., Vicentuan K., Teo S.L.M. , Todd P.A., 2015, The ecological significance of giant clams in coral reef ecosystems, Biological Conservation, 181, 111-123.

Neo M.L., Wabnitz C.C.C., Braley R.D., Heslinga G.A., Fauvelot C., Wynsberge S. van, Andréfouët S., Waters C., Tan A. S-H.,Gomez E.D., Costello M.J., Todd P.A., 2017,Giant clams (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae): a comprehensive update of species and their distribution, current threats and conservation status. Chapter 4 Oceanography and marine Biology, An Annual Review, volume 55 in Hawkins S.J., Evans A.J., Dale A.C., Firth L.B., Hughes D.J., Smith J.P,.302p.

Norton J. H., Shepherd M. A., Long H. M., Fitt W. K., 1992, The Zooxanthellal Tubular System in the Giant Clam, The Biological Bulletin,183(3), 503-506.

Othman A.S.bin, Goh G.H.S., Todd P.A., 2010, The distribution and status of giant clams (family Tridacnidae) – a short review, The Raffles Bulletin of Zoology 58(1), 103-111.

Rippe, J.P., Young, C.N., Maison, K., Stout, C., Doss, S. 2024. Status Review Report of Seven Giant Clam Species Petitioned under the U.S. Endangered Species Act: Hippopus hippopus, H. porcellanus, Tridacna derasa, T. gigas, T. mbalavuana, T. squamosa, and T. squamosina. Draft report to the National Marine Fisheries Service, Office of Protected Resources. July 2024. 283 p.

Rosewater J. 1965, The family Tridacnidae in the Indo-Pacific, Indo-Pacific Mollusca, 1(6), 347-396. 22 (261), 4-9.

Soo P., Todd P.A., 2014, The behaviour of giant, (Bivalvia: Cardiidae:Tridacninae), Marine Biology , 161, 2699-2717.. ,(5), IV, 65+172, pls viii-xii,.

Yonge C.M., 1936, Mode of life, feeding, digestion and symbiosis with zooxanthellae in the Tridacnidae, Scientific Reports Great Barrier Reef Expedition British Museum, 1, 283–321.

Yonge C.M., 1975, Giant clams, Scientific American, 232 (4), 96-105.

Yonge C. M., 1982, Functional morphology and evolution in the Tridacnidae (Mollusca: Bivalvia: Cardiacea). Records of the Australian Museum, 33(17), 735–777,

La page de Tridacna gigas dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN.

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.