Tube, droit ou presque droit, libre, conique, rigide, fragile, ouvert aux deux extrémités

Tube formé d'une seule couche mince de grains de sable

Animal court et robuste, 2 à 6 cm de longueur, nombre limité de segments (une vingtaine)

Corps de l’animal blanc irisé de rose et les branchies rouge carmin

Tête portant 2 faisceaux de soies dorées dirigées vers l’avant

Pectinaire de Koren

En général pour les pectinaires : Ice cream cone, trumpet worm (GB), Ricci piccoli (I), Köcherwurm (D), Goudkammetjes (NL)

pour Lagis koreni : Trumpet worm

(GB), Kamkielworm (NL)

Solen fragilis Klein, 1731

Sabella tubiformis Pennant, 1777

Cistena pectinata (Sowerby, 1806)

Nereis pectinata Sowerby, 1806

Pectinaria (Lagis) koreni (Malmgren, 1866)

Pectinaria koreni (Malmgren, 1866)

Pectinaria malmgreni Grube, 1870

Pectinaria robusta Levinsen, 1883

Atlantique Nord-Est, Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises], ○ [Méditerranée française]Lagis koreni est présente en Atlantique Est, de la mer de Barents jusqu’à la Namibie, ainsi qu'en Méditerranée

et en mer Noire.

Lagis koreni est souvent observée en bas des plages, jusqu'à environ 500 mètres de profondeur,

mais elle est plus abondante à des profondeurs modérées.

Le tube, droit ou presque droit, libre, conique, rigide, fragile, ouvert aux deux extrémités est formé d'une seule couche mince de grains de sable ou de débris de coquilles soigneusement sélectionnés, unis par un ciment. Ce tube est doublé à l'intérieur d'une membrane. Il mesure jusqu’à 8 cm de long pour 0,9 cm de diamètre à l’ouverture la plus grande.

L’animal est court et robuste, il mesure 2 à 6 cm de longueur pour 0,5 à 0,9 cm de large avec un nombre limité de segments (une vingtaine).

Le corps est divisé en trois régions :

La coloration de l’animal est blanc irisé de rose et les branchies sont rouge carmin. Le vaisseau ventral rouge est visible par transparence.

Il existe cinq espèces de pectinaires dans notre région. Lagis koreni est l'espèce la plus commune.

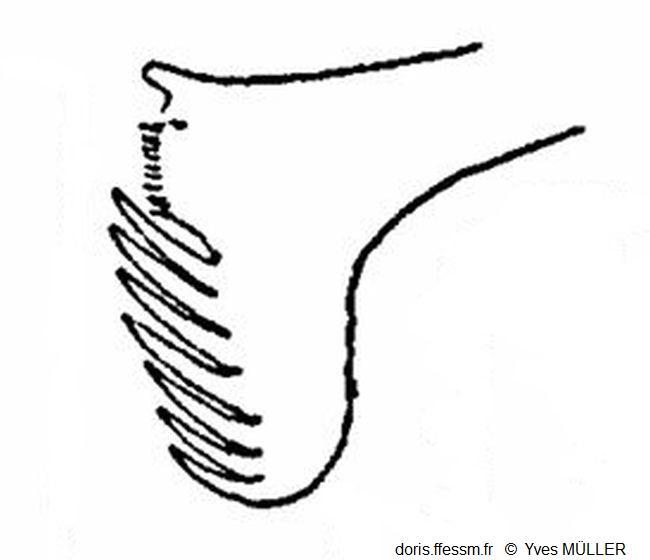

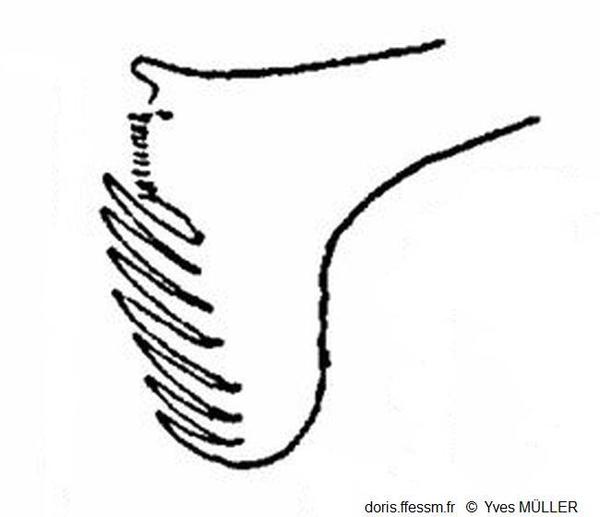

L’identification des différents genres et espèces nécessite d’observer l’animal hors de son tube et d’étudier l’ornementation des soies* (les uncini*).

Seules quelques espèces européennes sont présentées ci-dessous.

Amphictene auricoma (O.F. Müller, 1776), ver trompette ou

pectinaire dorée. Cette

espèce est présente de la Norvège au golfe de Guinée, en Méditerranée, en Atlantique

Nord-Ouest et dans le Pacifique Nord-Est. Elle vit du bas de l’estran* jusqu’à

500 m de profondeur, dans différents types de sédiments, allant du limon au

sable grossier.

Le tube, nettement incurvé, fin et gracieux, mesure 7 à 8 cm de long pour 0,9 cm de diamètre à l’ouverture la plus grande ; l’animal mesure 2 à 4 cm de longueur pour 0,5 à 0,9 cm de large à l’extrémité antérieure ; 17 segments sétigères* portent des faisceaux de soies capillaires et 13 portent des uncini (du 4ème au 16ème) ; il y a 10 à 15 soies palées de chaque côté de la tête.

Sa coloration est blanc-rosé et les branchies* sont rouge vif.

Lagis neapolitana (Claparède, 1869), pectinaire napolitaine. Cette espèce est présente en Méditerranée et en mer Noire. Elle est observée de l’estran jusqu’à 500 m de profondeur.

Le tube, droit, mesure 2 à 4,2 cm de longueur. L’animal mesure 1, 2 à 2 cm de longueur pour 0,5 à 0,7 cm de largeur à l’extrémité antérieure ; 17 segments sétigères portent des faisceaux de soies capillaires et 11 portent des uncini (du 7ème au 17ème) ; il y a 7 à 14 soies palées de chaque côté de la tête.

Sa coloration est blanc irisé de rose, les branchies sont de couleur rouge carmin.

Pectinaria belgica (Pallas, 1766), pectinaire d’Europe, pectinaire des Pays-Bas (cf rubrique origine des noms scientifiques). Cette espèce est présente en Norvège, en mer du Nord et en Manche, sur la côte ouest de l'Irlande, en Méditerranée et en mer Noire. Elle a été observée sur la côte Pacifique des États-Unis et du Canada.

Elle vit en bas de l’estran jusqu’à 30 m de profondeur (voire 500 mètres), dans les sédiments vaseux ou sablo-vaseux.

Le tube, droit ou presque droit, mesure jusqu’à 9 cm de long. L’animal mesure 3 à 7 cm de longueur ; 17 segments sétigères portent des faisceaux de soies capillaires et 13 portent des uncini (du 4ème au 16ème) ; il y a 8 à 15 soies palées de chaque côté.

Sa coloration est blanc rosé et les branchies sont rouge carmin.

Petta pusilla Malmgren, 1866. Cette espèce est présente de la Norvège au Congo et en Méditerranée. Elle vit dans des fonds de sable, de boue ou mixtes, entre 15 et 200 mètres de profondeur, (elle a été enregistrée à 800 mètres de profondeur au large de Faial aux Açores).

Le tube, légèrement arqué, résistant, épais, formé de grains de sable grossier saillants, avec parfois de petites coquilles de foraminifères* mesure 1 à 3 cm de longueur pour 0,2 à 0,6 cm de diamètre à l’ouverture la plus grande. L’animal mesure 1 à 1,5 cm de longueur pour 0,3 à 0,5 cm de largeur à l’extrémité antérieure ; 17 segments sétigères portent des faisceaux de soies capillaires et 14 portent des uncini (du 4ème au 17ème) ; il y a 9 à 11 soies palées de chaque côté de la tête.

Les téguments* sont irisés, les mâles blanchâtres et les femelles jaune orange.

Il existe d’autres genres de pectinaires, plus septentrionaux, comme le genre Cistenides.

Les tubes de Lanice conchilega sont également formés de grains de sable et fragments de coquilles, mais la disposition de ces éléments est désordonnée et irrégulière. L’extrémité du tube qui dépasse du sédiment est ramifiée.

D’autre organismes vivent dans un tube calcaire, planté dans le sable :Les Pectinariidés sont des vers tubicoles fouisseurs. Le tube est orienté la grande ouverture vers le bas.

Ils creusent le sédiment à l'aide de leurs robustes soies* palées et trient les particules à l'aide de leurs tentacules* (ou palpes*) disposés autour de la bouche. Ces derniers, en mouvement permanent, portent sur leur face interne une fine rainure ciliée. Les particules saisies glissent jusqu’à la bouche où elles sont consommées ou rejetées selon leur taille.

Les pectinaires consomment les débris de matière organique contenus dans le sable (comme l’arénicole des pécheurs). Ils ingèrent de préférence des particules plus grandes que la taille médiane du grain ambiant. Ils vivent obligatoirement dans des sédiments hétérogènes et mal triés, et ont besoin d'une granulométrie croissante pour la construction de leur tube au fur et à mesure de leur croissance.

Les excréments sont rejetés à la surface de la plage par l'apex* du tube.

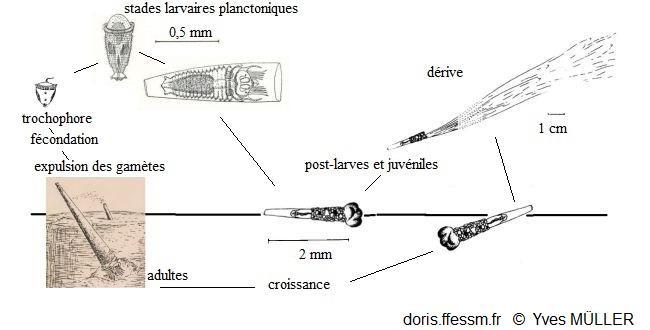

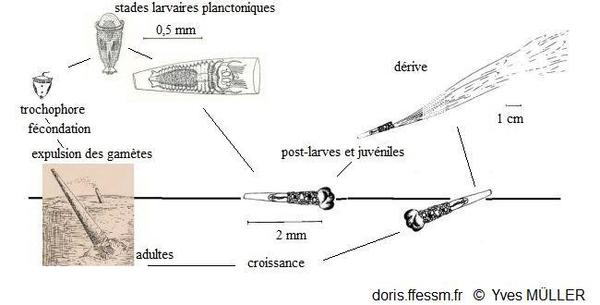

Les pectinaires sont gonochoriques*. Les mâles et les femelles libèrent leurs gamètes* (spermatozoïdes* ou ovules*) dans l’eau de mer par le dernier segment (l’extrémité postérieure) et les gamètes sortent par l’orifice le plus petit du tube. La fécondation est donc externe. Les œufs mesurent 60-63 µm de diamètre. De ces œufs éclosent des larves* trochophores* planctoniques* planctotrophes*. Cette phase larvaire dure environ 2 semaines. La larve trochophore s’allonge et produit les premiers segments porteurs de soies* (segments sétigères*) pour engendrer une larve pélagique* allongée. Elle commence alors à sécréter un tube membraneux transparent. Ensuite elle tombe sur le fond et construit alors le tube composé d’une seule couche de grains de sable, qu’elle ne quittera plus.

La durée de vie maximale est comprise entre 12 et 18 mois selon les espèces avec une seule période de reproduction (espèce semelpare*).

Dans le peuplement des sables fins et boueux d’Abra alba et Lagis koreni, Lagis koreni est l'espèce la plus commune.

On peut compter en hiver quelques centaines d’individus par m² et en été jusqu’à 3 000 individus par m².

Chez Lagis koreni, un petit polychète commensal* peut être présent dans le tube : Malmgrenia marphysae (McIntosh, 1876), ainsi qu'un sporozoaire parasite* de l’épithélium* intestinal : Joyeuxella toxoides (Brasil 1902).

Malgré la fragilité du tube, certains sont secondairement habités par d’autres annélides polychètes comme des Phyllodocidae, des Aphroditidae, voire un petit crustacé Amphipode, ou servent d'attache au byssus* d'une petite moule.

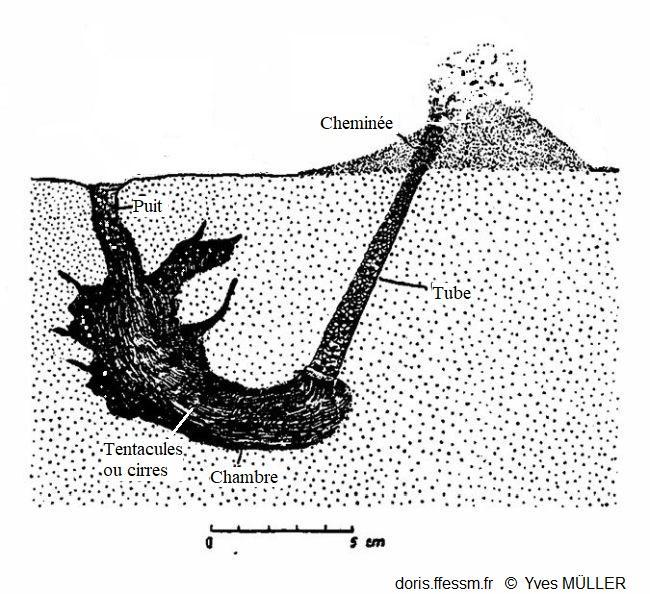

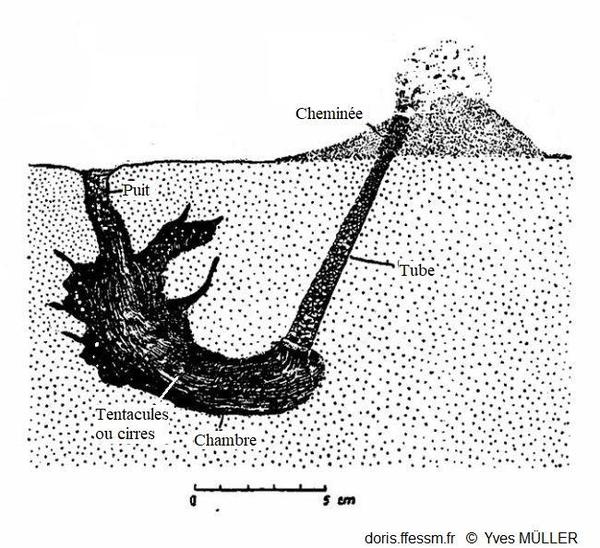

Les tubes sont orientés à l'envers dans le sédiment, avec un angle de 45 ° à 90 ° par rapport à la surface, l'extrémité antérieure la plus large étant dirigée vers le bas. Une partie de l'extrémité postérieure émerge généralement du sédiment.

La tête est pourvue de soies* robustes et dorées (les soies palées) dirigées vers l'avant qui servent à creuser et qui font office d’opercule* en obturant le tube.

Les mouvements du corps de l’animal dans son tube permettent la circulation de l’eau (dans les deux sens) et donc la ventilation des branchies*.

A l’extrémité antérieure, du fait de l’activité des soies* palées et de la circulation de l’eau, une cavité se forme dont les parois s’effondrent continuellement. La plupart du temps, un puits se forme au-dessus de cette cavité par lequel certains tentacules* peuvent dépasser.

Une partie des sédiments de la cavité peut être rejetée, mais la plus grande fraction est transportée par l'intestin du ver ou à travers son corps et son tube jusqu'à la surface du sédiment où elle est déposée sous forme d'un petit monticule autour de l'extrémité postérieure du tube.

Lorsque sa source de nourriture est épuisée, la pectinaire se déplace vers une autre position. La résistance du tube à un mouvement horizontal à travers le sédiment étant considérable, le ver doit se déplacer d'abord vers l'arrière, et vers le haut en direction de la surface. En se repositionnant la nuit, il diminuerait la probabilité d'être consommé par des prédateurs, tels que la plie (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), qui se nourrissent principalement à vue et qui sont plus actifs sur le fond le jour que la nuit.

Les post-larves* et juvéniles de Lagis koreni ont la capacité de sélectionner leur habitat. Si les conditions ne leur conviennent pas, les post-larves, préalablement enfouies, émergent du sédiment. Une fois à la surface, elles sécrètent un bouchon de mucus à l’extrémité antérieure du tube qui, sous l’action du courant, s’étire, se déploie et finit par former un voile transparent dont la longueur peut atteindre 10 cm et qui augmente la portance hydrodynamique. La pectinaire est alors tractée sur le substrat avant d’être remise en suspension dans la veine d’eau pour une période plus ou moins longue avant son dépôt. Ainsi par de multiples cycles de dépôt et de remise en suspension, les post-larves peuvent gagner des substrats* favorables où elles se sédentarisent.

La mesure de la longueur du tube a une valeur discutable car la partie postérieure, la plus fine, que le ver n’habite plus, est plus fragile et souvent cassée car elle est constituée de grains de sable plus fins. La mesure à retenir serait celui du diamètre de l’ouverture antérieure.

Lorsque les pectinaires sont nombreuses dans un milieu, elles jouent un rôle important en remontant les particules sédimentaires à la surface du sédiment. Ce sont des convoyeurs. Le même rôle est joué sur terre par les lombrics.

Queue de pipe : probablement une allusion au tube de grains de sable.

Lagis : le zoologiste Finlandais-Suédois Anders Johan Malmgren (1834-1897) a utilisé, à plusieurs reprises, des noms féminins de poétesses lyriques du grec ancien. Ici, Lagis est le nom d’une courtisane dans l'ouvrage “Les Deipnosophistes” ou “banquet des sages“ d'Athénée de Naucratis (érudit et grammairien grec).

koreni : Malmgren (1834-1897) a dédié cette espèce (en 1866) au médecin militaire et zoologiste norvégien Johan Koren (1809-1885).

Pectinaria : du latin [pecten] = peigne et du suffixe [-aria]. Le nom de genre Pectinaria a été publié pour la première fois par le naturaliste français Jean Baptiste Monet chevalier de Lamarck (1744-1829) dit Lamarck. En fait, il a utilisé le nom de pectinaire dès 1812.

Amphictene : du latin [amphi] = de part et d’autre et [pecten] = peigne.

Auricoma : du latin [auri] = or et [coma] = chevelure, crinière, pour les soies palées dorées.

Petta : ce prénom féminin est présent dans les textes grecs anciens. Il a également été donné par Malmgren, en 1866, ce qui correspond à son habitude (cf Lagis).

neapolitana : du latin [neapolis] = Naples et du suffixe [-ana] = de, donc napolitaine.

belgica : ce nom a été donné par le naturaliste allemand Pierre Simon Pallas (1741-1811). Or en 1766, les Pays-Bas étaient divisés en deux régions. La région septentrionale était connue sous le nom de “Provinces unies des Pays-Bas” ou en latin “Belgium Foederatum” jusqu’en 1795. La région méridionale, qui comprend le territoire de la Belgique actuelle, était occupée par l’Autriche jusqu’en 1795. Elle était connue sous le nom de “Pays-Bas autrichiens” ou en latin “Belgium Austriacum”. Ainsi, lorsque Pallas a séjourné à La Haye (entre 1762 et 1766), il se trouvait en réalité dans la région septentrionale ou “Belgium Foederatum”, ce qui explique le nom "belgica". Les documents antérieurs à 1795 dans lesquels il est question de Belgique ou de Belgii font référence soit aux Pays-Bas actuels, soit à la Belgique.

pusilla : du latin [pusilla] = diminutif de [pusus] = petit, donc tout petit. Nom d’espèce également donné par Malmgren en 1866.

Numéro d'entrée WoRMS : 152367

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Annelida | Annélides | Vers segmentés (annelés) à section cylindrique, à symétrie bilatérale constitués de segments semblables. Le premier segment porte la bouche et le dernier l’anus. Nombreuses formes marines, dulcicoles ou terrestres, libres ou parasites. |

| Classe | Polychaeta | Polychètes | Annélides marines. Chaque segment porte des excroissances locomotrices (les parapodes) plus ou moins développées, munies de touffes de soies chitineuses rigides. Chez la plupart des espèces, la tête porte plusieurs organes sensoriels, des mâchoires, et souvent un panache branchial coloré. Animaux libres dans la colonne d'eau ou sur les sédiments mais aussi galéricoles ou tubicoles. |

| Sous-classe | Sedentaria - Canalipalpata | Annélides polychètes sédentaires - Canalipalpata | Annélides polychètes sédentaires vivant dans des tubes ou des terriers semi-permanents, avec une paire de palpes creusés d'un sillon longitudinal cilié. |

| Ordre | Terebellida | Térébellides | Métamérie très altérée, présence de tentacules ciliés rétractiles dans la région antérieure servant à la capture des particules alimentaires. Nombreux palpes péristomiaux. Animaux essentiellement tubicoles. |

| Sous-ordre | Terebellimorpha | Térébellimorphes | |

| Famille | Pectinariidae | Pectinaridés | Le corps est enveloppé dans un tube conique lisse ouverts aux deux extrémités. Ce tube est fait de grains de sable cimentés bords à bords. L'extrémité antérieure de l'animal (dans l'extrémité la plus large du tube) est plate et bordée de 2 touffes de soies épaisses et dorées. |

| Genre | Lagis | ||

| Espèce | koreni |

Annélides Polychètes sédentaires (Sédentaires)

Annélides Polychètes sédentaires (Sédentaires)

Tube vide

Ce tube droit, libre, conique, rigide mais fragile est formé d'une seule couche de grains de sable.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

Annélides Polychètes sédentaires (Sédentaires)

Annélides Polychètes sédentaires (Sédentaires)

Planté dans le sédiment

Quand l'animal est vivant, le tube est planté dans le sédiment, la grande ouverture vers le bas et plus ou moins incliné.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

Sur un gant

La forme de ce tube constitué de grains de sable est très régulière.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

Vue de face par la grande ouverture du tube

Les deux éventails de soies palées font office d'opercule quand l'animal se retire dans son tube.

Dreischor, Zélande, Hollande, 10 m

22/08/2023

Un tube déchiré

Notez la finesse du tube à gauche et la petite série de touffes de soies latérales capillaires sur les parapodes, ainsi que les branchies.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

Ver hors de son tube

Sur cette vue ventrale, la tête est à gauche. Le corps de ce ver est constitué de peu de segments.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

Gros plan sur la tête

Les deux rangées de soies palées sont

bien visibles. De part et d'autre, ce sont les branchies de couleur rose.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 10 m

22/08/2023

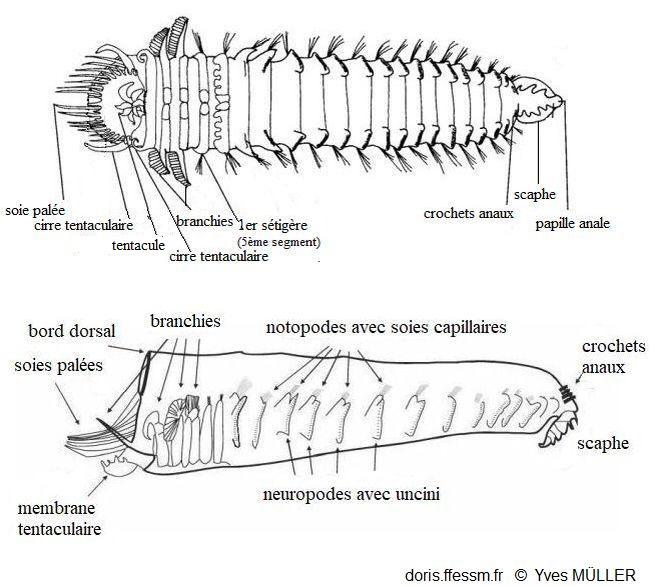

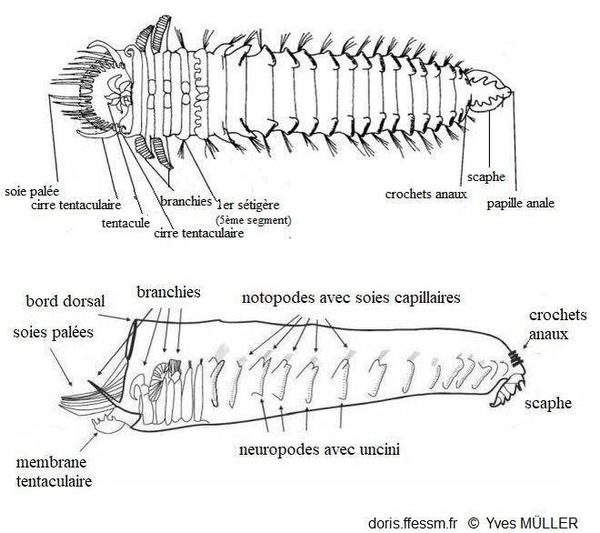

Quelques aspects de la morphologie externe d’une pectinaire

En haut : vue ventrale

En bas : vue latérale du côté gauche

En haut : d’après la figure 1 page 100 de Hutchings & Peart 2002

En bas : d’après la figure 1 page 218 de Jirkov & Leontovitch 2013

27/01/2025

lagis koreni in situ

Lagis koreni surpris dans son habitat

d'après le dessin de Wilcke 1952 fig 2 page 131

27/01/2025

Cycle de vie de Lagis koreni

Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'expulsion des gamètes, fécondation, différents stades larvaires planctoniques, post-larvaires, juvéniles et adultes. Les post-larves et les juvéniles peuvent dériver afin de trouver le bon habitat.

D’après les dessins de Olivier et Retière 2012, Thorson 1946 fig 64 page 119 et McIntosh 1894 fig 141

29/01/2025

Échouage sur la plage

Après un violent coup de vent, il arrive que de nombreuses pectinaires s'échouent sur la plage.

Quelques coquilles, blanches, d'Abra alba sont visibles.

Sur l'estran, Leffrinckoucke (59)

01/1983

Un individu échoué

L'animal est à demi sorti de son tube

Sur l'estran, Leffrinckoucke (59)

01/2026

Quelques tubes vides

Les tubes coniques, rigides, fragiles, ouverts aux deux extrémités, droits sont formés d'une seule couche mince de grains de sable ou de débris de coquilles soigneusement sélectionnés, unis par un ciment.

Tubes ramassés sur l'estran, Leffrinckoucke (59)

27/01/2025

Un uncini

Les uncini sont des soies aplaties disposées sur la rame ventrale du parapode (le neuropode).

D'après un dessin d'un uncini, vu de profil, observé au microscope (x400), Fauvel 1927, fig 77-o p221

27/01/2025

Amphictene auricoma

D’après la forme du tube arqué, il s’agirait d’Amphictene auricoma.

Mar Menor, Murcia, Espagne

15/7/2023

Rédacteur principal : Yves MÜLLER

Vérificateur : Patrick SCAPS

Responsable régional : Yves MÜLLER

Brasil L., 1902, Joyeuxella toxoides n.g., n.sp. Sporozoaire parasite de l'épithélium intestinal de Lagis koreni Malmgren, Archives de zoologie expérimentale et générale, 3ème série, T10: V-VII.

Cabioch L., Gentil F., 1974, Etude dynamique du peuplement benthique à Abra alba-Pectinaria koreni de la baie de Seine, Rapport final d’execution des travaux, contrat CNEXO : 82/6915, 78p.

Fauchald K., Jumars P. A.,1979, The diet of worms: a study of the polychaete feeding guilds, Oceanography Marine Biology Annual Review, 17, 193-284.

Gil J.C.F., 2011, The European Fauna of Annelida Polychaeta II, Doutoramento em biologia (Especialidade: Biodiversidade), 595-1206.

Haaren T. van., 2021, Historical review of Dutch pectinariidae with Pectinaria belgica as a new taxon for the Netherlands (Annelida: Polychaeta: Pectinariidae), Oceanological and Hydrobiological studies, International Journal of Oceanography and Hydrobiology, 50(3), 278-298.

Hutchings P., Peart R., 2002, A Review of the Genera of Pectinariidae (Polychaeta), together with a Description of the Australian Fauna, Records of the Australian Museum, 54, 99–127.

Jirkov I.A., Leontovich M.K., 2013, Identification keys for Terebellomorpha (Polychaeta) of the eastern Atlantic and the North polar basin, Invertebrate Zoology , 10(2), 217-243.

Lucas J.A.W., Holthuis L.B., 1975, On the identity and nomenclature of Pectinaria belgica (Pallas, 1766), (Polychaeta , Amphictenidae), Zoologische Mededelingen, 49(9), 85-90.

Malmgren A.J., 1865, (1866? vol for 1865), Nordiska Hafs-Annulater. [part three of three], Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm, 22(5), 355-410, plates XVIII-XXIX.

Nicolaidou A., 1983, Life History and Productivity of Pectinaria koreni Malmgren (Polychaeta), Estuarine, Coastal and Shelf Science, 17, 3 l- 43.

Nicolaidou A., 1988, Notes on the behaviour of Pectinaria koreni, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 68(1), 55-59.

Olivier F., Desroy N., Retiere C., 1996, Habitat selection and adult-recruit interactions in Pectinaria koreni (Malmgren) (Annelida: Polychaeta) post-larval populations: Results of flume experiments, Journal of Sea Research, 36(3-4), 217–226.

Olivier F., Retiere C., 1998, The role of physical-biological coupling in the benthic boundary layer under megatidal conditions: The case of the dominant species of the Abra alba community in the eastern Baie de Seine (English channel), Estuaries, 21(4A), 571-584.

Olivier F., Retiere C., 2006, How to leave or stay on the substratum when you can't swim? Evidence of the role of mucus thread secretion by postlarvae of Pectinaria koreni (Malmgren) in still water and flume experiments, Aquatic Ecology, 40(4), 503–519.

Parapar J., Palomanes V., Helgason G.V., Moreira J., 2020, Taxonomy and distribution of Pectinariidae (Annelida) from Iceland with a comparative analysis of uncinal morphology, European Journal of Taxonomy, 666, 1–32.

Thorson G., 1946, Reproduction and larval development of Danish marine bottom invertebrate, Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri-og Havundersøgelser,serie: Plankton, 4, 1-523.

Vovelle J., 1971, Sélection des grains du tube chez les Amphictenidae (polychètes sédentaires), Cahiers de Biologie marine ,XII, 365-380.

Vovelle J., 1973. Evolution de la taille des grains du tube arénacé en fonction de la croissance chez Pectinaria (Lagis) koreni Malmgren (Polychète sedentaire), Ophelia, 10(2), 169-134.

Vovelle J., Cabioch L., Le Gall P., 1973, Rapports du Polychète tubicole Lagis koreni Malmgren avec son sédiment d'après quelques récoltes normandes, Bulletin d’écologie, 4(4), 297-318.

Wilcke D.E., 1952, Beobachtungen über den Bau und die Funktion des Röhren- und Kammersystems der Pectinaria koreni Malmgren, HelgoIânder wissenschaftliches Meeresuntersuchungen, 4(2), 130-137.

La page de Lagis koreni dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Amphictene auricoma dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Lagis neapolitana dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Pectinaria belgica dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Petta pusilla dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.