Colonies en éventail

Souvent parallèles au substrat

Couleur brun clair

Diamètre de 2 à 3 cm

Fixées au support par des rhizoïdes lisses (filaments de fixation)

A la loupe binoculaire :

Présence de vibraculaires

Présence d’un scutum en forme de corne d’élan sur chaque zoïde

Scrupocellaria ellisi Vieira & Spencer Jones, 2012

Atlantique Nord-Est, Atlantique Nord-Ouest, Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises], ● Atlantique Nord-Ouest, ○ [Méditerranée française]Cradoscrupocellaria ellisi est présente dans l’Atlantique Nord-Est (Mer du Nord, Manche, mer Celtique, côtes atlantiques jusqu’au Portugal), l’Adriatique et la Méditerranée occidentale, ainsi que dans l'Atlantique Nord-Ouest.

Cradoscrupocellaria ellisi se rencontre depuis le haut de l’infralittoral* jusqu’au bas de cet étage (jusqu’à une trentaine de mètres de profondeur en Méditerranée). Les colonies peuvent être fixées aux algues (algues rouges ou laminaires notamment), à d’autres bryozoaires comme des flustres ou à la roche (plutôt sur les parois verticales).

En Méditerranée, l’espèce peut être rencontrée sur les posidonies,

Les colonies préfèrent les eaux bien oxygénées et les substrats durs propres.

L’espèce supporte aussi bien les milieux exposés à forte houle que les zones plus calmes, à condition que le support soit stable.

En Méditerranée, l’espèce est rarement observée au-delà de 40 m.

Cradoscrupocellaria ellisi se présente sous la forme de colonies en éventail de couleur brun grisâtre, portant des rameaux se ramifiant à intervalles réguliers. Ces rameaux sont fortement calcifiés. Les colonies peuvent être parallèles au substrat* ou plutôt buissonnantes. Elles sont fixées à leur support par des rhizoïdes* (filaments de fixation). Ces rhizoïdes sont ancrés au support par un petit disque.

L’examen plus détaillé des colonies nécessite une loupe binoculaire.

Les rameaux sont constitués d’une double série de zoïdes* alternés. Les rameaux, articulés entre eux par un joint souple se rétrécissent à ce niveau. Les ramifications se produisent tous les 5 à 8 zoïdes, parfois jusqu’à 12. Chacun est orné d’épines du côté distal* (généralement trois, ou deux si le zoïde suivant porte une ovicelle*). La membrane frontale des zoïdes est ovale et protégée par un large scutum*, très ramifié, en forme de corne d’élan. Les scutums, translucides, prennent un reflet nacré sous éclairage oblique.

Chaque zoïde mesure environ 0,6 à 0,8 mm de long pour 0,15 mm de large. Le squelette, calcaire, est constitué de calcite à fort taux de magnésium, typique des Candidae.

Si la colonie est observée dans l’eau, on pourra constater la présence de vibraculaires*, sortes de filaments très fins, qui battent de manière irrégulière. Ces vibraculaires sont positionnés latéralement et à l’aisselle de chaque bifurcation.

Les colonies possèdent également des aviculaires*. Ceux-ci ne sont généralement pas très visibles à la loupe binoculaire, car les aviculaires latéraux, petits, sont masqués par les épines et les aviculaires frontaux, gros, sont vus de dessus, donc écrasés par la perspective. Il y a généralement deux aviculaires sur un rameau comportant 5 zoïdes, et trois sur un rameau comportant 7 zoïdes.

Les ovicelles*, globuleuses, sont situées au-dessus de l'ouverture.

Les rhizoïdes sont lisses.

Le diamètre des colonies atteint 2 à 3 cm.

Cette espèce est très proche de Cradoscrupocellaria reptans, avec laquelle elle était confondue jusqu’aux travaux de Viera & Spencer Jones publiés en 2012. La distinction entre ces deux espèces nécessite une observation à la loupe binoculaire (ou une macrophotographie de bonne qualité). Le critère de distinction le plus évident porte sur les rhizoïdes* qui relient les colonies à leur support. Ces rhizoïdes sont lisses chez Cradoscrupocellaria ellisi alors qu’ils sont ornés de crochets chez Cradoscrupocellaria reptans. Un autre critère, plus subtil, porte sur le scutum*. Celui de Cradoscrupocellaria ellisi est davantage découpé que celui de Cradoscrupocellaria reptans.

Par ailleurs, le port des deux espèces est différent sur substrat dur :

Cradoscrupocellaria reptans est souvent plus dressée et rigide, alors que Cradoscrupocellaria ellisi présente un port souvent plus aplati. Ce critère n’est pas utilisable pour les colonies poussant sur des algues.

Toutes les références bibliographiques antérieures à 2012 font référence à Scrupocellaria reptans et s’appliquent indifféremment aux deux espèces.

Les autres espèces de Scrupocellaria sont également très proches visuellement. Voir la fiche sur ces différentes espèces pour obtenir davantage d’informations.

On peut néanmoins citer Cradoscrupocellaria bertholletii, espèce tropicale observée en Méditerrané, autre espèce du genre, comportant un scutum ramifié qui ne recouvre pas totalement l’ouverture des zoïdes.

Comme chez tous les bryozoaires, la nutrition est assurée par la capture de particules alimentaires (phytoplancton*, en particulier) par les tentacules* du lophophore*, dont la sortie est assurée par une augmentation de la pression du liquide interne, phénomène obtenu grâce à la compression musculaire.

Une fois la gaine du lophophore dévaginée, un mouvement pendulaire et circulaire des tentacules ciliés* composant le panache de ce lophophore va permettre le brassage de l'eau environnante et favoriser ainsi la capture des micro-organismes composant le régime alimentaire de la colonie. Ces animaux sont ainsi dits filtreurs* "actifs".

Les diatomées* (algues unicellulaires) et les bactéries sont la base de l'alimentation de ce type de bryozoaire, filtreur suspensivore* microphage*.

La croissance de la colonie se fait par bourgeonnement* périphérique de nouvelles zoécies* (= zoïdes*).

Les colonies peuvent présenter une alternance saisonnière d’activité (croissance au printemps, repos en hiver).

La reproduction est sexuée et la colonie est hermaphrodite*. Les œufs produits par un zoïde femelle sont incubés dans une ovicelle* (petite chambre au-dessus de l'orifice).

Après maturation, il y a émission des larves* lécitotrophiques* ciliées*, qui vont être dispersées par les courants. La phase larvaire planctonique dure de quelques heures à deux jours. A l’issue de cette phase libre, la larve va se fixer sur un substrat adéquat et se métamorphoser* en un zoïde primaire ou ancestrule*. Celui-ci bourgeonnera deux à trois zoïdes, qui bourgeonneront eux-mêmes en formant petit à petit la colonie érigée, lui permettant de grandir.

Certaines colonies hébergent de petits crustacés amphipodes ou des juvéniles de polychètes errants, utilisant la structure branchue comme abri.

Les aviculaires* et vibraculaires* jouent un rôle de défense mécanique et d’entretien de la colonie en empêchant la sédimentation.

Scrupocellaire d’Ellis : le nom vernaculaire proposé reprend, en le francisant, le nom de genre ancien et conserve l’hommage à John Ellis.

Cradoscrupocellaria : le nom de genre débute par le préfixe [Crado-] qui provient du grec ancien [krados] = branche, rameau, en référence au scutum* ramifié qui protège les zoïdes*. La suite du nom [Scrupocellaria] correspond à l’ancien nom du genre pour les espèces concernées. Elle est constituée du préfixe [Scrupo-] provenant du latin [scrupus] = aspérité, rugosité, petite pierre pointue qui fait référence aux épines ornant les cystides*, et du suffixe [cellaria] provenant du latin [cella] = petite chambre, terme fréquemment utilisé pour désigner les zoïdes des bryozoaires.

Le nom Cradocrupocellaria fait donc référence à des bryozoaires dont les zoécies* portent des épines et dont le scutum est ramifié.

ellisi : Vieira & Spencer Jones ont proposé ce nom d’espèce en hommage au naturaliste irlandais John Ellis (1714-1776). Ellis a publié un ouvrage en 1755, intitulé « An essay towards a natural history of the corallines… », finement illustré, qui comportait notamment la description de quelques bryozoaires et qui a été utilisé par Linné pour décrire et nommer certaines espèces. Ces deux naturalistes ont échangé entre eux.

Numéro d'entrée WoRMS : 738976

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Bryozoa / Ectoprocta | Bryozoaires / Ectoproctes | Petits animaux coloniaux filtreurs aquatiques fixés à un substrat. Tous les zoïdes sont en continuité physique et issus de bourgeonnement à partir d’un individu unique. Chaque zoïde porte un lophophore rétractile et est abrité dans une logette. |

| Classe | Gymnolaemata | Gymnolèmes | Colonies polymorphes. Les zoïdes sont cylindriques ou aplatis, les lophophores circulaires. Les parois peuvent être calcifiées ou non. Presque tous marins. |

| Ordre | Cheilostomatida | Cheilostomes | Bryozoaires calcifiés, zoïdes* en forme de boîte obturée par un opercule à charnière. Gymnolèmes les plus nombreux et les plus diversifiés des régions littorales, souples à rigides. Groupe au polymorphisme marqué où l’on trouve des individus différenciés (aviculaires, vibraculaires, ovicelles globuleux…). |

| Sous-ordre | Flustrina | Flustrine | |

| Super-famille | Buguloidea | Buguloïdes | |

| Famille | Candidae | Candidés | Signifie "qui a les cheveux blancs". Principaux genres : Caberea, Scrupocellaria, Canda, Tricellaria, ... = Scrupocellariidae (synonyme ancien, non valide) |

| Genre | Cradoscrupocellaria | ||

| Espèce | ellisi |

Bryozoaires, Brachiopodes et Phoronidiens

Bryozoaires, Brachiopodes et Phoronidiens

Une colonie sur Sphaerococcus coronopifolius en milieu naturel

Cette photographie permet d'observer l'allure générale de la colonie, composée de fins rameaux de couleur brune.

Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

13/09/2025

Bryozoaires, Brachiopodes et Phoronidiens

Bryozoaires, Brachiopodes et Phoronidiens

Macrophotographie au laboratoire

Cette

photographie permet d'apercevoir les rhizoïdes* qui fixent la colonie à son

support.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site, Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

13/09/2025

Microphotographie au microscope

On aperçoit

ici nettement les scutums* en forme de corne d'élan, présents sur chaque zoécie*, et la structure en double série alternée.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

13/09/2025

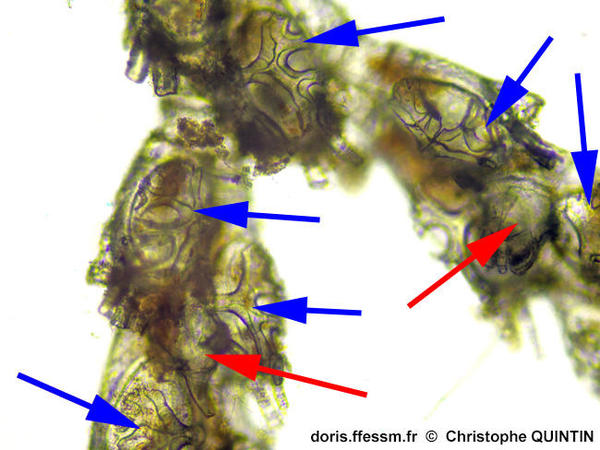

Microphotographie au microscope

Les flèches bleues montrent les scutums* en forme de corne d’élan. Les flèches rouges montrent les aviculaires* frontaux.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site, Récifs artificiels, Plouezec (22),16m.

Photographie au microscope (objectif x40)

13/09/2025

Macrophotographie à la loupe binoculaire

Cette

macrophotographie permet d'observer les épines qui ornent les zoécies* ainsi que

les vibraculaires* (filaments fins).

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

Photographie à la loupe binoculaire.

13/09/2025

Vue de l'extrémité d'une colonie à la loupe binoculaire

Cette

macrophotographie permet d'observer les épines qui ornent les zoécies* ainsi que

quelques vibraculaires* (filaments fins). Les scutums*, transparents, sont

également perceptibles. Le joint souple à la base de chaque branche est bien visible.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

Photographie à la loupe binoculaire.

13/09/2025

Vue des rhizoïdes

Les colonies

sont fixées au substrat* par de nombreux rhizoïdes*, qui sont lisses chez

Cradoscrupocellaria ellisi, contrairement à ceux de Cradoscrupocellaria reptans.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

Photographie à la loupe binoculaire.

13/09/2025

Vue d'une colonie à la loupe binoculaire

Cette

photographie permet d'observer nettement les vibraculaires*, qui sont des

filaments nettement plus fins et plus longs que les épines. Ces vibraculaires battent de manière non coordonnée.

Photographie

au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

Photographie à la loupe binoculaire..

13/09/2025

Vue à la loupe binoculaire de l'ancrage d'une colonie

Les colonies

sont fixées au substrat* par de nombreux rhizoïdes*, qui sont répartis le long de la colonie. Ces rhizoïdes sont fixés au substrat par une petite plaque, bien visible à gauche.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site. Récifs artificiels, Plouezec (22), 16 m.

Photographie à la loupe binoculaire.

13/09/2025

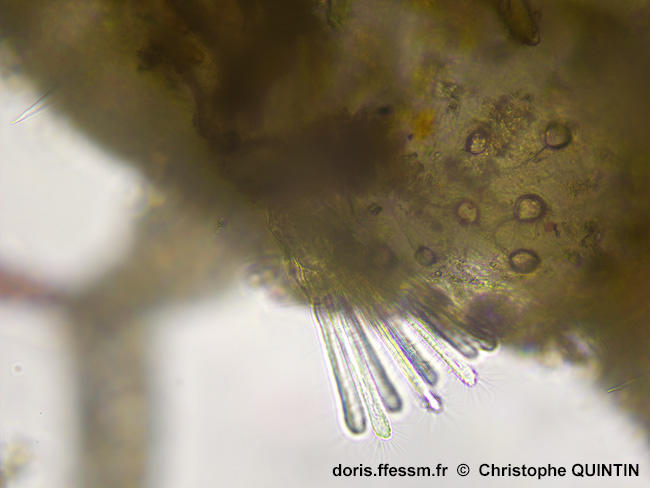

Vue d’un lophophore

Le lophophore* des polypides* présente des tentacules* ciliés*.

Photographie au laboratoire d'un échantillon prélevé sur le site, Récifs artificiels, Plouezec (22), 16m.

Photographie au microscope (objectif x40)

12/10/2025

Rédacteur principal : Christophe QUINTIN

Vérificateur : Frédéric ANDRÉ

Responsable régional : Yves MÜLLER

Vieira L. M.; Spencer Jones M. E., 2012, The identity of Sertularia reptans Linnaeus, 1758 (Bryozoa, Candidae). Zootaxa. 3563, 26-42.

Vieira L., Jones M., Winston J., 2013, Cradoscrupocellaria , a new bryozoan genus for Scrupocellaria bertholletii (Audouin) and related species (Cheilostomata, Candidae): taxonomy, biodiversity and distribution, Zootaxa, 3707, 1-63. 10.11646/zootaxa.3707.1.1.

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.