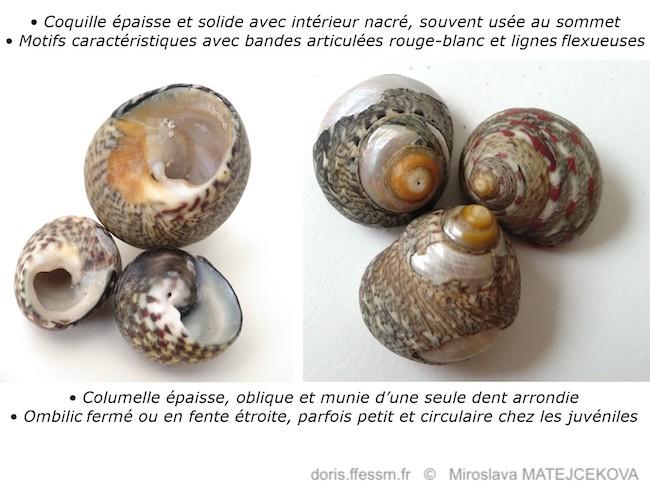

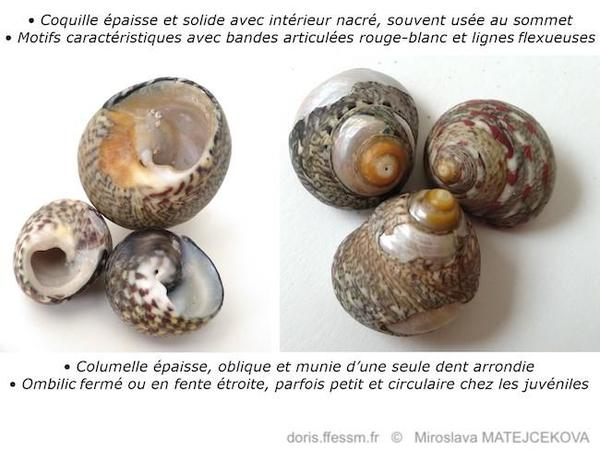

Coquille spiralée épaisse et solide, à base renflée

6 tours pour 30 mm de haut et 25 mm de large

Légère dépression en dessous de la suture

Motifs en bandes articulées rouge et blanc avec zigzags violâtres dans les intervalles

Columelle renflée avec une dent arrondie, intérieur nacré

Ombilic fermé ou fente étroite

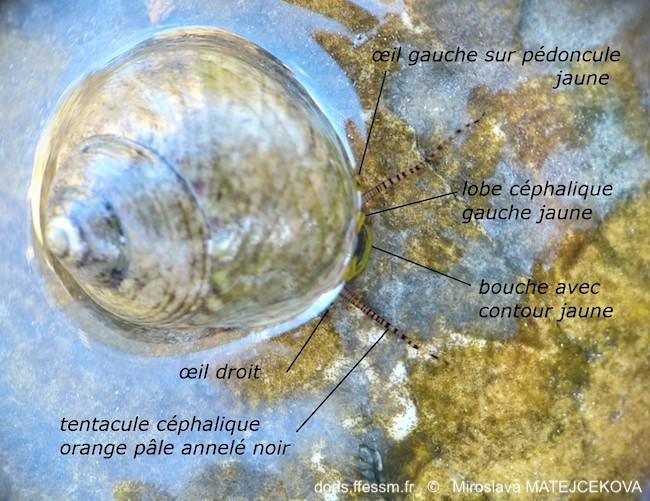

Manteau de l’animal gris tacheté, contours jaune vif

Tentacules céphaliques orange pâle, annelés noir

Troque articulée, Monodonte de Draparnaud

Articulate monodonte (GB), Biscacco fasciato (I), Peonza (E), Kreiselschnecke (D), Arthrotos trochos (Grèce), Člankoviti ugrc / ogrc (Croatie)

Monodonta articulata Lamarck, 1822

Trochus turbiformis Salis Marschlins, 1793

Trochocochlea turbiformis (Salis Marschlins, 1793)

Monodonta turbiformis (Salis Marschlins, 1793)

Osilinus articulatus (Lamarck, 1822)

Trochocochlea articulata (Lamarck, 1822)

Trochus articulatus (Lamarck, 1822)

Monodonta draparnaudii Payraudeau, 1826

Monodonta ulvae Risso, 1826

Trochus corcyrensis Stossich, 1865

Trochus articulatus var. lineolata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884

Trochus articulatus var. major Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884

Trochocochlea articulata var. constricta Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. depauperata Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. fulminea Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. minor Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. trivialis Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. undata Monterosato, 1888

Trochocochlea denudata Monterosato, 1888

Trochocochlea trivialis Monterosato, 1888

Trochocochlea articulata var. fulgurans Dautzenberg, 1895

Trochocochlea turbiformis var. minor Pallary, 1900

Trochocochlea arenosa Monterosato, 1923

Trochocochlea turbiformis var. undata Pallary, 1938

Osilinus articulatus flammoides F. Nordsieck, 1974

Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française]La distribution de Phorcus articulatus est connue dans l’ensemble de la Méditerranée, à l’exception du détroit du Bosphore et de la mer Noire (Öztürk B., Doğan A., Bitlis-Bakir B., Salman A., 2014).

L’espèce est couramment observée le long des côtes d’Europe y compris dans l’Adriatique et dans la mer Égée, d’Afrique (Algérie, Tunisie,) et d’Asie (Turquie, Syrie). Elle est également présente dans la mer de Marmara, mais semble plus rare dans la partie sud-est du bassin levantin (entre Libye et Israël).

Quant à l’Atlantique proche, la littérature ancienne mentionne la présence des monodontes articulées également à l’ouest du détroit de Gibraltar. Cependant, les études récentes indiquent qu’aucune espèce de Phorcus n'est présente à la fois dans l'Atlantique et en Méditerranée, et leurs aires de répartition géographique ne se chevauchent pas dans la zone adjacente au détroit de Gibraltar, confirmant ainsi l'importance de ce détroit dans l’évolution du genre (Donald et al., 2012 ; Sousa et al., 2018). Ce détroit semble constituer une barrière physique pour les animaux ayant des stades larvaires courts, et, en effet, le monodonte articulée reste une espèce endémique* de Méditerranée.La monodonte articulée peut être observée sur la plupart des côtes rocheuses méditerranéennes de tous types (roches sédimentaires ou métamorphiques). Elle peuple la zone littorale où elle est considérée commune, voire abondante aux étages médiolittoral* et en partie supérieure de l’infralittoral* où l’espèce est considérée comme caractéristique.

Les observations des juvéniles de Phorcus articulatus sont principalement concentrées dans l’infralittoral des habitats calmes, abrités (criques peu exposées). La concentration des individus adultes semble plus importante dans les zones rocheuses avec des courants plus forts.

Les études menées par Richards (1983) sur l'archipel maltais corrèlent bien avec les études plus anciennes réalisées à Marseille (Station marine d'Endoume) dans les années 1960 à 1970, indiquant une distribution très courante dans la zone entre -0,20 m et +0,20 m.

La monodonte articulée présente une coquille épaisse et très solide, à spire* assez élevée. Ses dimensions à l’âge adulte atteignent 30 mm de haut pour 25 mm de large. Exceptionnellement, Elle peut atteindre 35 mm.

La coquille comporte six tours séparés par une suture* simple, peu profonde. Les tours ne sont que très peu arrondis et présentent une légère dépression en dessous de la suture, bien visible notamment chez les spécimens âgés, plus hauts. La sculpture en surface de la coquille est constituée de cordons spiralés fins et inégaux, parfois indistincts sur les spécimens usés.

La base est renflée, mais la région qui entoure la fente ombilicale est aplatie et souvent usée. L’ouverture de la coquille est arrondie, légèrement quadrilatérale et se ferme par un opercule* corné circulaire quand l’animal se cache à l’intérieur. Cet opercule est dit multispiré* car il est constitué de plusieurs tours de spires. L’ombilic* est généralement fermé (coquille imperforée), mais peut présenter une forme d’une fente étroite, voire une minuscule ouverture de forme circulaire, le plus souvent chez les juvéniles. La columelle* est épaisse, oblique et munie vers la base d’un seul tubercule* noduleux sous forme d’une dent arrondie qui a donné l’appellation « monodonte ». L’intérieur de la coquille est nacré à reflet bleu verdâtre ou gris-violet. La nacre très dure renforce la solidité de la coquille et la protège efficacement des chocs, notamment de l'impact des vagues contre le rocher ou également des attaques des prédateurs (crabes, oiseaux).

La coloration de la coquille est variable, mais le motif de base est très caractéristique. Les premiers tours sont jaunâtres ou violacés, les suivants présentent une couleur de fond souvent gris cendré ou jaune-vert clair. Ils sont ornés d’une ou plusieurs bandes articulées de blanc et de rouge de largeur variable et souvent inégale. La première bande articulée infra-suturale est souvent d’une couleur plus vive que les autres et/ou d’une largeur plus importante. Les intervalles de ces bandes caractéristiques présentent une hachure fine, constituée de lignes flexueuses ou carrément de zigzags violet ou gris foncé. Le bord du labre* est fin, articulé de blanc et de violet noirâtre.

L’apex* d’une coquille adulte est souvent usé et laisse apparaître la nacre jaune-vert. Quand l’usure devient plus prononcée, il devient orange.

Le mollusque habitant la coquille est peu visible en situation normale. Son corps mou peut être observé lors du franchissement des irrégularités du substrat* ou en cas de chute de la coquille, lorsque l’animal se retourne. On peut alors observer que le pied* ovale et allongé est largement bordé de brun-vert ou gris foncé, souligné en périphérie d’une marge fine fauve ou orange. Le manteau* sombre aux fins pois blancs (surface granuleuse) passe en partie médiane, sous les tentacules* sensoriels latéraux, à un habit vert pâle. On peut apercevoir des taches grises sur le fond clair. L’arrière de la tête est rose violacé, mais la partie frontale où se situent les lobes cervicaux est plus sombre. Le bord antérieur de la bouche se présente avec un fort contraste entre une bande noire et une bande d’un très beau vert clair, voire jaune fluo. Les petits yeux sont situés à l’extrémité de pédoncules* courts anguleux, situés à la base des tentacules céphaliques* du côté extérieur. Les pédoncules oculaires sont de la même couleur jaune que les lobes sur la tête et avec ce beau contraste les yeux noirs sont très bien visibles. Les tentacules épipodiaux* situés d’un côté et de l’autre du corps restent relativement petits et sont parsemés de petites taches noires. Les tentacules céphaliques sont fins, de couleur orange pâle et annelés de noir. Les appendices tentaculaires (organes sensoriels) se présentent sous forme de petits glands arrondis clairs. Ils sont bien visibles à la base de chaque tentacule latéral. Lorsque l’animal se déplace, il utilise ses tentacules épipodiaux sensoriels ainsi que ses tentacules sur la tête pour explorer son environnement. Les tentacules céphaliques exercent des mouvements prudents dans tous les sens, sur les côtés et vers l’avant, ils se plient, se lèvent ou se baissent pour tâter le terrain en aval et en déterminer la nature ou la texture.

Le repli du manteau qui délimite la cavité palléale, situé juste au-dessus des tentacules latéraux, est également d’un beau jaune-vert clair. Il est richement crénelé.

Une synthèse descriptive de l’anatomie détaillée des gastéropodes du genre Phorcus est donnée par Sousa et al., 2018. Elle n’a pas été reprise dans la présente fiche, nous préférons nous limiter à décrire uniquement les parties visibles de l’animal.

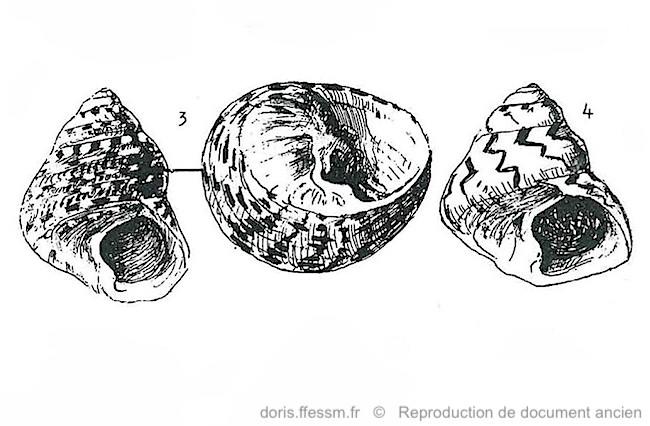

L’espèce Phorcus articulatus connaît de nombreuses variétés de forme ou de couleur qui sont mentionnées dans la littérature. Citons notamment var. robusta ou major de taille plus grande, var. minor de taille plus petite ou encore var. constricta de forme relativement petite mais présentant une forte dépression sub-suturale.

Parmi les variétés de couleur notables figure la var. lineolata d’un fond jaunâtre clair avec les bandes articulées peu apparentes ou complètement absentes. Toute la surface de la coquille est traversée par des linéoles longitudinales en gris foncé ou noires, fines et ondulées. Dans les récits historiques cette variante est considérée comme relativement rare.

Notons également que les variétés appelées var. nigro et albo articulata (Requien), fulminea (Monterosato), fulgurans (Dautzenberg) ou flammoides (Nordsieck) semblent avoir toutes en commun le motif constitué de larges flammules rayonnantes dessinées uniquement de violet noirâtre et de blanc et disposées en zigzags. Les exemplaires décrits dans les différentes sources proviennent majoritairement du sud ou de l’est de la Méditerranée, à savoir d’Algérie, Tunisie (Djerba et golfe de Gabès) ou encore de Grèce.

Bien que les observations de ces variétés soient rares, elles pourraient être considérées actuellement comme des synonymes. Des analyses génétiques de l'ADN* en devenir mettront peut-être un jour en évidence la présence d’espèces différent.

En Méditerranée où les monodontes articulées sont endémiques*, nous pouvons citer deux espèces similaires du même genre, à savoir :

- Phorcus turbinatus (Born, 1778), la gibbule toupie : coloration de fond blanc ou jaunâtre avec des taches oblongues brun-rouge ou violâtres foncées, voir noirâtres, disposées en rangées parallèles qui s’enroulent autour de la spire*. Les stries spirales sont bien marquées et la suture* est un peu plus profonde que chez P. articulatus. Le motif est assez régulier et donne un aspect global tesselé* à la coquille. Les motifs fins en zigzags sont strictement absents. L’ouverture est blanche, avec une dent sur l’extrémité de la columelle*, similaire à celle de la monodonte articulée. Comme chez la monodonte articulée, l’ombilic* est généralement fermé. La spire chez P. articulatus est légèrement plus élevée. Sa coquille est plus épaisse et un peu plus résistante que celle de la gibbule.

Les deux espèces peuvent être observées ensemble au même endroit, les gibbules étant positionnées souvent un peu plus haut et de manière plus visible sur le rocher que les monodontes articulées.

- Phorcus mutabilis (R. A. Philippi, 1851) , la monodonte intermédiaire : coquille de taille comparable, relativement massive, mais un peu plus basse et plus arrondie. Elle est ornée de taches ou bandes rouges rayonnantes ou de lignes spirales parallèles ponctuées de rouge alternant des lignes sans aucune ponctuation. Ces motifs sont plutôt épais, les lignes flexueuses fines dans les intervalles, caractéristiques pour P. articulatus, sont absentes.

Contrairement à la monodonte articulée, l’ombilic de la coquille est rond mais reste souvent nettement ouvert même chez les spécimens âgés. La dent est présente, mais elle est légèrement plus aplatie.

On peut trouver les coquilles de ces espèces en épave sur la même plage dans les zones de répartition actuelle qui se chevauchent.

Citons également d’autres espèces similaires présentes sur les côtes atlantiques et absentes en Méditerranée. Du fait de la distribution géographique différente, aucune confusion n’est possible dans ces cas :

- Phorcus lineatus ou monodonte rayée, a une coquille similaire mais avec uniquement des dessins en bandes serrées ou en zigzags foncés plus resserrés ce qui donne un aspect plus foncé à la coquille. Ce motif général recouvre l’ensemble de la coquille. La dent typique dans l’ouverture de la coquille est similaire à celle de P. articulatus.

- Steromphala umbilicalis ou gibbule ombiliquée, est de forme semblable mais un peu plus aplatie, avec des dessins en bandes pourpre, rayonnant du sommet vers la base. La coquille des spécimens adultes est plus petite. Comme son nom l’indique, l’ombilic de la coquille est nettement visible, ouvert ce qui n’est pas le cas de la monodonte articulée méditerranéenne.

Comme toutes les espèces de la famille des troques, Phorcus articulatus est exclusivement herbivore et détritivore*. Ce gastéropode se nourrit de détritus végétaux et d’algues qui se développent sur la surface rocheuse. En se déplaçant, l’animal utilise sa radula* pour râper la couche par des mouvements de va-et-vient et pour pouvoir ensuite avaler les particules détachées.

Cette espèce est spécifique de la partie supérieure de l'infralittoral* où elle vit parmi les herbiers marins et les macrophytes* dans des milieux calmes. Selon certaines sources, les algues du genre Cladophora ou l’espèce Ulva lactuca (Linnaeus, 1753), la laitue de mer, sont identifiées comme nourriture potentielle de P. articulatus.Selon Sousa et al., 2018, les escargots de mer ont généralement des sexes séparés, mais les espèces de genre Phorcus ne présentent pas de dimorphisme* sexuel externe et la détermination du sexe n'est possible que par l'observation macroscopique des gonades*. Pendant la saison de reproduction, les mâles et les femelles se rapprochent et communiquent par des signaux chimiques. L’émission des gamètes* se fait dans l’eau et la fécondation est externe. Les œufs fécondés deviennent des larves* véligères* enfermées dans une minuscule coquille et se métamorphosent* très rapidement. Elles restent dans la colonne d'eau pendant 4 à 6 jours sous forme de plancton*, puis les jeunes monodontes d’environ 1 mm s’échouent sur le fond.

Le renouvellement des juvéniles est plus ou moins continu, ce qui est un signe d'une ponte étalée sur plusieurs mois (Boulajfene W., Tlig-Zouari S., 2024). Par rapport à leurs congénères de l’Atlantique, les espèces du genre Phorcus en Méditerranée semblent avoir une période de reproduction un peu plus longue, influencée par les températures plus élevées. La présence des algues macrophytes* corrèle avec un habitat préférentiel pour la ponte et la fixation des larves.

Au cours des six premiers mois suivant la fixation, les spécimens peuvent atteindre jusqu'à 8 mm de diamètre, atteignant 11 à 15 mm à la fin de l'année. Malgré quelques informations génériques disponibles, il persiste un grand manque de connaissances concernant les paramètres du cycle biologique des espèces de Phorcus. A ce jour, la plupart des études se sont concentrées sur P. lineatus en raison de sa large répartition géographique s'étendant du Maroc au nord du Pays de Galles/Irlande ou sur P. turbinatus en Méditerranée.

La durée de vie est de l’ordre de 10 ans.

Cette espèce se rencontre très souvent en compagnie de Phorcus turbinatus avec qui elle partage la zone médiolittorale*. La très large distribution de ces deux espèces est similaire, avec des densités relativement élevées. A nuancer que P. turbinatus est plus souvent rencontré dans le médiolittoral des stations exposées alors que P. articulatus est principalement concentré dans l’infralittoral* des habitats calmes.

La solide coquille de la monodonte articulée limite le nombre de ses prédateurs mais la découverte de coquilles perforées montre que l’espèce subit l’action de chasseurs carnivores comme les crabes ou les oiseaux marins.

L’animal est comestible, mais proposé sur les marchés uniquement dans certaines régions (mer Ligure) où il est consommé frais ou utilisé sous forme d’appât. Dans ces cas d’utilisation, les coquilles sont récoltées à la main, par les pêcheurs à pied.

La monodonte articulée fait partie des escargots marins les plus abondants en Méditerranée. Elle est commune à très commune dans toutes les régions, mais un peu moins fréquente que la gibbule-toupie Phorcus turbinatus . Plusieurs campagnes de comptage ont été réalisées. Selon Boulajfene W. et Tlig-Zouari S., 2016, la densité maximale de P. articulatus en Tunisie peut atteindre jusqu’à 130 individus au m² en été, les pics d’abondance ayant été enregistrés en mai et en août. Les comptages algériens antérieurs s’avèrent un peu plus faibles. En France, les études publiées dans le Recueil des travaux de la Station marine d'Endoume à Marseille dans les années 1960 à 1970 indiquaient jusqu’à 250 individus /m².

Les monodontes peuplent en colonies plus ou moins denses les milieux rocheux faits de blocs ou de dalles, mais relativement abrités de la houle (milieu abrité ou moyennement battu). Elles apprécient également les enrochements du côté calme des digues. Elles occupent la zone de balancement des marées et, à marée basse, on les trouve collées sur les côtés du rocher ou alignées le long de fissures, souvent dans des flaques d’eau peu profondes. Elles se tiennent alors immobiles, en groupe, souvent serrées les unes contre les autres et parfois mélangées avec des espèces ressemblantes et partageant le même biotope*.

Rappelons que l’identification des gastéropodes vaguement appelés « gibbules » n’est parfois pas évidente et cela même en suivant le descriptif donné dans les récits scientifiques. La morphologie de la coquille peut être très variable, les descriptions originales vagues et le matériel type est souvent manquant. Les études récentes ont permis de distinguer clairement parmi les « gibbules » deux groupes distincts : le genre Steromphala Gray, 1847 et le genre Phorcus Risso, 1826.

P. articulatus possède trois congénères endémiques méditerranéens morphologiquement similaires : P. turbinatus (Born, 1778), P. mutabilis (Philippi, 1851) et P. richardi (Payraudeau, 1826). La forme de la coquille de P. articulatus se caractérise par un rapport hauteur/diamètre spiralé plus élevé que chez ses congénères et l'ouverture est relativement petite pour les espèces de Phorcus. Les motifs et la forme de la coquille sont un caractère relativement fiable pour distinguer les différentes espèces, mais il est important de combiner les vues latérale et ventrale avec leurs informations sur l'orientation de l'ouverture et les caractéristiques de l'ombilic.

Les espèces de Phorcus semblent tolérer de fortes variations de conditions environnementales physico-chimiques. Elles peuvent supporter d'importantes fluctuations thermiques au cours de la journée et sont capables de survivre même avec de faibles niveaux d'oxygène. L'utilisation de ces espèces comme bioindicateurs de la contamination métallique à long terme suscite un intérêt croissant en raison de leur abondance, de leur grande longévité et de leur facilité d'échantillonnage. Elles deviennent donc des espèces sentinelles pour l’évaluation des impacts anthropiques* auxquels elles sont soumises et des bioindicateurs de l'état de santé des écosystèmes* côtiers.

Certaines études comme Donald et al., 2012 considèrent que le genre Phorcus est apparu il y a 40 à 20 millions d'années, mais qu’il a connu par la suite plusieurs divergences entre les sous-genres. Sous forme fossile, la monodonte articulée est connue en Méditerranée (Italie) depuis le Pléistocène (époque s'étendant de 2,5 millions d'années à 11 700 ans avant le présent).

Dans WoRMS on trouve en synonymie Trochocochlea blainvillei

Nous constatons un phénomène similaire pour les deux autres espèces du même genre décrites par Monterosato, 1888 dans son ouvrage « Molluschi del Porto di Palermo. Specie e varietà », à savoir : T. denudata et T. retusa. Après avoir vérifié dans le récit d’origine, ces espèces décrites en p. 180 ne semblent pas correspondre à P. articulatus, d’autant plus que juste avant, en p. 179 nous trouvons la description de T. articulata comme d’une espèce différente.

Monodonte est directement traduit de l’ancien nom de genre Monodonta. Il s’agit d’un nom provenant du grec [mono] = seul, unique, et du nom grec [odonto] = dent, faisant référence au tubercule* noduleux présent à l’extrémité de la columelle*.

L’adjectif articulée est une traduction directe de l’adjectif latin articulata, faisant référence aux motifs caractéristiques sur la coquille, constitués de lignes alternant les tronçons en blanc et rouge.

Phorcus, de grec ancien [Phórkos] qui veut dire « le Monstrueux », est un personnage mythologique, fils de la mer et de la terre. Il s’agit du nom de genre donné par Risso en 1826.

Le nom de genre historique Osilinus vient en synonymie de Phorcus. Osilinus (Philippi, 1847) est la déformation de Oxylus (ou Oxylos), également un personnage mythologique grec, roi d’Elide. Le nom scientifique Osilinus articulatus est encore souvent employé dans la littérature naturaliste. Notons que sur certains sites, ce nom est considéré comme valide.

L’adjectif articulatus est associé au nom latin [articulus] = articulation et signifie articulé. Chez les animaux ou les plantes, il est utilisé en référence aux membres ou tiges formés d'articles. Dans le cas de notre monodonte, il fait référence aux bandes interrompues, colorées rouge / blanc qui traversent la coquille.

Numéro d'entrée WoRMS : 689174

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Gastropoda | Gastéropodes | Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité des tentacules. |

| Sous-classe | Vetigastropoda | Vétigastropodes | Coquille de forme très variable, la plupart des espèces possèdent un opercule. La tête possède une seule paire de tentacules céphaliques et le mufle porte la bouche. Des tentacules épipodiaux* (à rôle sensoriel) sont présents sur les côtés du corps. |

| Ordre | Trochida | Trochida | |

| Famille | Trochidae | Trochidés | Coquille de 3 à 130 mm, très variable, colorée ou avec des bandes sombres, quelques tours seulement. Intérieur de la coquille nacré. Opercule corné, circulaire multispiré. 3 ou plus paires de tentacules épipodiaux le long du pied. |

| Sous-famille | Cantharidinae | Cantharidinés | |

| Genre | Phorcus | ||

| Espèce | articulatus |

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Grosses monodontes articulées sur le littoral

Commun sur les côtes de la Méditerranée, ce gros escargot marin a un dessin délicat et assez variable.

Mare Piccolo, Tarente, Pouilles, Italie

29/09/2024

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Colonie dense

Il arrive d’observer les monodontes articulées en colonie serrée, où elles sont collées les unes aux autres.

Ile du Gaou, Six-Fours-les-Plages (83)

16/11/2022

A faible profondeur

L’espèce habite des côtes rocheuses méditerranéennes de tous types. Les petites criques abritées de la presqu’île de Giens sont formées de schistes (roches métamorphiques), et remplies de macrophytes. Elles constituent le biotope préféré des monodontes.

Presqu’île de Giens, Hyères (83), 30 cm

01/06/2025

Sur le rocher

A marée basse, les monodontes articulées peuvent être observées collées sur les côtés du rocher, souvent en compagnie des gibbules toupie Phorcus turbinatus (les 2 escargots à droite sur photo).

Plage Lou Plantié, presqu’île de Giens, Hyères (83)

29/05/2025

Opercule

Quand l’animal se retire à l’intérieur de sa coquille, l’ouverture est fermée par un opercule corné circulaire. Avec une bonne luminosité on peut observer les spires concentriques de l’opercule. On parle d’un opercule multispiré.

Plage Lou Plantié, presqu’île de Giens, Hyères (83)

29/05/2025

Manteau

Le corps de Phorcus articulatus peut être observé lorsque l’animal se retourne. On découvre alors des couleurs et des motifs caractéristiques comme la bordure orangée fine du pied, les taches en gris foncé sur le fond gris-vert du manteau ou des extrémités jaune ou vert clair presque fluo : pédoncules oculaires, lobes céphaliques, ceinture crénelée périphérique ou le bord de la bouche.

Plage Lou Plantié, presqu’île de Giens, Hyères (83)

30/05/2025

Tête de monstre

Ces 2 spécimens distincts ont été photographiés en train de retourner leurs coquilles posées à l’envers. Le nom du genre Phorcus, de grec ancien [Phórkos], désigne « le Monstrueux », un personnage mythologique. Les couleurs rose, violet, gris et jaune vert clair presque fluo de la tête contrastent fortement avec les petits yeux sur pédoncules anguleux et le trait sous la bouche en noir. On observe les deux tentacules céphaliques annelés qui sont rabaissés et font penser à de longues moustaches. Les trois paires de tentacules épipodiaux plus fins sont également visibles sur les côtés.

Plage Lou Plantié, presqu’île de Giens, Hyères (83)

30/05/2025

En avançant

Cette monodonte articulée a été observée en avançant dans une flaque d’eau peu profonde dans l’enrochement de la digue. La bouche et les extrémités de la tête en jaune, ainsi que les yeux sur les côtés et les tentacules sensoriels annelés sont bien visibles.

Plage du Prado Nord, Marseille (13)

19/10/2024

Covoiturage

Ces deux spécimens ont été photographiés en train de regagner la zone à l’ombre sous les grandes pierres. Le plus jeune profite de la place confortable sur la coquille de son voisin. On observe les tentacules sensoriels d’une belle couleur orange annelés de noir, exerçant des mouvements dans tous les sens pour explorer le terrain environnant.

Plage Mala Luka, Supetar, île de Brač (Croatie), 0,1 m

30/07/2025

Variété de couleur rare

Cet individu a été observé au lever du soleil sur une face verticale abritée d’un rocher. En l’absence des bandes articulées de rouge et blanc, les motifs en zigzags larges sur sa coquille rappellent la variété nigro et albo articulata de Requien ou var. flammoides de Nordsieck.

Supetar, île de Brač (Croatie)

03/08/2025

Motif typique mais variable

Le motif constitué de bandes articulées rouge et blanc avec zigzags fins violâtres dans les intervalles est typique pour l’espèce, mais peut être très différent d’une coquille à l’autre. Les bandes articulées peuvent être nombreuses et régulières ou non, mais également complétement absentes en ne laissant que quelques traces dans la hachure fine irrégulière (lignes flexueuses). Quant à la forme de la coquille, on observe une légère dépression des tours en dessous de la suture, bien visible sur les spires plus élevées.

Note : Les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

En épave sur les différentes plages de Marseille (13)

2023 - 2025

Clefs d’identification

Phorcus articulatus possède une coquille épaisse, renforcée de nacre. Sa couche est bien visible sur les coquilles en épave. Le motif hachuré en zigzags fins est une caractéristique sûre pour cette espèce méditerranéenne.

Note : Les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Plage de l’Huveaune, Marseille (13), en laisse de mer

2025

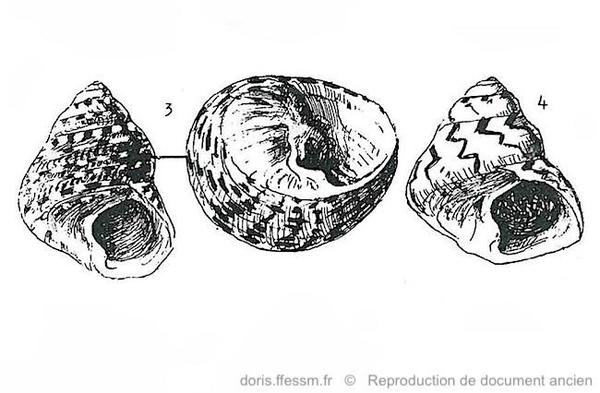

Osilinus articulatus

Vues de profil et de dessous de Osilinus articulatus (syn. de Phorcus articulatus). Le dessin n°3 représente un spécimen typique espagnol (Ibiza), n°4 présente la variété flammoides observée en Grèce, caractérisée par des flammules rouges ou violettes en zigzag.

Dessin de Fritz Nordsieck dans « Il genere Osilinus Philippi, 1847 nei mari europei »

Reproduction de documents anciens

1974

Reproduction ancienne

L’auteur décrit : « Le pied est épais et peut s’étaler assez largement, il est d’un gris foncé en dessous. Le bord qui forme la circonférence présente une zone très étroite de jaune fauve. Toute la surface supérieure est rugueuse d’un vert clair. Les tentacules sont ciliés et annelés de brun noirâtre ». Ce dessin montre bien le bord crénelé du repli du manteau et notamment entre la tête et le premier tentacule latéral.

Fig. 2, planche 1 dans "Description de quelques animaux de la famille des trochidés des côtes d'Algérie" par G.P. Deshayes

Reproduction de documents anciens

1870

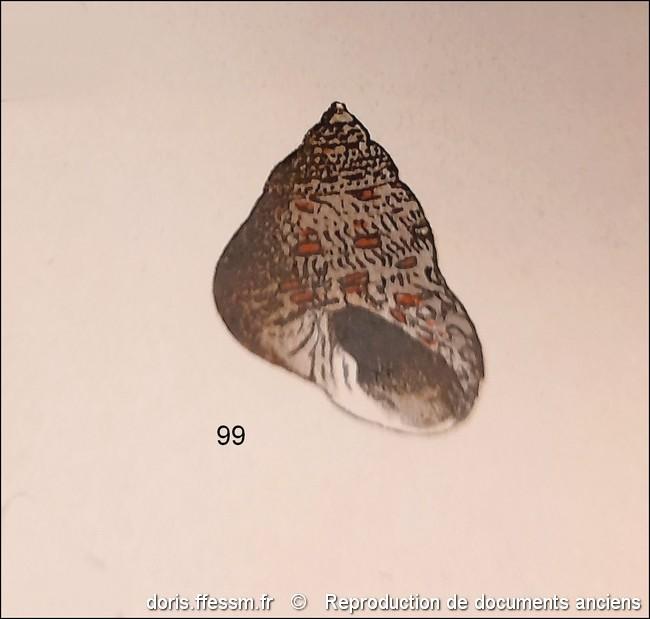

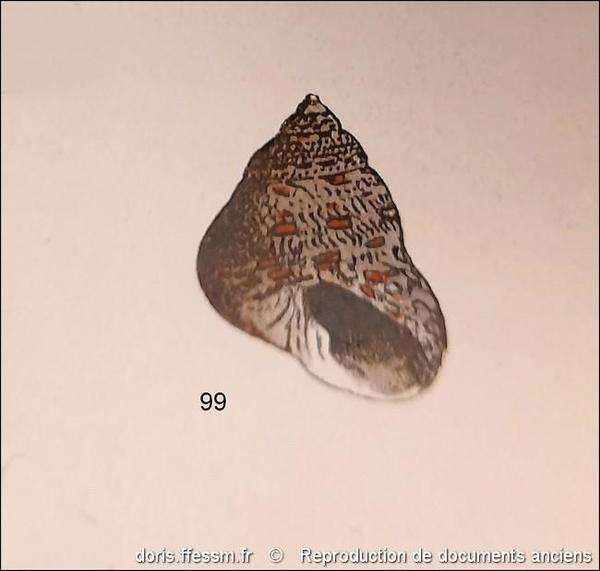

Dessin colorisé par A. D'Apreval

Les tours sont ornés d’une ou plusieurs bandes articulées de blanc et de rouge de largeur variable et souvent inégale.

Fig. 99, planche 26 dans "Atlas de poche des coquilles des côtes de France" par Ph. Dautzenberg

Reproduction de documents anciens

1913

Rédacteur principal : Miroslava MATEJCEKOVA

Vérificateur : Philippe LE GRANCHÉ

Responsable régional : Frédéric ANDRÉ

Responsable régional : Philippe LE GRANCHÉ

Affenzeller S., Haar N., Steiner G., 2017, Revision of the genus complex Gibbula: an integrative approach to delineating the Eastern Mediterranean genera Gibbula Risso, 1826, Steromphala Gray, 1847, and Phorcus Risso, 1826 using DNA-barcoding and geometric morphometrics (Vetigastropoda, Trochoidea), Organisms Diversity & Evolution, 17, 789–812, DOI : 10.1007/s13127-017-0343-5

Boulajfene W., Catsiki V.-A., Tlig-Zouari S., 2024, Morphological, chemical and growth patterns characterization in shell of Phorcus species along the northeastern coasts of Tunisia, Marine and Fishery Sciences, 37 (4), 16p., DOI: 10.47193/mafis.3742024010702

Boulajfene W., Tlig-Zouari S., 2016, Shell morphological comparison of two species of Phorcus genus (Risso, 1826) along the rocky coast of Tunisia, Cahiers de Biologie Marine, 57 (3), 261-270.

Boulajfene W., Tlig-Zouari S., 2024, Frequency histograms, condition parameters and size-depending metal accumulation in two species belonging to Phorcus genus, INSTM Bulletin: Marine and Freshwater Sciences, 49, 44-60.

Cheour M. K., Cherif M., Ben Messaoud R., Aloui-Béjaoui N., Afli A., 2014, Evaluation et cartographie du stock du gastéropode trochidé Phorcus articulatus (Lamarck, 1822) le long du littoral des îles Kerkennah (Golfe de Gabès, Tunisie), Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Salammbô, 41, 37-49.

Dautzenberg P., 1895, Campagne de la Melita, 1892: Mollusques recueillis sur les côtes de la Tunisie et de l'Algérie, Mémoires de la Société Zoologique de France, 8, 363-373.

Deshayes G.B., 1870, Description de quelques animaux de la famille des trochidés des côtes d'Algérie, Annales de malacologie, G. Servain, Bouchard-Huzard, Paris, 1, 4-19.

Donald K., Preston J., Williams S. T., Reid D., Winter D., Alvarez R., Buge B., Hawkins S., Templado J., Spencer H., 2012, Phylogenetic relationship elucidate colonization patterns in the intertidal grazers Osilinus Philippi, 1847 and Phorcus Risso, 1826 (Gastropoda: Trochidae) in the northeastern Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, Molecular Phylogenetics and Evolution, 62 (1), 35-45, DOI: 10.1016/j.ympev.2011.09.002

Gofas S., Herbert D. G., 1998, Case 3055. Osilinus Philippi, 1847 And Austrocochlea Fischer, 1885 (Mollusca, Gastropoda): proposed conservation by the designation of Trochus turbinatusBorn, 1778 as the type species of Osilinus, The Bulletin of Zoological Nomenclature, 55 (1), 9-13.

Gofas S., Jabaud A., 1997, The relationship of the mediterranean trochid gastropods Monodonta mutabilis (Philippi, 1846) and Gibbula Richardi (Payraudeau, 1826), Journal of Molluscan Studies, 63, 57-64, DOI: 10.1093/mollus/63.1.57

Kiener L. C., Fischer P., 1880, Spécies Général et iconographie des coquilles vivantes comprenant la Collection du Muséun d’Histoire naturelle de Paris, la collection Lamarck, celle du prince Masséna (appartenant maintenant à M. B. Delessert) et les découvertes récentes des voyageurs, Genres Calcar, Trochus, Xenophora, Tectarius et Risella, Vol. XII, J.-B. Baillière et fils, Paris, 480p. + 120 pls.

Locard A., Caziot E., 1901, Les coquilles marines des côtes de Corse (fin), Annales de la Société linnéenne de Lyon, 47, 159-291.

Locard A., 1903, Coquilles des mers d’Europe, Turbinidae, Annales de la Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon, Ser. 8, 1, 66p.

Monterosato T. A. di, 1888-1889, Molluschi del Porto di Palermo. Specie e varietà, Bullettino della Società Malacologica Italiana, 13(11–13), 161–180.

Monterosato T. A. di, 1917, Molluschi viventi e quaternari raccolti lungo le coste della Tripolitania dall'ing. Camillo Crema, Bollettino Zoologico Italiano, Ser. 3, 4, 1-28, pl. 1

Nordsieck F., 1974, Il genere Osilinus Philippi, 1847 nei mari europei, La Conchiglia, 9-10 (67-68), 21-23.

Öztürk B., Doğan A., Bitlis-Bakir B., Salman A., 2014, Marine molluscs of the Turkish coasts: an updates checklist, Turkish Journal of Zoology, 38, 832-879.

Pallary P., 1900, Coquilles marines du littoral du département d'Oran, Journal de Conchyliologie, 48 (3), 211-422.

Pallary P., 1902, Liste des mollusques testacés de la baie de Tanger, Journal de Conchyliologie, 50, 1-39 + pl. 1.

Pallary P., 1938, Les Mollusques marins de la Syrie, Journal de Conchyliologie, 82 (1), 5-58 + pls 1-2.

Richards G. W., 1983, Molluscan zonation on rocky shores in Malta, Journal of Conchology, 31 (4), 207-224.

Récluz C. A., 1843, Catalogue descriptif de plusieurs nouvelles espèces de coquilles de France suivi d'observations sur quelques autres, Revue zoologique, par la Société Cuvierienne. 6, 5-12, 104-112, 228-238, 257-261.

Sousa R. J. S., Delgado J., Gonzalez J. A., Freitas M., Henriques P., 2018, Marine Snails of the Genus Phorcus: Biology and Ecology of Sentinel Species for Human Impacts on the Rocky Shores,Biological Resources of Water, InTech, 141-167, DOI: 10.5772/intechopen.71614

Wright L. S., 2023, Predation governs the eulittoral distribution of a ubiquitous Mediterranean Gastropod, Hydrobiologia, 850, 1543-1555, DOI: 10.1007/s10750-023-05143-4

Zaabar W., Zakhama-Sraieb R., Charfi-Cheikhrouha F., Achouri M. S., 2017, Composition of a molluscan assemblage associated with macrophytes in Menzel Jemil (Bizerte lagoon, SW Mediterranean Sea), African Journal of Ecology, 1-11, DOI: 10.1111/aje.12490

La page de Phorcus articulatus sur le site de référence de DORIS pour les mollusques : MolluscaBase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.