Coquille allongée en forme de défense d'éléphant légèrement courbe

Coquille translucide très lisse et très brillante, de 35 mm de longueur maximale

Coquille de couleur blanche à rougeâtre

Coquille ouverte aux 2 extrémités, la plus large correspondant à la tête et au pied

Reddish tusk (GB), Kahnfüsser, Grabfüsser, Elefantenzahn (trois noms généraux) (D)

Dentalium rubescens Deshayes, 1826

Episiphon rubescens (Deshayes, 1826)

Pseudantails rubescens (Deshayes, 1826)

Dentalium

splendens O. G. Costa, 1830

Dentalium siculum Pilsbry

& Sharp, 1897

Méditerranée, Atlantique Est tropical

Zones DORIS : ○ [Méditerranée française]Cette espèce est présente en Méditerranée et sur les côtes de l'Atlantique Est du Portugal au Gabon.

Le dentale rougeâtre vit dans le sable et le sable vaseux (les biocénoses* des fonds meubles instables) de l'infralittoral* et du circalittoral* jusqu'à 75 m de profondeur.

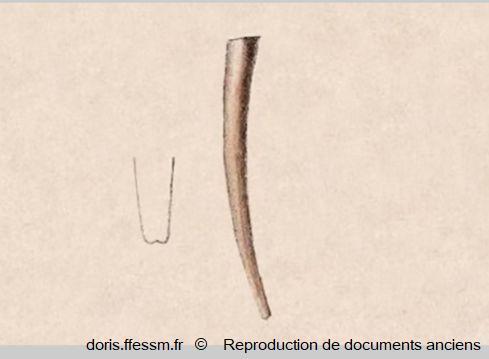

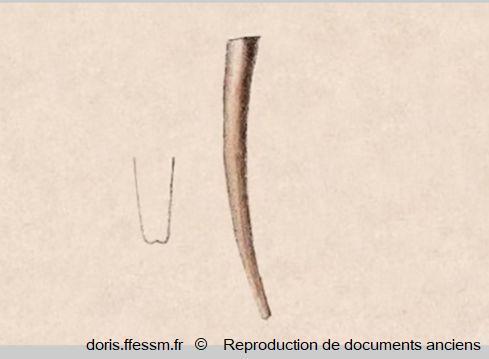

La coquille en forme de défense d’éléphant est très légèrement courbe et ouverte aux deux extrémités. L’ouverture antérieure circulaire est la plus large, l’ouverture postérieure la plus étroite.

La longueur de la coquille varie selon les exemplaires de 5 à 35 mm.

La coquille translucide est de couleur blanche à rougeâtre, très lisse et très brillante.

Les jeunes individus portent sur la face ventrale une incision profonde près de l’extrémité la plus mince. Cette incision est rarement présente chez les adultes.

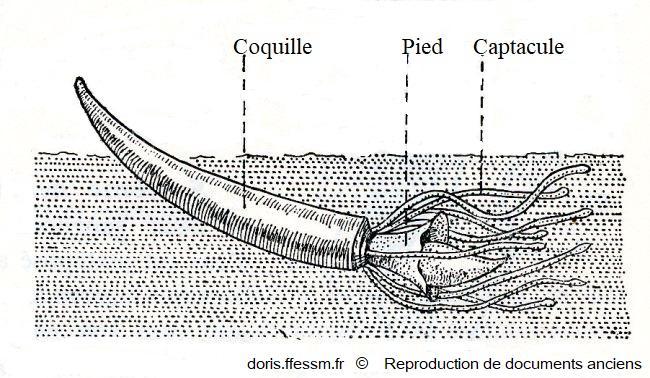

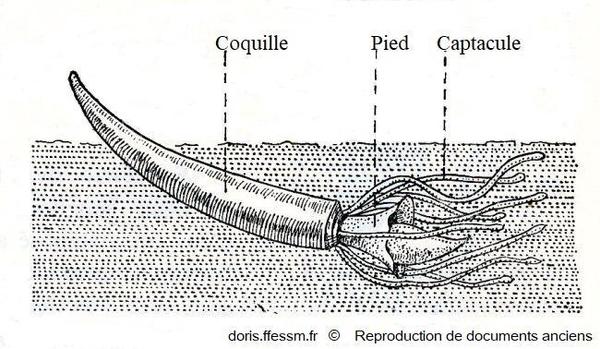

Dans l'ouverture antérieure, la plus large, l’animal possède un proboscis* à l’extrémité duquel se trouve la bouche. A côté de cette bouche, s’étend un pied conique fouisseur ainsi que 2 touffes de nombreux et fins tentacules filiformes très extensibles, aux extrémités en forme de massue : les captacules*.

Antalis agilis (M. Sars, 1872) : coquille mince et lisse de 3 à 6 cm avec des stries longitudinales à peine visibles près de l'apex*. Généralement de couleur blanc sale. A. agilis est présente de 55 m à 1250 m de profondeur, de la Norvège à la Méditerranée et aux Açores.

Antalis dentalis (Linnaeus,1758) : la coquille

translucide, de 0.5 à 3 cm de longueur est modérément incurvée et présente des

stries fines longitudinales bien nettes sur l'ensemble de la coquille. Ces

stries sont au nombre de 10 près de l'apex et de 20 près de l'ouverture. Cette

espèce est présente du sud du Portugal à la Méditerranée dans des fonds vaseux et

sableux, de 1 à 164 m de profondeur.

Antalis entalis (Linnaeus, 1758) : la

coquille solide et épaisse mesure de 2,5 à 5 cm de longueur, avec des stries

longitudinales très fines, à peine visibles, près de l'apex qui présente une

encoche en forme de V. Elle possède une ouverture ovale, des stries obliques.

Cette espèce atlantique (de l’Islande et de la Norvège jusqu’au Portugal) n’est

pas présente en Méditerranée. Elle vit entre 6 et 3200 m de profondeur sur des

fonds de sable, de vase et de graviers.

Antalis inaequicostata(Dautzenberg, 1891) : la coquille mesure 3 à 6 cm de longueur,

avec 9 à 12 côtes longitudinales bien marquées sur toute la longueur de la

coquille. La coloration est plus ou moins rouge orangé. Sur l'extrémité la plus

fine, il y a un petit tube prolongeant la coquille. Cette espèce est présente

en Méditerranée.

Antalis novemcostata (Lamarck, 1818) : 25-45

mm, La coquille mesure 2,5 à 4,5 cm de longueur. Elle est terne, de couleur

blanc crème, et présente environ 9 stries longitudinales épaisses. Elle peut

avoir un apex légèrement rosé. Cette espèce est présente en Atlantique, du golfe

de Gascogne à l’Afrique de l’Ouest, sur des fonds vaseux du médiolittoral* et

de l’infralittoral*. La confusion est possible avec Antalis inaequicostata mais

les signalements méditerranéens de A. novemcostata doivent donc être

rapportés à cette espèce.

Antalis panorma (Chenu,1843) : la coquille, de

3,5 à 7 cm de longueur, est très mince et présente 11 à 14 stries nettes près

de l'apex. Ces stries se multiplient jusqu'à 20 et deviennent fines près de

l'ouverture. La coloration est blanc sale. Cette espèce est présente du golfe

de Gascogne au Sénégal, en Afrique de l’Ouest et en Méditerranée sur des fonds

vaseux et sableux, entre 80 et 357 m de profondeur.

Antalis rossati (Caprotti, 1966) : la

coquille translucide, de 2,5 à 5 cm de longueur, porte 10 ou 11 stries près de

l'apex et elle est lisse près de l'ouverture. La coquille est blanc sale avec

souvent une couleur rose dans la région centrale. Elle est présente en

Méditerranée orientale.

Antalis vulgaris (da Costa, 1778) : la coquille blanche et opaque, de 3 à 6 cm de longueur maximum est légèrement incurvée. l'extrémité la plus fine est striée longitudinalement et colorée de brun. Elle est présente de la mer du Nord à la Méditerranée occidentale.

Ditrupa arietina (O.

F. Müller, 1776), le faux dentale ou pointe d'alène : ce n'est pas un mollusque

mais un ver annélide polychète également présent sur le sable et muni d'un tube

calcifié conique mais dont la grande ouverture se rétrécit légèrement.

Ce mollusque fouisseur est un microcarnivore. Il se déplace au moyen de son pied conique musculeux. Les captacules*, les fins tentacules filamenteux très extensibles, sont disposés en deux bouquets autour de la tête. Leurs extrémités sont fortement ciliées et portent des cellules tactiles et chimiosensitives.

Lors de la quête de nourriture, les captacules sont étirés et pénètrent profondément dans les interstices remplis d’eau qui se trouvent entre les particules du substrat* meuble. Dans ce milieu, la faune interstitielle est très riche en organismes minuscules. Les proies sont des foraminifères, des diatomées*, d’autres organismes unicellulaires et des bivalves juvéniles. Ces proies sont capturées à l’aide de glandes adhésives et amenées à la bouche par les captacules. Un courant, dû aux mouvements des cils, propulse la nourriture vers la bouche. La radula*, à cinq rangées de dents, sert à écraser la nourriture.

Les captacules sont régulièrement remplacés.

Lorsque l’endroit a été complètement exploité, l’animal se déplace vers un autre lieu.

Les Scaphopodes sont gonochoriques* (les sexes sont séparés). Les

gamètes* mâles sont libérés dans l’eau par l'ouverture postérieure et la fécondation externe a lieu probablement dans la cavité du manteau* de la femelle.

Les œufs, enveloppés de mucus, sont expulsés également par l'ouverture postérieure. A l'éclosion, les œufs

libèrent des larves* trochophores* lecithotrophiques* nageuses qui se

transformeront en larves véligères* avec une coquille. Elles se métamorphoseront* en 5 à 6 jours et rejoindront le fond.

Les dentales peuvent être parasités par des protozoaires (animaux unicellulaires) et des trématodes (vers plats parasites).

Les coquilles vides sont utilisées comme habitat par des bernard-l’ermite, des annélides polychètes et des sipunculiens.

Les scaphopodes présentent de nombreux organismes ecto- et endosymbiotes*.

L’animal vit dans du sédiment meuble (sable ou sable vaseux), enterré en position oblique. L’extrémité postérieure de la coquille dépasse seule hors du substrat*. Le pied conique et fouisseur et les captacules sortent par l'orifice antérieur. Ce dernier est plus large et tourné vers le bas dans le sable.

Les dentales ne possèdent pas de branchies, les échanges respiratoires s’effectuent par toute la surface ciliée interne du manteau* et par les captacules*. L’eau est aspirée par des mouvements ciliaires de l’orifice postérieur du manteau et est rejetée par la même voie avec les excrétions des reins et de l’intestin.

Les dentales, bien que cachés dans le sédiment, sont la proie de poissons de fond, d’annélides polychètes, de mollusques gastéropodes (surtout les espèces perceuses comme les natices et Scaphander lignarius), d’étoiles de mer.

Les dentales semblent vivre plusieurs années.

Dans la littérature, la classe des Scaphopodes peut être également appelée Solénoconques.

Des coquilles de dentales ont été trouvées sur des sites préhistoriques du Magdalénien (environ – 15 000 ans). Elles ont pu servir comme éléments de parures (colliers par exemple).

Des dentales ont également servi de monnaies dans des populations d’Amérique du Nord.

Le nom de dentale est dû au fait qu’autrefois, on pensait que ces coquilles trouvées sur la plage étaient des dents de poissons.

Dentale rougeâtre : allusion à la couleur fréquente de la coquille de cette espèce.

Fustiaria : du latin [fustis] = bâton, et le suffixe latin [-aria] = comme. Ce nom de genre a été donné en 1868 par le zoologiste et paléontologiste tchèque Ferdinand Stoliczka (1838-1874) qui a travaillé en Inde.

rubescens : participe présent du verbe latin [rubesco] = rougir donc rougeâtre.

Numéro d'entrée WoRMS : 139999

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Scaphopoda | Scaphopodes | Coquille en forme de tube conique ouvert aux deux bouts. Présence de captacules. Ce sont les dentales, ou solénoconques. |

| Ordre | Dentaliida | Dentaliides | Coquille en forme de défense d'éléphant. L'ouverture antérieure a le plus grand diamètre. |

| Famille | Fustiariidae | Fustiariidés | |

| Genre | Fustiaria | ||

| Espèce | rubescens |

Autres Mollusques (chitons, dentales, solénogastres,...)

Autres Mollusques (chitons, dentales, solénogastres,...)

Dentale rougeâtre

L’animal est contracté dans sa coquille légèrement courbe, lisse et brillante.

Marseillan-Plage (34) 3 m

25/06/2022

Autres Mollusques (chitons, dentales, solénogastres,...)

Autres Mollusques (chitons, dentales, solénogastres,...)

Dentale rougeâtre

Le

pied est sorti et tourné vers la gauche. La coquille est vue de dessus, de ce

fait on ne voit pas la courbure

Marseillan-Plage (34) 3 m

25/06/2022

Dentale rougeâtre

Le

pied conique s’allonge. On ne distingue pas les captacules

Marseillan-Plage (34) 3 m

25/06/2022

Dentale rougeâtre

Le

pied conique est en extension.

Marseillan-Plage (34) 3 m

26/06/2022

En position naturelle, planté dans le sable

Plage Saint Gervais, Fos-sur-Mer (13), 2 m, de nuit

15/10/2022

Dentale en position naturelle dans le sable

Seule l'extrémité postérieure est hors du sédiment.

Dessin d'après von Martens, in Précis de zoologie tome 1, Grassé, Poisson, Tuzet, 1970, page 407, figure 383

Reproduction de documents anciens

1970

Dessin

Coquille de dentale rougeâtre avec à gauche l'extrémité postérieure d'un jeune individu avec la petite incision.

Dessin de Deshayes G.P., 1825, planche 16, figures 23 et 24

Reproduction de documents anciens

1825

Dentale sorti du sable

Plage Saint Gervais, Fos-sur-Mer (13), 2 m, de nuit

15/10/2022

Rédacteur principal : Yves MÜLLER

Vérificateur : Philippe LE GRANCHÉ

Responsable régional : Yves MÜLLER

Deshayes G. P., 1826, Anatomie et monographie du genre Dentale, Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Paris, (2), 2(2), 321-378, 4 planches.,

Jones A.M., Baxter J.M., 1987, MOLLUSCS : CAUDOFOVEATA, SOLENOGASTRES, POLYPLACOPHORA, AND SCAPHOPODA, Synopses of the British Fauna, N°37, Linnean Society 123 p.

Kine O. dir. ,1983, Diseases of marine animals volume II Bivalvia to Scaphopoda, Biologische Anstalt Helgoland, 467-1038.

Reynolds P.D., 2002, The Scaphopoda, Advances in marine Biology, 42, 137-236.

Stoliczka F., 1867-1868, The Gastropoda [in] T. Oldham, Cretaceous Fauna of Southern India, Volume 2, Paleontologia Indica, being figures and descriptions of the organic remains procured during the progress of the Geological Survey of India, Memoirs of the Geological Survey of India (Calcutta), p. 497.

La page sur Fustiaria rubescens dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.