Petite anémone de 0,5 à 3 centimètres

Vit dans les herbiers à faible profondeur

Forme contractée en petit amas globuleux

Base du pied couverte de vésicules

Forme déployée avec de longs tentacules fins

Anémone des herbiers, anémone naine verruqueuse des Antilles, anémone d'herbier à pustules

Urticina globulifera Duchassaing, 1850

Viatrix globulifera (Duchassaing, 1850)

Le nom de Bunodeopsis antilliensis Duerden, 1897, selon les auteurs, est considéré soit comme synonyme soit comme une espèce distincte (voir § Espèces ressemblantes).

Atlantique tropical Ouest

Zones DORIS : ● CaraïbesElle est signalée en Floride, aux Bahamas, dans les grandes et petites Antilles (Jamaïque, St Thomas, Guadeloupe, Curaçao), jusqu'aux Bermudes (au nord) et aux côtes de Colombie (au sud).

L'anémone voyageuse vit à faible profondeur dans les herbiers de Thalassia ou de Syringodium.

Cette petite anémone assez commune dans les herbiers mesure entre 0,5 et 3 centimètres de diamètre à la base de la colonne. Son aspect varie beaucoup selon qu'elle est rétractée ou déployée :

- sous une bonne intensité lumineuse, elle se présente en majorité sous sa forme contractée. Elle ressemble alors à un petit amas globuleux rappelant des œufs sur le plat ou plutôt des œufs brouillés. La colonne aplatie est couverte de vésicules ou pustules de forme et de taille irrégulières, parfois tachetées ou tigrées. Ces vésicules peuvent être en forme de sphère, collées au pied ou pédonculées, simples ou à plusieurs lobes. Ce qu'on voit du pied sous les vésicules est de couleur brun clair ou blanc bleuâtre, avec souvent de fines lignes striées de couleur foncée.

- déployée : de nuit ou à l'ombre, la colonne s'allonge et prend une forme conique. La partie terminale portant la bouche, dénuée de vésicules, se dégage du pied et les tentacules s'étirent dans le courant, jusqu'à 4 ou 5 centimètres. Les vésicules s'affaissent ou se dégonflent en prenant l'aspect de simples verrues. Les tentacules sont fins, rétractiles, au nombre variant de 18 à 24, ou jusqu'à 36 répartis en deux ou trois cycles. Ils sont translucides, jaunâtres avec de petites granulations qui sont des batteries de cellules urticantes. Ils peuvent se détacher facilement au contact.

Cependant, à toute heure on peut trouver au même endroit des anémones à tous les stades de déploiement.

L'anémone Bunodeopsis antilliensis Duerden, 1897 est parfois considérée comme une espèce différente, qui se distinguerait de V. globulifera par ses vésicules beaucoup plus grosses, alors que Bunodeopsis globulifera n'aurait que de petits boutons alignés sur le pied, comme des granulations.

Il s'agit peut-être de caractères qui s'expriment différemment selon l'habitat : les anémones identifiées comme Bunodeopsis antilliensis vivent à très faible profondeur (moins de 30 cm).

Etant donné les importants changements de morphologie d'un même individu selon les circonstances, et en l'absence d'étude systématique, il est impossible de conclure à ce jour. Les photos illustrant cette fiche doivent être considérées comme "potentiellement Bunodeopsis antilliensis".

Bunodeopsis pelagica, autre espèce décrite des herbiers flottants de sargasse (Sargassum natans), se rencontre parfois en grand nombre sur les herbiers enracinés. Elle se distingue facilement de Bunodeopsis globulifera par ses pustules peu développées et surtout un liséré bleu-violet autour de la bouche.

De jour, les tentacules sont rétractés à l'intérieur de la cavité gastrique et les vésicules du pied se gonflent, exposant à la lumière les zooxanthelles contenues à l'intérieur. Ces symbiontes* apportent à l'anémone une partie de ses ressources nutritives par le biais de la photosynthèse*.

De nuit ou par faible luminosité, les tentacules se déploient et s'allongent, permettant la capture de petites proies du zooplancton telles que des vers polychètes, mollusques, urochordés...

Cette espèce est capable de se multiplier intensivement par détachement de petits fragments de la base ou de la périphérie du pied.

On sait très peu de choses sur le mode de reproduction sexuée, si ce n'est qu'il existe. Duerden indique avoir trouvé un spécimen bourré d'œufs au point de distendre la cavité mésentérique.

Comme beaucoup d'anémones de faible profondeur, cette anémone établit une relation symbiotique avec des zooxanthelles présentes dans son endoderme.

Des crevettes peuvent à l'occasion s'associer, de façon non obligatoire, avec une anémone.

Un petit Eolidien ressemblant beaucoup à Spurilla neapolitana, mais plus pâle et pourvu de tubercules caractéristiques sur les rhinophores, fréquente le même biotope d'herbiers marins et se nourrit des anémones dont il récupère les zooxanthelles pour son propre compte.

En Californie, les herbiers de zostères sont périodiquement envahis de Bunodeopsis sp. Elles se multiplient en telles quantités pendant l'été que leur poids fait s'effondrer les feuilles sur le fond, où elles finissent par se décolorer et s'effilocher par manque de lumière.

Contrairement à d'autres espèces qui vivent solidement fixées par la base sur un substrat dur, l'anémone d'herbier se déplace très facilement de feuille en feuille, en rampant sur son pied et à l'aide de ses tentacules. Elle est également capable de se détacher totalement de son support et de se laisser dériver au gré du courant : elle prend alors une position caractéristique "la tête en bas", les tentacules pendants, prêts à prendre appui sur une autre feuille. Elle peut aussi ramper à l'envers sous la surface, le pied collé au plafond.

Rebecca Day (1994) précise que pour conserver au labo les spécimens qu'elle étudiait, elle a dû couvrir leur aquarium d'un grillage fin pour éviter les évasions.

Très urticante.

Une grande confusion règne dans l'inventaire et l'identification des petites anémones verruqueuses d'herbiers, pourtant si courantes aux Antilles.

Les premières descriptions (Duchassaing, 1850 à 1870) sont très succinctes et ne permettent pas d'y rapporter avec certitude les travaux plus récents.

Voyageuse (nom proposé par DORIS) : en souvenir du nom de genre Viatrix créé par Duchassaing. Il a l'avantage de rappeler les mœurs vagabondes de cette anémone.

Anémone naine verruqueuse des Antilles : idem, par symétrie avec sa cousine de Méditerranée.

Bunodeopsis : du grec [bunod-] = montueux (qui est coupé de montagnes, de collines) ; et [-opsis] = qui a l'aspect de.

globulifera : du latin [globulus] = petit globe, petite sphère ; et [-fer] = porter.

Viatrix, du latin [viatrix] = voyageuse : nom de genre créé par Duchassaing pour y rattacher cette espèce. En effet, il interprétait les verrues du pied comme des vésicules natatoires, ayant observé ses déplacements en aquarium :

"[cet animal] est complètement libre, et flotte avec une grande facilité à l'aide de ces vésicules ; mais avec la bouche en bas : souvent la partie postérieure du disque est en contact avec le niveau des eaux."

Numéro d'entrée WoRMS : 283507

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Cnidaria | Cnidaires | Organismes aquatiques (marins pour la plupart) libres ou fixés, carnivores, principalement à symétrie radiaire, caractérisés par des cellules urticantes : les cnidocytes. Deux morphologies principales : le polype et la méduse. La larve est une planula. |

| Classe | Anthozoa | Anthozoaires | Cnidaires exclusivement marins, solitaires ou coloniaux, uniquement sous la forme polype (jamais de phase méduse dans le cycle de vie). |

| Sous-classe | Hexacorallia | Hexacoralliaires | Anthozoaires coloniaux ou solitaires, tentacules lisses, polypes à symétrie d’ordre 6. |

| Ordre | Actiniaria | Actiniaires | Polypes solitaires souvent colorés, en général fixés à un substrat dur par un large disque pédieux. Organismes parfois mobiles. |

| Sous-ordre | Nynantheae Boloceroidaria | Nynanthées Bolocéroïdes | |

| Famille | Boloceroididae | Boloceroidés | Disque pédieux large. Tentacules longs, se détachant facilement. |

| Genre | Bunodeopsis | ||

| Espèce | globulifera |

Anémones de mer au sens large, cérianthes

Anémones de mer au sens large, cérianthes

Déployée

Voici l'anémone d'herbier, dans son herbier précisément.

Les Saintes (971), 5 m

07/2006

Anémones de mer au sens large, cérianthes

Anémones de mer au sens large, cérianthes

Forme contractée

La symétrie radiaire est bien visible.

La Kaye, Bouillante, Guadeloupe, de jour

27/04/2021

Forme contractée et allongée

Dans un herbier.

La Kaye, Bouillante, Guadeloupe, de jour

27/04/2021

Rétractée

La même, tous tentacules rentrés, ne laisse voir que son pied couvert de "cloques".

Les Saintes (971), 5 m

01/07/2006

En boule

Ce petit tas de bulles au sommet d'une éponge-tube jaune ? C'est toujours notre anémone, recroquevillée.

Trou rouge, Case Pilote (Martinique), 8 m

21/07/2007

Photo mystère...

Pas évident de reconnaître une anémone ici. La variété à grosses vésicules striées, vivant à faible profondeur, correspond selon certains auteurs à Bunodeopsis antilliensis.

Playa Sirena, Cayo Largo (Cuba), 2 m

28/04/2009

Tentacules

De fines granulations sont visibles en transparence sur les tentacules.

Playa Sirena, Cayo Largo (Cuba), 4 m

07/2006

Sur un éventail

L'anémone d'herbier se trouve principalement sur les plantes ou algues, et pour cause : elle partage les mêmes besoins en lumière pour le bon fonctionnement de ses zooxanthelles associées.

Playa Sirena, Cayo Largo (Cuba), 4 m

28/04/2009

Fleur à l'envers

Prête à se laisser porter un peu plus loin par le courant...

Playa Sirena, Cayo Largo (Cuba), 4 m

28/04/2009

La meilleure façon de manger

Sur la même fronde de Caulerpa, deux anémones à pustules en pleine démonstration de leurs talents :

- en haut, les tentacules transparents déployés sont prêts à attraper le zooplancton :

- en bas, tentacules rentrés, les vésicules à zooxanthelles gonflées à bloc captent le maximum de lumière.

Playa Sirena, Cayo Largo (Cuba), 2 m

28/04/2009

En famille ?

Les petits tas de verrues dispersés autour du pied de cette anémone d'herbier (ici sur une éponge du genre Ircinia), pourraient bien être le résultat d'une multiplication asexuée par lacération du pied.

Notez que les vésicules sont nettement pédonculées et parfois plurilobées, ce qui correspond très exactement au dessin de Bunodeopsis antilliensis par Duerden.

Les Saintes (971), 8 m

28/07/2006

Hôte

Une crevette Periclimenes attend patiemment la réouverture de son anémone.

Les Saintes (971), 5 m

07/2006

Partie antérieure

La tête, avec les deux rhinophores tuberculés. A la base de ceux-ci se trouve un point noir : la tache oculaire.

Marie Galante, archipel des Petites Antilles, Guadeloupe, 2 m

04/09/2016

Anémone ou limace ?

Quant à cette "chose" verruqueuse, photographe et rédacteur de la fiche ont été également incapables de déterminer ce que c'est ! Tout avis sera le bienvenu.

Fond Boucher, Martinique, 6 m

01/08/2007

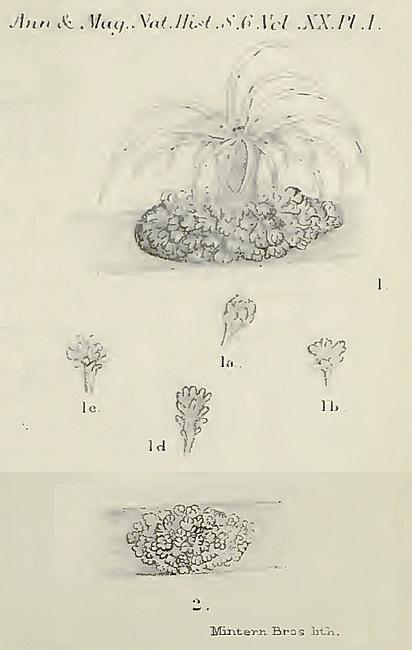

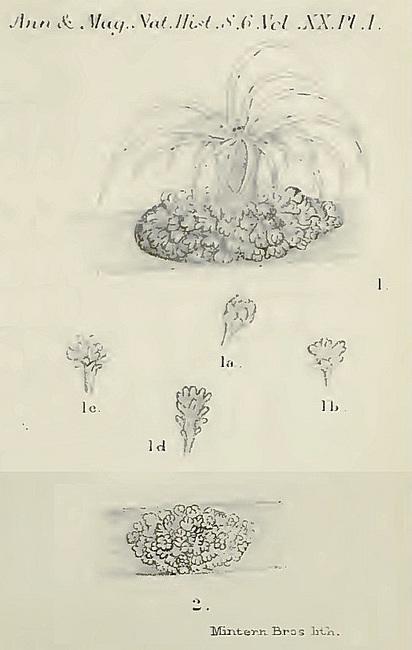

Première description complète

Cette planche, malheureusement très dégradée, est tirée de l'article de Duerden The actiniarian family Aliciidae, 1897. Elle montre les différents aspects de l'anémone d'herbier :

- en haut : forme étirée, la colonne est dépourvue de vésicules et les tentacules retombent gracieusement (selon les mots de l'auteur), autour de la bouche ;

- au milieu : plusieurs formes de vésicules (pédonculées, lobées...)

- en bas : forme rétractée.

L'auteur indique que le spécimen a été récolté sur une algue (non précisée).

Il ne semble exister aucune représentation plus récente de ces anémones.

Kingston Harbour, La Jamaïque, à faible profondeur

Reproduction de documents anciens

1897

Rédacteur principal : Anne PROUZET

Vérificateur : Frédéric ANDRÉ

Responsable régional : Anne PROUZET

Andres A., 1883, LE ATTINIE (MONOGRAFIA), ed. Coi Tipi der Salviucci , Roma, 460p (sous le nom de ...?...[species dubiae] globulifera).

Carlgren O., 1952, Actiniaria from North America, Arkiv für Zoologi vol. 3 (2), 373-390.

Day R.J., 1994, Algal Symbiosis in Bunodeopsis : Sea Anemones with “Auxiliary” Structures, Biological Bulletin, 186, 182-194.

Duchassaing de Fonbressin P, 1850, ANIMAUX RADIAIRES DES ANTILLES, Plon Frères, Paris, 33p (sous le nom de Urticina globulifera).

Duchassaing de Fonbressin P, Michelotti J, 1866, Supplément au Mémoire sur les Coralliaires des Antilles, Memorie Reale Accademia delle Scienze di Torino, 8 (2), 97-206 (sous le nom de Viatrix globulifera).

Duerden JE, 1897, The actiniarian family Aliciidae, Annals and Magazine of Natural History, 20 (6), 1-15 (sous le nom de Bunodeopsis antilliensis).

Verrill AE, 1900, Additions to the Anthozoa and Hydrozoa of the Bermudas,Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 10 (2), 551-572.

Williams S.L., 2007, Introduced species in seagrass ecosystems: Status and concerns, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350 (1-2), 89-110.

La page de Viatrix globulifera sur le site Hexacorallians of the World : Fautin, Daphne G. 2009. Hexacorallians of the World. http://geoportal.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.