Pelote gris clair de bras emmêlés de jour

Bras déployés en fractales formant un filet gris circulaire de nuit

Disque central étoilé et côtelé d'où partent dix bras mobiles très ramifiés

Extrémités plus ou moins enroulées

Tête de méduse

Gorgon's head, basket star (GB), Gorgonocefalo (I, E), Gorgonenhaupt (D), Medusahoofd (NL)

Euryale mediterraneus Risso, 1826

Astrospartus arborescens (L. Agassiz, 1839)

Euryale arborescens L. Agassiz, 1839

Gorgonocephalus arborescens (L. Agassiz, 1839)

Gorgonocephalus verrucosus Grube, 1840

Méditerranée occidentale et océan Atlantique oriental tempéré et chaud

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française]C’est, comme son nom l’indique, une espèce essentiellement méditerranéenne et particulièrement répandue dans le bassin occidental, jusqu’en mer Ionienne.

On compte une poignée d’observations vérifiées dans l’ouest du bassin oriental (quelques rares observations en Grèce et en Libye), et sa présence en Adriatique est à confirmer (une seule mention dans la littérature ancienne, Agassiz, 1839). Elle est signalée dans le sud de la Corse et en Sicile, mais pas en Sardaigne ni aux Baléares.

L’espèce est présente en Atlantique et notamment le long de la péninsule Ibérique, même si elle ne semble pas s’aventurer plus au nord que le Portugal. En revanche, elle descend jusqu’au Sénégal, et aurait même été observée jusque dans le golfe de Guinée (Côte d'Ivoire), voire en Angola (sur la seule foi de Cherbonnier, 1962 : signalement à confirmer). H. Zibrowius recommande toutefois la prudence concernant les signalements africains, surtout de l'hémisphère sud, qui pourraient relever d'une espèce distincte (aucun spécimen n'a fait l'objet d'une analyse taxonomique approfondie).

Elle semble absente des petits archipels atlantiques (Açores, Madère, Canaries, Cap Vert...).

Benthique*, sédentaire, épifaunale*, Astrospartus mediterraneus est une espèce mésophotique* qui vit de 30 mètres jusqu'à 240 voire 800 mètres de profondeur, avec une préférence pour la gamme 50-80 m. Elle apprécie particulièrement les tombants avec une courantologie importante. On la trouve généralement perchée (espèce “acrophile”) accrochée sur des éléments de coralligène, essentiellement des gorgones (principalement Paramuricea clavata, mais aussi Eunicella cavolini, Eunicella verrucosa, Leptogorgia sarmentosa) ou des coraux noirs (Antipathella subpinnata) ou parfois sur de grandes éponges (Sarcotragus foetidus, Aplysina cavernicola, Spongia lamella) et plus rarement sur des fonds sableux ou vaseux, ou à même le coralligène*. Si un support alternatif (éponge, structure, voire filet de pêche) permet de se percher plus loin qu’une gorgone, les gorgonocéphales semblent alors prioriser l’alternative. Quand son habitat lui convient, un individu peut y demeurer plusieurs années.

L’abondance de cette espèce semble corrélée à la densité de gorgones ainsi qu’à la disponibilité de l’eau en nutriments (on la trouvera davantage près des embouchures de fleuves et/ou dans les régions pluvieuses). Lorsque les conditions sont particulièrement favorables, la densité peut atteindre plusieurs spécimens par m².

A noter que les juvéniles de cette espèce peuvent être observables à partir de 20 mètres de profondeur. Également accrochés sur des éléments du coralligène, on les observera préférentiellement sur Eunicella cavolini et Leptogorgia sarmentosa.

Replié, Astrospartus mediterraneus apparaît comme un amas gris clair d'appendices filiformes emmêlés, dont les extrémités serpentiformes et griffues s'agrippent autour de leur support, généralement une gorgone (elles évoquent des vrilles de vigne). La taille de la pelote varie de 6 à 20 cm. On voit rarement cette espèce les bras totalement étendus (uniquement de nuit ou lorsque la lumière est faible), et alors le diamètre peut dépasser 80 cm. La couleur va du blanc pur au beige en passant par différentes teintes de crème et de gris, parfois même rosâtre ou jaunâtre. Certains individus sont colorés de taches vertes, dont l’origine n’est pas connue mais qui pourraient être dues à des algues. On voit aussi parfois des marques blanches, qui sont probablement des cicatrices (parfois de bycatch de pêche, de prise accessoire).

Déployé, généralement dans l'obscurité et perpendiculairement au courant, Astrospartus mediterraneus montre un disque central aplati et grossièrement pentagonal (diamètre de l'ordre de 5 à 8 cm chez les spécimens adultes), d’aspect finement granuleux, parcouru de dix épaisses côtes radiales grises, s’affinant vers le centre où elles se rejoignent. Chez certains spécimens (notamment immatures), les zones creusées du disque peuvent être tatouées de motifs radiaires gris sombre, mais le disque est le plus souvent monochrome chez les adultes. De ce disque partent dix bras mobiles qui se ramifient par dichotomie* pour former un élégant filet circulaire de dentelle animale grise ; le diamètre de l'animal déployé peut atteindre 80 cm. L'enroulement des extrémités des bras crée des boucles aux pointes fines dans cette structure, donnant l'aspect d'une chevelure vivante. Les bras sont eux aussi granuleux, relativement lisses sur la face dorsale mais discrètement annelés d’un gris plus clair (parfois juste un léger relief), aux niveaux où se trouvent, sur la face inférieure, les rangées de nombreux crochets qui servent à attraper la nourriture (à la base des bras, ce sont de simples papilles associées aux pores* tentaculaires, qui se transforment en crochets après quelques ramifications). Les côtés des bras sont parfois rehaussés par une bande sombre. Dépourvu d'yeux, Astrospartus mediterraneus est toutefois très sensible à la lumière et se « rembobine » rapidement à partir des extrémités s'il est éclairé : il convient donc ne pas l'éclairer violemment si on veut l'observer de manière respectueuse !

La face orale du disque (c’est-à-dire la face inférieure, le plus souvent accolée au support) est légèrement plus sombre (gris sombre parfois un peu rosâtre), avec les cinq ambulacres* distinctement clairs, formant un motif étoilé au centre duquel se trouve la bouche. Ces ambulacres sont ponctués d’un alignement central de gros pores soulignés de gris sombre (qui s’estompent à la première ramification), et de part et d’autre se trouvent les pores tentaculaires, qui se garnissent progressivement de crochets en s’éloignant de la bouche. Les dents et papilles* dentales sont nombreuses, isométriques* et en forme d’épines. La plaque madréporique* se trouve elle aussi sur la face orale, placée entre les plaques aborales et les plaques interradiales, et formant un petit triangle gris dans une des cinq zones sombres.

Pas de confusion possible avec un autre animal en Méditerranée.

D'autres gorgonocéphales existent ailleurs (la sous-famille Gorgonocephalinae compte près de 80 espèces), par exemple :Astrospartus mediterraneus est un filtreur* actif microphage* qui attrape les particules organiques et de petits animaux planctoniques* (Cyclopidés et petits crustacés) grâce au filet circulaire que constituent ses bras déployés, garnis de crochets mobiles. Les ramifications en forme de fouet de l'extrémité des bras sont très mobiles et s'enroulent très rapidement autour des proies qui viennent s'y heurter. Les proies ainsi prisonnières ne sont pas acheminées vers la bouche immédiatement.

Astrospartus mediterraneus attend d'avoir capturé une quantité suffisante de particules alimentaires pour enrouler en spirale ses bras les uns après les autres. Il est fréquent que ceci se passe le matin tôt, en fin de pêche nocturne.

Si certains autres gorgonocéphales d’eaux plus froides semblent capables de se nourrir de plus gros animaux comme du krill, aucun reste chitineux* n’a pu être retrouvé dans les contenus stomacaux de cette espèce, suggérant un régime essentiellement microphage*.

Cet animal est gonochorique*, avec des individus mâles et femelles : l'émission des gamètes* et la fécondation* ont probablement lieu dans l'eau de mer. Les larves* initialement planctoniques* se fixent sur un substrat* (possiblement directement une gorgone).

La reproduction et le développement de cette espèce sont encore très mal connus, toutefois G. Hendler (1991) affirme que les œufs sont assez gros, ce qui suggère un développement lécithotrophique* et donc un stade larvaire assez court, et une dispersion plutôt faible.

Certains gorgonocéphales d’autres espèces ont leurs œufs avalés par les gorgones hôtes, et des embryons* qui se développent en quasi-parasite des polypes*, avant que les juvéniles n’en émergent : on ne sait pas à l’heure actuelle si c’est aussi le cas du gorgonocéphale de Méditerranée. Une publication avance l’hypothèse que les juvéniles se nourriraient du mucus des gorgones.

Un individu a été collecté par des scientifiques avec un juvénile accroché au disque central, toutefois cette observation isolée peut être due au simple hasard et il est difficile d’en conclure quoi que ce soit.

Des conjectures biométriques suggèrent que les individus atteindraient un diamètre du disque central de 1 cm à 1 an, et 3 cm à 4 ans.

On ne sait pas grand-chose sur l’éventuelle mobilité de cette espèce : si certains spécimens peuvent être retrouvés pendant 8 ans ou plus perchés sur la même gorgone, les scientifiques ignorent encore leur potentiel de mobilité si les conditions ne leur conviennent plus. Toutefois, des variations d’abondance ont été observées en Italie, suggérant de possibles migrations. Cela suggère aussi une importante longévité chez cette espèce.

Là où la densité est élevée, il arrive qu’un gorgonocéphale tende un bras jusqu’à entrer en contact avec un congénère. Ce comportement est régulièrement observé, mais difficile de dire s’il est “volontaire”, et surtout s’il a une fonction (peut-être pour la reproduction ?).

Il semble que les juvéniles favorisent des hôtes distincts des adultes, notamment Eunicella verrucosa ou Leptogorgia sarmentosa, alors que les adultes semblent plébisciter Paramuricea clavata (quand elle est présente). Il se pourrait que les larves se métamorphosent* sur ces espèces puis migrent ensuite.

On ne connaît pas à l’heure actuelle de prédateurs des gorgonocéphales : en captivité, des sars (Diplodus vulgaris, Diplodus sargus et Diplodus annularis) ont été observés “broutant” des pointes de bras d’Astrospartus mediterraneus, toutefois sans les mettre en danger pour autant, et on ignore si ce comportement existe à l’état sauvage.

Notez qu'Astrospartus mediterraneus appartient à la classe des Ophiurides (non pas des Crinoïdes) dont la symétrie pentaradiée se constate sur le disque central avec le départ des 5x2 bras.

Il convient de ne pas perturber cet animal qu'on ne rencontre pas fréquemment et qui réagit particulièrement à la lumière, comme à tout autre dérangement.

En plongée de nuit, évitez de l'éclairer directement, si possible réduire l'éclairement.

Ses bras sont aussi fragiles et peuvent se casser si on essaie de manipuler l'animal.

Pour des raisons inconnues, cette espèce d’ordinaire rare semble avoir connu un pic d’abondance en Catalogne entre 2013 et 2019, au point d’avoir un impact sur la pêche locale au chalut.

De manière générale, les observations par des plongeurs semblent avoir augmenté depuis les années 2010, où cette espèce était considérée comme très rare aux profondeurs plongeables : il semble que la gamme de profondeur de l’espèce ait monté, jusqu’à être observée assez régulièrement dès 35 mètres et parfois même moins (là où René Koehler la donnait dans les années 1960 comme très rare et plafonnée à 50 mètres de profondeur). Ce fait est d’autant plus étonnant que la dynamique générale de la faune méditerranéenne est plutôt de gagner les profondeurs, plus loin de l’influence humaine et du réchauffement des eaux de surface.

Cette espèce est parfois proposée à la protection, mais ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucun statut.

Gorgonocéphale : signifie littéralement tête de Gorgone.

Dans la mythologie grecque, les deux divinités marines Phorkys et Céto (elle-même à l'origine du nom des Cétacés) eurent, après avoir mis au monde leurs filles aînées les Grées (ou Grises, parce que déjà vieilles et ridées), trois autres filles : les Gorgones. Ces sœurs sont nommées Sthéno, Euryale, qui sont immortelles, et Méduse, la seule mortelle des trois. Parfois décrites comme d'une laideur monstrueuse (notamment chez Ovide ou Eschyle, qui ne leur donne qu'une dent et qu'un œil qu'elles se partagent, comme les Grées), parfois décrites comme très belles, ces Gorgones avaient le pouvoir de pétrifier ceux qui croisaient leur regard. D'autres sources mythologiques donnent d'autres filiations (filles du Géant Typhon et d'Échidna) et d'autres origines aux Gorgones.

Pour ce qui est de l'identification précise de notre animal à la tête de gorgone, citons donc l'une des variantes de l'histoire de Méduse, qui (il existe de nombreuses autres et très différentes versions de cette légende) possédait une chevelure magnifique et qui séduisit Poséidon (ou fut violée par celui-ci, c'est selon), ce qui irrita Athéna. Cette dernière se vengea en transformant les cheveux de Méduse en serpents. L'allure générale d'un gorgonocéphale fait penser à une chevelure de serpents d'où son nom : « tête de Gorgone ».

Le terme "gorgonocéphale" est donné par les dictionnaires comme masculin, toutefois s'agissant d'une ophiure, il peut aussi être accordé au féminin (en tant qu'adjectif substantivé).

Astrospartus : du latin [aster] = étoile ; et [spartum] = sparte, sorte de jonc et cordage ou vannerie de Sparte (Grèce) - en anglais les gorgonocéphales sont appelées "basket stars", soit étoiles-paniers.

mediterraneus : du latin [mediterraneus] = qui est au milieu des terres, en référence à la Méditerranée.

Numéro d'entrée WoRMS : 124963

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Echinodermata | Echinodermes | Symétrie radiale d'ordre cinq (chez les adultes). Squelette de plaques calcaires bien développé sous le derme. Présence d'un système aquifère auquel appartiennent les podia souvent visibles extérieurement. |

| Sous-embranchement | Asterozoa | Astérozoaires | Echinodermes de forme étoilée. Les bras, simples et parfois absents, sont en nombre variable, et contiennent des organes. |

| Classe | Ophiuroidea | Ophiuroïdes | Echinodermes benthiques, 5 bras à la base, serpentiformes, parfois ramifiés. |

| Sous-classe | Myophiuroida | Myophiuroidés | |

| Ordre | Phrynophiurida | Phrynophiurides | Ophiures à bras ramifiés. Ce sont les gorgonocéphales. |

| Sous-ordre | Euryalina | Euryales | |

| Famille | Gorgonocephalidae | Gorgonocéphalidés | |

| Genre | Astrospartus | ||

| Espèce | mediterraneus |

Ophiures et Gorgonocéphales (Ophiurides)

Ophiures et Gorgonocéphales (Ophiurides)

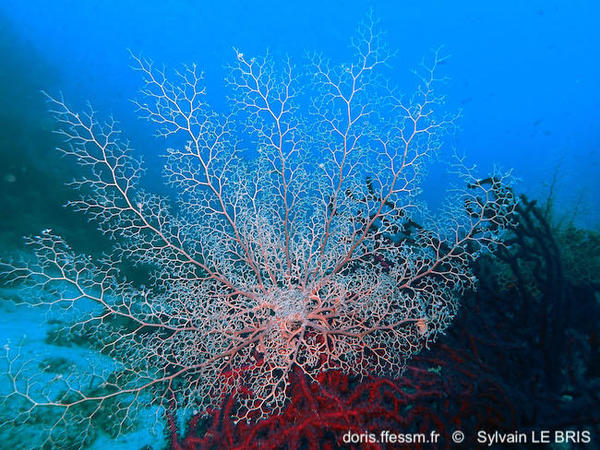

Gorgonocéphale sur gorgone pourpre

Déployé sur Paramuricea clavata.

Les Farillons, Marseille (13), 40 m

25/04/2004

Ophiures et Gorgonocéphales (Ophiurides)

Ophiures et Gorgonocéphales (Ophiurides)

Vue générale

Vue générale d'un individu partiellement déployé, à 40 m de profondeur.

Tombant des Pharillons, Marseille (13), 40 m

26/07/2025

Sur un sec azuréen

Dans les Alpes-Maritimes, sur un sec posé entre 38 et 50 m.

Cet individu a été vu pendant des mois et des mois, accroché sur 2-3 gorgones à 3 m d'écart et filtrant dans le courant.

Sec à Merlot, Cap Ferrat (06), 42 m

16/07/2006

Bras déployés de jour

Les bras peuvent être, plus rarement que la nuit, déployés en pleine journée.

Estéou, Marseille (13), 35 m

28/07/2018

Replié en pelote

Replié à l'abri de la lumière.

Les Farillons, Marseille (13), 40 m

11/04/2004

Extrémités serpentiformes

Les bras ressemblent à de petits serpents.

Riou, Marseille (13), 30 m

01/10/2022

La face dorsale

En position « jour », roulée en pelote sur son support, ce gorgonocéphale nous montre sa face aborale, de forme pentagonale, avec le départ des 5 doubles bras.

Remarquer l’absence d’anus : contrairement aux Astérides et Échinides, tous les Ophiurides rejettent les déchets par la bouche.

La Gabinière, Porquerolles (83), 47 m

19/06/2009

Disque central

Gros plan sur le disque central, où l'on distingue les cinq couples de boucliers radiaires (cet individu a manifestement l'estomac vide), l'épiderme finement granuleux et le début des annulations brachiales.

Tombant du Planier, Marseille (13), 40 m

12/06/2021

Gros plan sur la face orale

On voit la bouche en forme d'étoile, et ses nombreuses dents effilées. Le petit organe gris en haut à droite est la plaque madréporique. On voit aussi la naissance des bras et les pores tentaculaires.

Tombant des Pharillons, Marseille (13), 29 m

26/07/2025

Extrémité d’un bras déployé

Détail de l’extrémité d’un bras déployé.

Les Farillons, Marseille (13), 35 m

06/08/2004

Sur une célèbre épave varoise

Ce gorgonocéphale se cache à l'ombre, vision réservée aux plongeurs expérimentés.

Le Donator, Porquerolles (83), 45 m

21/06/2004

Coloration

Certains individus présentent des liserés noirs le long des bras, ainsi que parfois d'énigmatiques taches vertes.

Tombant des Pharillons, Marseille (13), 35 m

18/07/2024

Jeune dans le courant

Cramponné à son support (une gorgone orange Leptogorgia sarmentosa), ce tout jeune Astrospartus nous montre ses bras encore peu ramifiés.

Au cours de sa croissance, ils vont s’allonger et se développer en se ramifiant toujours de façon dichotome.

Tamaris, Côte Bleue (13), 36 m

26/08/2007

Juvéniles

Voici quatre stades de développement sur des individus différents.

(1) sur une branche de gorgone sarmenteuse, avec des bras encore simples (Tombant du Planier, Marseille, 41 m, 17/08/2024),

(2) sur gorgone jaune, avec apparition de la dichotomie des bras (Moulon Est, Côte Bleue, 20 m 18/05/2025),

(3) toujours sur gorgone jaune, élongation et divisions successives (Tombant des arches de Plane, Marseille, 37 m, 09/02/2025),

(4) idem (Tombant de Caramassaigne, Marseille, 36 m, 13/07/2025).

Bouche du Rhône (13)

2024/2025

Jeune individu

Juvénile dont le disque ne mesure pas encore 1 cm, mais aux bras déjà bien développés.

Tombant de Moyades, Marseille (13), 27 m

02/09/2023

Individus en contact

Parfois, deux individus rapprochés se tiennent ainsi par le bout des bras. Aucune interprétation de ce comportement n'existe pour le moment.

Tombant des Arches de Plane, Marseille (13), 40 m

16/03/2025

Hommage à Vincent MARIE-SAINT-GERMAIN

Vincent, toi qui a tant enthousiasmé et formé de plongeurs BIO, tu nous as généreusement offert tes photos sous-marines. Vois dans cette fiche, que le destin ne t’a pas laissé rédiger, le bon usage que nous en ferons. Pardonne l’extension de ton système pileux en bras gorgonocéphaliques : ils semblent à jamais diffuser ta gaîté et tes connaissances et capter l’amitié que nous avons pour toi. de profundis mediterranae

.

.

Rédacteur principal : Frédéric DUCARME

Rédacteur : Dominique RENERIC

Rédacteur : Vincent MARIE-SAINT-GERMAIN

Rédacteur : Céline RETY

Vérificateur : Vincent MARAN

Vérificateur : Alain-Pierre SITTLER

Responsable historique : Denis ADER

Responsable régional : Frédéric ANDRÉ

Biel-Cabanelas M., Santín A., Montasell M., Salazar J., Baena P., Viladrich N., Montseny M., Corbera G., Ambroso S., Grinyó J., 2023, From emblematic to problematic: The case of Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) (Echinodermata: Ophiuroidea) in the artisanal fishing grounds of the Cap de Creus area (NW Mediterranean Sea), Continental Shelf Research, 255 n°104925, 9p.

Canessa M., Betti F., Bo M., Enrichetti, F., Toma M., Bavestrello G., 2023, Possible Population Growth of Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) (Ophiuroidea, Gorgonocephalidae) in the Mediterranean Sea, Diversity, 15, 122.

Canessa M., Trainito E., Bavestrello G., 2004, Recruitment of the Basket Star Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) (Ophiuroidea, Gorgonocephalidae),. Diversity, 16, 528.

Zibrowius H.,1978, Nouvelles observations de l'ophiure gorgonocéphale Astrospartus mediterraneus sur la côte méditerranéenne de France - bibliographie annotée et répartition, Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros, 4, 157-169.

----------

La page d'Astrospartus mediterraneus dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.