Taille maximale autour de 3 cm

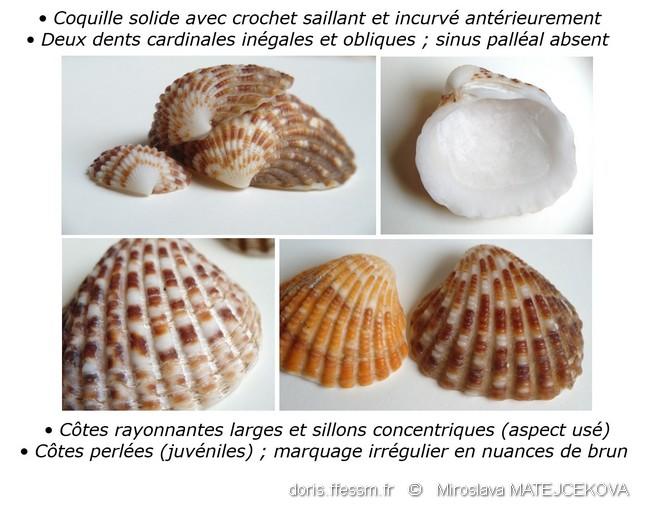

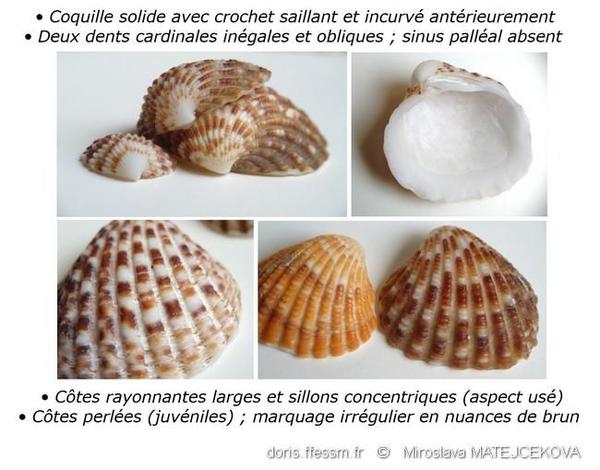

Coquille cordiforme, épaisse, à valves inéquilatérales

Crochets saillants et incurvés antérieurement

17 à 20 côtes rayonnantes, larges

Tubercules peu développés, sillons concentriques marquants

Coloration variée : teintes de brun ou fauve, souvent en damier

Deux dents cardinales inégales et obliques

Deux impressions musculaires, sinus palléal absent

Pied de couleur vive

Came en échiquier, cardite antique, cardite sillonnée

Ancient cardita, antique cardita, grooved cardita, furrowed cardita (GB), Cacasanghe (I), Cardita (E), Meernüsse (D), Zee-noot (NL), Kardita žlábkovitá (Tchéquie), Žljebasta kardita (Croatie)

Chama antiquata Linnaeus, 1758

Cardita antiquata (Linnaeus, 1758)

Venericardia antiquata (Linnaeus, 1758)

Cardita sulcata Bruguière, 1792

Chama pectinata Brocchi, 1814

Chama rhomboidea Brocchi, 1814

Cardita rhomboidea (Brocchi, 1814)

Cardita antiquata var. arita De Gregorio, 1885

Cardita antiquata var. ridulla De Gregorio, 1885

Cardita laxa Locard, 1886

Cardita antiquata var. elata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892

Cardita antiquata var. pallidior Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892

Cardita antiquata var. trapezoidea Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892

Venericardia antiquata var. trapezoidea Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892

Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française]Cardites antiquatus est une espèce méditerranéenne présente dans tout le bassin méditerranéen, mais les observations enregistrées sont plus fréquentes le long des côtes européennes (Espagne, France, Italie, Malte), dans l’Adriatique et jusqu’à la Grèce et la Turquie. Elle est signalée également dans la mer de Marmara. Du côté sud, elle a été étudiée en Tunisie (Maatoug Béjaoui et al., 2017) et elle est présente en Égypte, mais aussi à l'est, à Beyrouth (Liban), observée par Pallary en1938.

Certaines sources indiquent sa présence en mer Noire, mais d’autres l’excluent. C’est également le cas de son occurrence le long des côtes espagnoles, portugaises ou marocaines à l’ouest du détroit de Gibraltar où sa présence éventuelle mérite d’être mieux documentée.

Les cardites cannelées vivent près des côtes et généralement entre 5 et 20 m, voire 40 m de profondeur dans les substrats* sablo-vaseux et même sur les fonds rocheux des zones infralittorale* et circalittorale* qui restent immergées en continu.

Certaines sources comme Öztürk B., Doğan A., Bitlis-Bakir B. et Salman A. (2014) indiquent leur présence possible à des profondeurs supérieures à 100 m, mais ne dépassant toutefois pas les 200 m.

Au nord de la Tunisie, cette espèce est fréquente dans le canal et la lagune de Bizerte, où le courant marin est assez fort et le sédiment, à 10 à 12 m de profondeur, est plutôt sablo-coquillier. Les cardites y vivent dispersées à la surface, elles ne sont que légèrement recouvertes de sédiments car leurs siphons* sont courts, ne dépassant pratiquement pas la coquille.

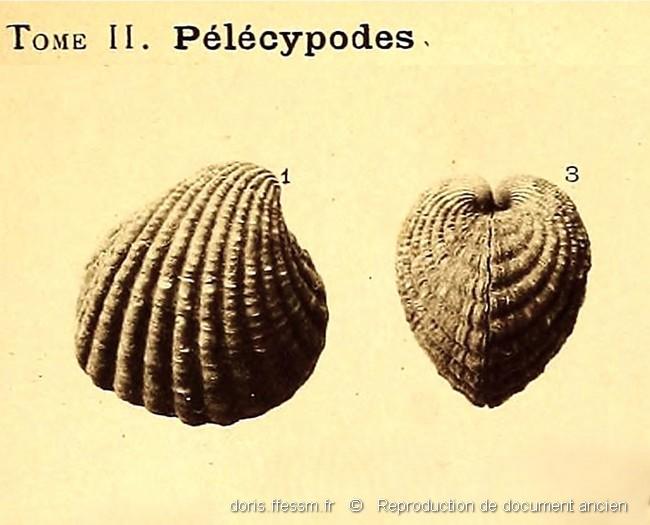

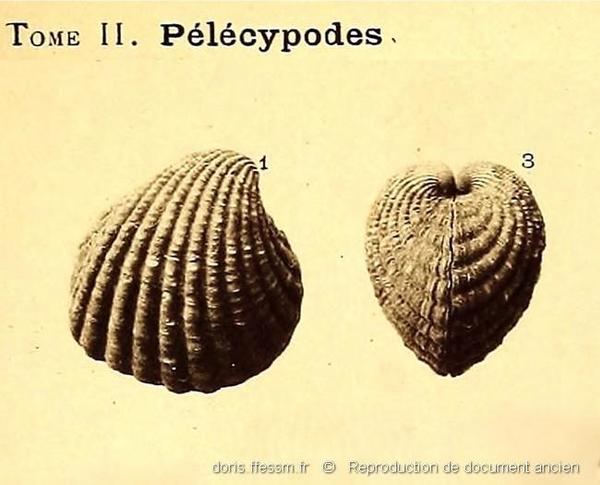

La coquille de ce bivalve, cordiforme* en vue de profil, est épaisse et solide. Sa taille moyenne se situe entre 15 et 20 mm et peut exceptionnellement atteindre 35 mm. Vue latéralement, elle est équivalve*, inéquilatérale* et subglobeuse avec le côté antérieur arrondi et le côté postérieur subtronqué. Cette forme s’accentue avec l’âge, celle des juvéniles étant quasi circulaire.

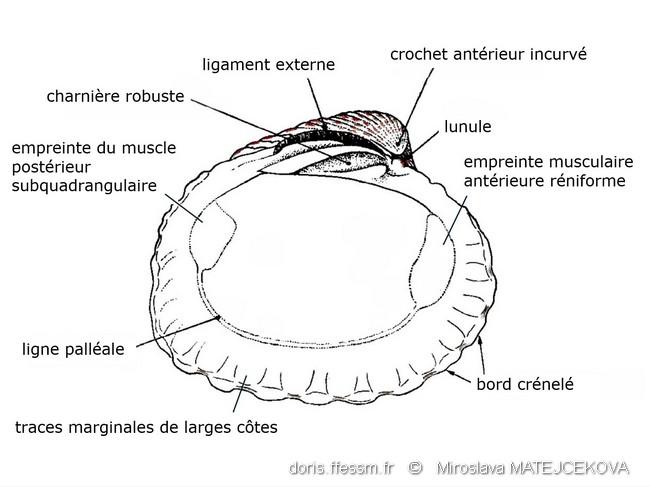

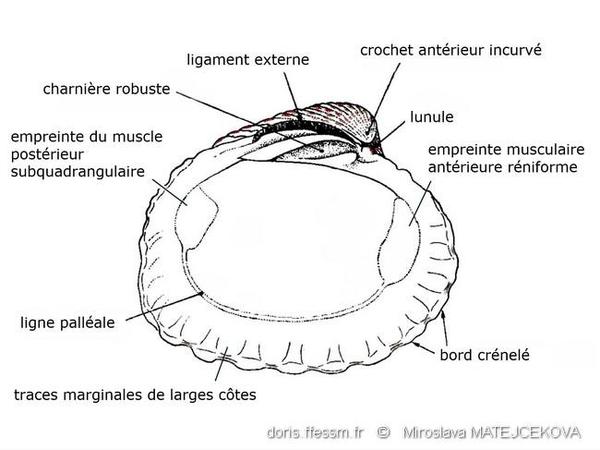

Les umbos* (crochets) de la coquille sont contigus, saillants et incurvés antérieurement. Cette incurvation déviée est très caractéristique de l’espèce. L’aire ligamentaire est étroite et profonde ; la lunule* est courte et renforcée.

La surface extérieure de la coquille est ornée de 17 à 20 côtes* rayonnantes convexes, proéminentes, plus larges que les intervalles les séparant. Celles de la zone postérieure sont plus fines et contiguës. Les côtes sont coupées par des sillons concentriques qui les divisent en tubercules* transverses obtus et irréguliers, parfois écailleux, notamment chez les spécimens plus âgés, ce qui donne un aspect très usé à la coquille. Ces sillons transversaux sont présents même dans les intervalles entre les côtes.

Les jeunes cardites peuvent, en revanche, présenter des tubercules bien arrondis sur les côtes, donnant à ces dernières un aspect perlé. Il n’y a pas d’épines sur les côtes.

L’intérieur des valves* est lisse, la présence des côtes ne pouvant être devinée qu’en présence de marges fortement crénelées (notamment les bords ventral et antérieur). Il n'y a pas de sinus* palléal* mais deux impressions des muscles adducteurs* qui sont bien marquées : l’empreinte antérieure est réniforme (graine de haricot), l’empreinte du muscle postérieur est proche d’un quadrilatère. L’impression de la ligne palléale sur la coquille est entière, continue. Le ligament est enfoncé, il présente un aspect plutôt fin, corné et noirâtre.

La charnière présente un plateau cardinal* robuste avec à chaque valve deux dents cardinales inégales ainsi que des dents latérales. Ces dernières sont réduites. Sur la valve droite, les deux dents cardinales sont obliques et l'antérieure est épaisse et très saillante. Elle est accompagnée en avant d’une fossette et en arrière d’un sillon large et profond. La dent cardinale postérieure est marginale. Sur la valve gauche, on observe également deux dents cardinales obliques. La dent antérieure est trigone, la dent postérieure est saillante, arquée et allongée, suivie d’une dent latérale postérieure, marginale.

La coloration externe de la coquille peut être assez variable mais, à l’exception des spécimens albinos, elle se présente généralement dans les teintes chaudes, allant du jaune, orangé, ocre ou roux, au brun foncé. Les motifs colorés sont souvent disposés en zones concentriques onduleuses sur le fond blanc. La coloration irrégulière donne à la cardite un aspect marqueté, tesselé*. En cas d’une bonne régularité des taches foncées, la coquille présente un motif général en damier. La pointe du crochet reste en revanche blanche ce qui accentue sa forme déviée.

La coloration interne est blanche, très rarement jaunâtre ou orangé pâle.

Les parties molles de l’animal sont difficilement visibles. Le pied musculeux est assez grand et de couleur vive rose ou orangée. Les tissus adjacents sont plus clairs. Les siphons* sont difficilement observables, ne dépassant pratiquement pas les bords de la coquille. Ils sont équipés de tentacules* fins, disposés sur le pourtour siphonal.

Les variétés mentionnées ci-dessous concernant respectivement la forme ou les couleurs ont été définies dans le passé et restent fréquemment mentionnées dans la littérature :

- var. elata provenant du latin indiquant « élevée » ou « haute » et associée à des coquilles où le côté postérieur est court et la coquille est plus haute en proportion.

- var. trapezoidea (de forme trapézoïdale) décrite par Monterosato, 1878, qui se présente plus large et moins renflée que la forme courante (type). Nous rappelons que cette variété a été considérée par Locard en 1886 comme une espèce distincte sous le nom de C. laxa.

- var. rhomboidea (var. fossile en forme de losange dite rhomboïde) qui se présente avec le bord supérieur un peu tronqué (Brocchi, 1814) et qui est souvent considérée comme une autre manifestation de la var. pectinata de la même espèce, définie par le même auteur.

- var. pallidior qui est une variété de couleur. Elle est d’une couleur fauve clair (teinte jaune-brun clair), sans taches.

Quelques autres variétés sont listées sur le site WORMS et dans les différents documents historiques disponibles (var. sulcata, minor, etc.).

La distinction par les siphons entre les différentes espèces de bivalves fouisseurs similaires est très délicate, d’autant plus que les siphons de Cardites antiquatus sont très courts et donc difficiles à observer. Une identification plus sûre se basera sur la taille et la forme de la coquille.

Comme il s’agit d’une espèce connue plutôt en laisse* de mer, nous listons ci-dessous quelques espèces méditerranéennes dont les coquilles peuvent être confondues dans ce cas :

- Glans trapezia (Linnaeus, 1767), un petit bivalve méditerranéen, dont la coquille a une forme trapézoïdale typique, ce qui a donné le nom à l’espèce. Ce petit bivalve présente une coloration irrégulière avec des taches brunes, éparpillées aléatoirement sur la surface de la coquille. Cette coloration, en plus de la forme asymétrique de la coquille, peut prêter à confusion avec des cardites cannelées juvéniles. Nous notons toutefois que les juvéniles de C. antiquatus présentent une forme plutôt circulaire que trapézoïdale. La forme inéquilatérale de la cardite devient plus marquée chez les individus adultes, mais ceux-là dépasseraient largement Glans trapezia en taille.

Parmi d’autres espèces méditerranéennes, une certaine ressemblance peut être également constatée avec des fouisseurs de la famille des Cardiidés (Lamarck, 1809), et notamment les coquillages cordiformes suivants :

- Papillicardium papillosum (Poli, 1791) ou la bucarde verruqueuse, le petit bivalve cordiforme d’environ 1 cm, peut être comparé à des petites cardites cannelées à coquille pâle. Les coquilles de la bucarde verruqueuse sont finement maculées de brun roux ou de fauve clair. Elles sont plus fines et plus fragiles que celles de la cardite, même juvénile. Provenant de laisses de mer, elles sont souvent très usées et perdent leurs papilles caractéristiques sur les côtes. La forme asymétrique de l’umbo et l’intérieur blanc de la cardite restent dans ce cas un critère sûr de différenciation des deux espèces. Nous notons que l’intérieur de la bucarde verruqueuse est souvent coloré vieux rose ou rougeâtre, ce qui n’est pas le cas de la cardite cannelée.

- Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758), la bucarde tuberculée, peut présenter la coquille de couleur similaire, inégalement brune ou ocre, avec des côtes parfois noduleuses. Mais cette coque, très fréquente en France, peut atteindre une taille jusqu’à 9 cm, elle est souvent plus grande que la cardite cannelée qui ne dépasse que très rarement les 3 cm. La cardite de taille comparable possède souvent une coquille plus épaisse que la bucarde. La confusion est toutefois possible en cas de coquilles juvéniles (1 cm ou moins).

Le sommet (umbo) de la bucarde est toujours centré, contrairement au sommet de la cardite qui est dévié antérieurement et donc très asymétrique. Malgré la coloration extérieure qui peut être pratiquement identique, aucune confusion n’est possible en regardant du côté interne des coquilles en épave, les dents des deux espèces étant très différentes.

Parmi les espèces du monde entier, rappelons les confusions historiques entre Cardites antiquatus et Cardiocardita ajar (Bruguière, 1792) connue des côtes d’Afrique de l’Ouest, ou Cardites bicolor (Lamarck, 1819) présente dans la zone Indo-Pacifique. Cependant, aucune confusion avec ces deux espèces n’est possible dans les eaux des territoires français d'outre-mer où la cardite cannelée n’est pas présente. Et à l'inverse, ces deux espèces ne sont pas présentes en Méditerranée.Les cardites sont des animaux filtreurs* et se nourrissent de phytoplancton* et de particules organiques présents dans l’eau en suspension. Elles ne sont enfouies que superficiellement dans le sédiment, sur le fond marin, en laissant dépasser une partie de leur coquille et leurs siphons*.

L’eau aspirée circule par les branchies* impliquées dans la filtration de l’eau pour capturer les particules alimentaires ainsi que l’oxygène dissous dans l’eau. Les branchies sont de type eulamellibranches* comme chez les huîtres, les moules ou les palourdes, à feuillets branchiaux lisses.

Comme les autres mollusques bivalves, la cardite cannelée a son importance dans la chaîne trophique*. Elle est une source de nourriture importante pour de nombreux prédateurs, tels que les poissons ou les étoiles de mer. Elle transfère l’énergie des producteurs primaires (plancton) aux consommateurs secondaires (prédateurs).

Selon les Fiches FAO d’identification des espèces élaborées par Fischer W., Bauchot M-L. et Schneider M., 1987, les espèces de la famille des Carditidés sont à sexes séparés et incubatrices, ce qui est plutôt un phénomène rare chez les bivalves. En revanche, d’autres sources nous orientent plutôt vers l’hermaphroditisme* de l’espèce Cardites antiquatus, avec un rejet des gamètes dans le milieu extérieur où a lieu la fécondation.

Dans le cadre d’un projet d’étude tunisien mené par l’équipe scientifique de l’Université de Carthage à Bizerte (Maâtoug Béjaoui et al., 2017), de nombreux individus de Cardites antiquatus ont été étudiés ouverts afin d'examiner visuellement l'aspect général des gonades* et de déterminer leur sexe. Ces observations macroscopiques ont montré de nettes différences de coloration entre les gonades mâles et femelles suggérant l'existence de sexes séparés chez cette espèce (c'est-à-dire un gonochorisme* au moins au niveau macroscopique). Les gonades mâles (testicules) sont de couleur jaune-orange et celles des femelles (ovaires) de couleur rose, violette. Cependant, les observations microscopiques des tissus prélevés ont détecté des signes d'hermaphrodisme* (partiel a minima) chez tous les individus de C. antiquatus, les gonades présentant simultanément des caractères mâles et femelles (présence d'ovocytes* et de spermatozoïdes* matures à l'intérieur des mêmes acini*).

Cette étude a également montré que cette espèce a trois périodes de ponte synchronisées, indiquant que la reproduction se déroulait tout au long de l’année. Après le développement et la maturation des gamètes*, une première émission de gamètes de faible intensité a lieu de juillet à août, une deuxième émission importante mais plus courte dans le temps d'octobre à novembre et une période de ponte prolongée peut également être observée de février à juin. La gamétogenèse* (production des cellules sexuelles), la maturité et la ponte ont lieu mensuellement tout au long de l'année dans les acini des deux sexes, ce qui confirme la continuité du cycle reproductif et l'absence de phase de véritable repos sexuel. Ce phénomène pourrait être conditionné par la température hivernale douce de l’eau dans la région d’étude, mais en réalité plusieurs autres facteurs sont concernés (salinité, santé nutritionnelle…).

Les gamètes matures sont relâchés dans l’eau, la fécondation est externe. Les embryons se développent en larves* trochophores* nageant librement, suivies par une larve véligère*, ressemblant à une cardite miniature.

Par comparaison avec des espèces de bivalves de taille et de mode de vie similaires, par exemple Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) connue sous le nom coque blanche ou coque commune qui a été étudiée en détail par Dabouineau L., Ponsero A. (2009), la durée de vie de la cardite cannelée peut être estimée à environ 5 ans.Les documents que nous avons consultés pour constituer la présente fiche n’indiquent aucune association particulière de Cardites antiquatus.

En règle générale, les cardites cannelées font partie de la macrofaune* benthique* qui est composée des espèces suivantes : la praire commune Venus verrucosa (Linnaeus, 1758), la bucarde tuberculée Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) ou la bucarde épineuse Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758), la coque glauque Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789), les palourdes Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) ou Polititapes rhomboides (Pennant, 1777) ou encore la telline ou le haricot de mer Donax trunculus (Linnaeus, 1758).La cardite cannelée semble être une espèce plutôt rare le long des côtes françaises, mais grâce à sa taille qui est plus importante que celles des autres espèces de cardites en Méditerranée, elle est remarquée plus facilement.

Compte tenu de son mode de vie, elle est très peu observée sur le fond marin, on peut la rencontrer plus facilement échouée, en laisse de mer.

Dans certaines régions spécifiques comme dans les zones côtières du nord de la Tunisie, en revanche, elle est répertoriée comme abondante (Maâtoug Béjaoui et al., 2017). Elle est décrite comme commune en Espagne (Hidalgo, 1870).

Une étude bioécologique comparative a été menée par l’équipe du Laboratoire de Biosurveillance de l'Environnement à la Faculté des Sciences de Bizerte (Université de Carthage) avec l’objectif d’étudier les singularités morphologiques de deux espèces de bivalves : Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) ou praire commune et Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758), notre cardite cannelée (Béjaoui et al., 2016). De nombreux examens de la partie molle de l’animal ont révélé la présence des singularités plus ou moins prononcées du pied chez les deux espèces.

En ce qui concerne la cardite, les singularités observées, considérées comme des malformations, passeraient par plusieurs stades : présence d’un sillon (ou plusieurs) à la surface du pied, d’une bifurcation, de deux, voire de trois pieds égaux ou inégaux et même la présence d'un byssus*. Nous rappelons que cette cardite vit partiellement enfouie, mais non fixée au substrat*. Le développement d’un éventuel byssus est cependant une des caractéristiques de la famille des Carditidés.

Les résultats de l’étude tunisienne ont révélé que le degré de singularité du pied pourrait être lié à l'hydrodynamique et au type de substrat. En fait, les courants plus forts en profondeur, existants dans le canal de Bizerte, rendraient à ce bivalve le fouissage* dans le sédiment plus difficile. En effet, il est probable que C. antiquatus nécessite une adaptation à ces conditions pour permettre sa fixation et résister aux forts courants.

Il est à noter qu’un phénomène similaire a été constaté par Dabouineau et Ponsero (2009) qui signalent le développement d'un byssus chez les jeunes coques Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) lorsque le sédiment présente une faible rétention d'eau. Dans ce cas, le byssus développé permet d’augmenter la surface portante des bivalves qui peuvent être facilement déplacés par les courants vers d'autres sites meilleurs. Nous notons que cette interprétation de l’adaptation de l’espèce va dans le sens inverse que celui indiqué ci-avant pour la cardite. Ce phénomène nécessite donc de poursuivre les études et consolider la théorie en tenant compte des éléments divers autres (génétique, etc.).

Le site de l’INPN répertorie plus d’une dizaine d’espèces dans toutes les eaux françaises appartenant à la famille des Carditidés, mais la cardite cannelée est la seule espèce du genre Cardites (genre défini selon Link, 1807).

La cardite cannelée est une espèce comestible, mais peu recherchée. Elle peut être prise occasionnellement dans les chaluts de fond et les dragues, mais elle est peu fréquente sur les marchés. Dans la cuisine, le cas échéant, elle est utilisée fraîche. Notons que Philippe Dautzenberg, dans son "Atlas de poche des coquilles des côtes de France" sorti en 1913, a indiqué que Venericardia antiquata (nom scientifique historique synonyme) se vendait à l’époque comme comestible à Toulon ou à Nice.

Dans l’objectif de fournir les informations de base pertinentes pour un scénario hypothétique d'exploitation commerciale de cette espèce en Tunisie, des premières études ont été menées dans la dernière décennie (Maâtoug Béjaoui et al., 2017). L'étude de la croissance de C. antiquatus a révélé que la hauteur de la coquille, son épaisseur, ainsi que son poids croissent proportionnellement plus vite que la longueur de la coquille tout au long du développement du bivalve.

Enfin, Ben Moussa A., 1994 rappelle que l’espèce C. antiquatus se subdivise, d’après Glibert et Van de Poel (1970), en deux sous-espèces successives dans le temps : C. antiquatus pectinatus du Néogène (période géologique datant d’environ 23 millions d'années et s'achevant il y a 2,58 millions d'années) et C. antiquatus antiquatus présent du Pléistocène (depuis environ 2,5 millions d'années avant notre ère) à nos jours. La première se distingue de la seconde par sa taille plus petite et ses côtes peu nombreuses. Les fossiles de C. antiquatus pectinatus sont connus dans les différentes parties de la Méditerranée.Cardite : adaptation française du nom scientifique [cardites] au masculin, dérivé du grec [kardia] = cœur. Ce nom décrit la forme générale de la coquille (les deux valves refermées) qui ressemble à un cœur.

cannelée : en référence à la surface extérieure sillonnée de la coquille. Les cannelures sont des rainures longitudinales qui ornent la surface de chaque valve, lui donnant un aspect caractéristique. Il s’agit d’une traduction de l’adjectif latin sulcata présent dans un synonyme historique (Cardita sulcata par Bruguière, 1792).

Un autre nom français, Came en échiquier, regroupe la traduction du nom de genre Chama provenant du grec « χαμα » (chama), qui signifie « à terre » ou « sur le sol » et l’apparence visuelle (les motifs sur la coquille), parfois en damier presque parfait, faisant penser à un échiquier divisé en cases régulières, alternativement claires et foncées.Cardites : du grec [kardia] = cœur, en référence à la forme générale de la coquille ;

antiquatus : du latin [antiquitus] = depuis l'Antiquité, en référence probable à la forme ou à l’aspect archaïque (usé) de la coquille, ou peut-être à sa présence ancienne dans les archives fossiles.

Un deuxième nom scientifique mérite d’être expliqué, à savoir Cardita sulcata utilisé en 1792 par le naturaliste français Jean-Guillaume Bruguière (1750 – 1799). Il est à noter que dans le contexte historique du 19e siècle, perturbé par la découverte de deux espèces très similaires et pourtant différentes côte-à-côte dans la collection de Linné (un coquillage méditerranéen et un exotique !), la plupart des naturalistes de l’époque ont écarté le nom linnéen et ils ont préféré le nom sulcata de Bruguière, au sujet duquel il n’y avait aucune polémique de confusion par rapport à ce bivalve méditerranéen. Malheureusement, cette appellation n’a pas pu être conservée parce qu’il existait déjà, sous le même nom depuis 1776, un fossile éocène d’Angleterre, bien connu du même groupe mais non considéré comme ancêtre de notre cardite. Dans ces circonstances, et pour éviter d’ajouter encore un nouveau nom différent, les malacologues ont décidé de réemployer le nom antiquata ou antiquatus pour l’espèce méditerranéenne.

Cependant, c’est l’adjectif sulcata de Bruguière qui est à l’origine de plusieurs noms communs toujours utilisés dans les différentes langues : grooved / furrowed cardita (cardite sillonnée) en anglais, cardite cannelée en français ou kardita žlábkovitá / žljebasta (cardite à rainures) en langues slaves.

L’adjectif sulcata est dérivé du mot latin [sulcus] = sillon, fente ou creux. Ce mot est lié à des racines proto-indo-européennes qui évoquent l’idée de creuser ou de tracer. En français, le terme a évolué pour donner des mots comme « sillon », synonyme de cannelure.Numéro d'entrée WoRMS : 504869

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Bivalvia / Lamellibranchia / Pelecypoda | Bivalves / Lamellibranches / Pélécypodes | Mollusques aquatiques, filtreurs, au corps comprimé latéralement. Coquille composée de 2 valves articulées disposées de part et d’autre du plan de symétrie. Absence de tête, de pharynx, de radula et de glande salivaire. |

| Sous-classe | Autobranchia | Autobranches | |

| Infra-classe | Heteroconchia | Hétéroconchie | |

| Subter-classe | Archiheterodonta | Archihétérodonte | |

| Ordre | Carditida | ||

| Super-famille | Carditoidea | ||

| Famille | Carditidae | Carditidés | |

| Sous-famille | Venericardinae | ||

| Genre | Cardites | ||

| Espèce | antiquatus |

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

En laisse de mer

La coloration externe présente des motifs variés et assez vifs. Les taches brunes irrégulières, en fort contraste avec le fond blanc, attirent l’attention vers la coquille mélangée aux galets de la plage.

En épave, port des Croisettes, Marseille (13)

25/12/2024

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

Sur un fond marin

Les cardites vivent dispersées à la surface du fond marin meuble, constitué de sédiments fins. Elles ne sont que partiellement recouvertes mais restent difficiles à observer.

Complexe du canal et lagune de Bizerte, Tunisie, 12 m

2010

En laboratoire

Cette espèce figure parmi les bivalves étudiés par les chercheurs de l’Université de Carthage en Tunisie. Les coquilles des spécimens sélectionnés, placées dans un aquarium, sont entrouvertes et laissent apparaître les parties molles de l’animal, de couleur orange vif.

Laboratoire de Biosurveillance de l'Environnement, Faculté des Sciences de Bizerte

2010

Nuances de brun

La coloration externe de la coquille peut être assez variable mais typiquement, elle se présente dans différentes nuances de brun. Il existe toutefois des spécimens très clairs, jaunes, voire albinos.

Note : Les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

En laisse de mer, Marseille (13) et Hyères (83)

22/06/2025

Sans taches

Les coquilles de couleur uniforme, sans taches, sont plus rares. Certains spécimens présentent une belle couleur orange ou ocre, d’autres peuvent être entièrement blancs.

Plage le Bain des Dames, Marseille (13)

01/2025 (à gauche) et 11/2024 (à droite)

Coquille ouverte

Le pied musculeux de couleur orangée domine la coquille ouverte. Les bords du manteau visibles sur les valves droite et gauche brillent également d’une belle couleur vive.

Complexe du canal et lagune de Bizerte, Tunisie

2010

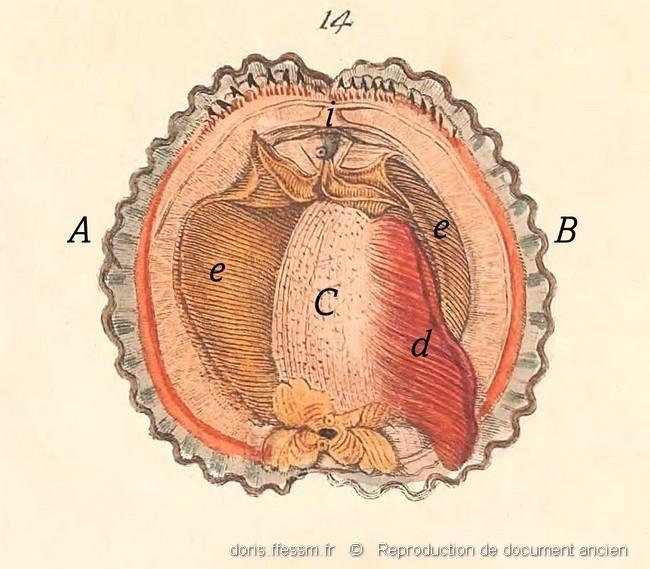

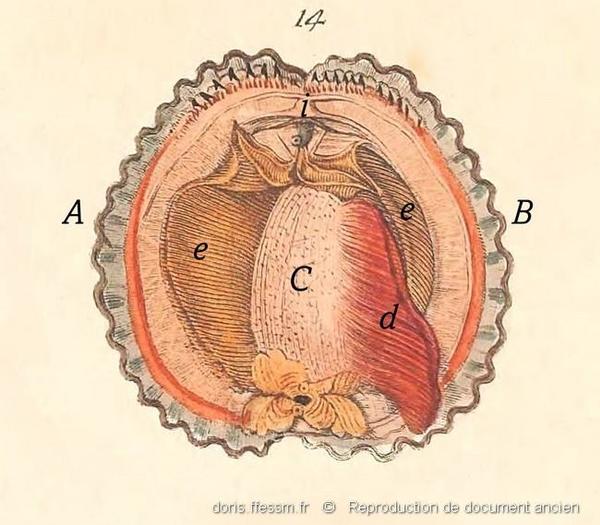

Représentation ancienne

L’auteur précise que cette gravure représente la Came en échiquier (Chama Antiquata Linn.), syn. Cardites antiquatus, extraite tout entière de ses battants avec A, B - les lobes du manteau, i - petite valvule qui sert à boucher la trachée, e - les ouïes (les branchies*) et d - le pied.

Fig. 14, Tab. XXIII dans le Tome 4 (Atlas) de l’ouvrage « Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome, tabulis aeneis illustrata » du naturaliste italien Giuseppe Saverio Poli (1746 – 1825)

Reproduction de documents anciens

1791-1796

Clefs d’identification

Principales clefs d’identification de Cardites antiquatus.

Note : Les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Plages de Marseille (13), en laisse de mer

06/2025

Anatomie de la coquille

Ce dessin de la valve gauche montre les différents éléments remarquables sur la coquille vue de l’intérieur. Le côté antérieur de la coquille correspond au côté droit du dessin.

D’après les figures p. 409 et 410 de l’ouvrage « Fiches FAO d’identification des espèces pour les besoins de la pêche – Méditerranée et mer Noire », Révision 1, Volume I., élaborées par W. Fischer, M.-L. Bauchot et M. Schneider, 1987

22/06/2025

Confusion parmi les juvéniles

En Méditerranée, les juvéniles de la cardite cannelée peuvent présenter une ressemblance extérieure avec Glans trapezia (Linnaeus, 1767), une espèce de la même famille Carditidae (A. Férussac, 1822) ou avec les juvéniles de la bucarde tuberculée Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758).

Note : Les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Plages de Hyères (83), en épave

22/06/2025

Comparaison avec la bucarde verruqueuse

Les coquilles juvéniles claires de la cardite (b) ressemblent aux coquilles de la bucarde verruqueuse (a), Papillicardium papillosum (Poli, 1791) qui, roulées en laisse de mer, perdent souvent leurs papilles caractéristiques ornant les côtes.

Côte ouest de la presqu’île de Giens, Hyères (83)

05/2024

Coquille cordiforme

La forme présentée est décrite par les auteurs comme la variété elata, caractérisée par le côté postérieur court et la coquille plus haute en proportion. Vue de profil, la coquille est en forme de cœur.

Fig.1 et 3, planche 38 dans le Tome II. – Pélécypodes de l’ouvrage « Les mollusques marins du Roussillon » par E. Bucquoy, Ph. Dautzenberg et G. Dollfus.

Reproduction de documents anciens

1887

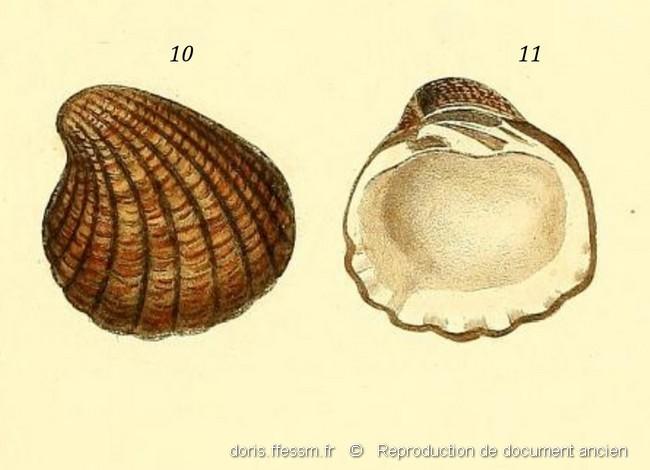

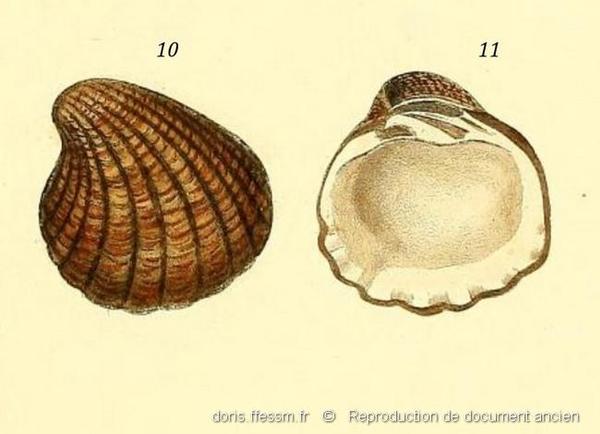

Coquille épaisse

L’auteur décrit l’espèce méditerranéenne sous le nom Cardita sulcata en se référant à la description de Bruguière (1792). Il précise que les dimensions de cette coquille solide ne dépassent pas 38 mm.

Fig. 10 et 11, planche 5 dans l’ouvrage « Die Familie des Carditaceen. In Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen » du malacologue allemand Stefan Clessin (1833 – 1911).

Reproduction de documents anciens

1888

Recto-verso

Ce joli bivalve fait penser à une petite bucarde tuberculée recoiffée d'un côté.

20 à 30 mm maximum pour les plus grands.

Marseille (13), Plage du Bain des Dames, en laisse de mer

05/2024

Rédacteur principal : Miroslava MATEJCEKOVA

Correcteur : Yves MÜLLER

Responsable régional : Sylvie DIDIERLAURENT

Béjaoui J.M., Kefi F.J., Mleiki A., El Menif N.T., 2016, Foot Abnormalities in Venericardia antiquata and Venus verrucosa from Bizerte Lagoon Complex (Northern Tunisia) : Hydrodynamics and Sediment Texture Inductions, Journal of Aquaculture, Research & Development, 7, 7, DOI : 10.4172/2155-9546.1000434

Ben Moussa A., 1994, Les Bivalves néogènes du Maroc septentrional (façades atlantiques et méditerranéenne). Biostratigraphie, paléobiogéographie et paléoécologie, Documents des Laboratoires de Géologie, Lyon, 132, 3-281.

Brocchi G. B., 1814, Conchiologia fossile subapennina con osservazioni geologiche sugli apennini e sul suolo adiacente, Tomo 2, Stamperia Reale, Milano, 241-712, 16pl.

Bruguière J. G., 1792, Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières. Histoire naturelle des vers, Tome 1, Pancoucke, Paris, 757p.

Clessin S., 1888, Die Familie des Carditaceen. In Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen, Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz, Bauer und Raspe, Nürnberg, 10 (1), 60p. + 13pl.

Dabouineau L., Ponsero A., 2009, Synthèse sur la biologie des coques Cerastoderma edule, Université Catholique de l’Ouest, Université d'Angers, Réserve Naturelle Nationale Baie de St-Brieuc, HAL CCSD, 2ème édition, 23p.

Dautzenberg P., 1883, Liste de coquilles du Golfe de Gabès, Journal de Conchyliologie, 31, 289-330.

Fašaić K., Gomerčić H., Adámek Z., Gomerčić T., 2014, Višejezični rječnik za ribarsku struku, Multylingual dictionary of fischeries, Faculty of veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatie, 732p.

Gregorio A. De., 1884-1885, Studi su talune conchiglie mediterranee viventi e fossili con una rivista del genere Vulsella, Bullettino della Società Malacologica Italiana, Pisa, 10, 36-288.

Hanley S., 1842-1856, An illustrated and descriptive catalogue of recent bivalve shells, Williams and Norgate, London, 292p. + 24pl.

Lamy E., 1916, Notes sur les espèces rangées par Lamarck dans les genres Venericardia et Cardita, Bulletin du Muséum notional d’histoire naturelle, Réunion mensuelle des naturalistes du muséum, Paris, 22, 50-58.

Lamy E., 1921, Révision des Carditacea vivants du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Journal de Conchyliologie, 66, 1, 218–276.

Lamy E., 1922, Révision des Carditacea vivants du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (suite), Journal de Conchyliologie, 66, 4, 289–368.

Locard A., 1891, Les coquilles marines des côtes de Corse, Annales de la Société linnéenne de Lyon, 37, 1-384.

Linnaeus C., 1758, Systema naturae, Tome 1, Impensis Laurentii Salvii, Holmiae (Stockholm), 824p.

Maâtoug Béjaoui J., Jaafar Kefi F., Lassoued A., Trigui El Menif N., 2017, Relative growth and reproductive cycle of the hermaphroditic Cardites antiquatus (Mollusca: Bivalvia) collected from the Bizerte channel (northern Tunisia), Biologia, 72, 1171–1180. DOI : 10.1515/biolog-2017-0135

Motavkine P. A., Varaskine A. A., 1989, La reproduction chez les mollusques bivalves. Rôle du système nerveux et régulation, Rapports scientifiques et techniques de l’IFREMER, 10, 246p.

Öztürk B., Doğan A., Bitlis-Bakir B., Salman A., 2014, Marine molluscs of the Turkish coasts: an updates checklist, Turkish Journal of Zoology, 38, 832-879.

Pallary P., 1938, Les Mollusques marins de la Syrie, Journal De Conchyliologie, 82(1), 5–58, pls. 1-2.

Poli G. S., 1795, Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome, tabulis aeneis illustrata, Tome 2, Ex regio typographeio, Parmae (Parme), 264p. + index et compléments

Poli G. S., 1791-1796, Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome, tabulis aeneis illustrata, Tome 4 (Atlas), Ex regio typographeio, Parmae (Parme), 57pl.

Reeve L. A., 1843, Conchologia iconica: or Illustrations of the shelle of molluscous animals, Vol. 1, Reeve, Brothers, London, 608p.

Schumacher C. F., 1817, Essai d’un nouveau système des habitations des vers testacés avec XXII planches, Imprimerie de Mr. le directeur Schultz, Copenhague, 287p. + 22pl.

La page de Cardites antiquatus sur le site de référence de DORIS pour les mollusques : MolluscaBase

La page de Cardites antiquatus dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.