Corps trapu à dos élevé et pédoncule caudal puissant, taille maximale documentée 45 cm

Tête ornée par de multiples taches, lignes et tirets rouges

Flancs striés verticalement de rouge et de vert ou de brun

Deux anneaux blancs sur le pédoncule caudal, situés à chacune de ses extrémités

Nageoire caudale trilobée chez les mâles en phase terminale

Saint Honoré (La Réunion), labre trilobé, madame tombée (Maurice), galame

(Seychelles), poisson napoléon, nami (Nouvelle-Calédonie), labre maori trilobé, tupiro (Polynésie française)

Trilobed maori wrasse, triple-tail maori, triple-tail wrasse, tripletail Maori wrasse (GB), Vieja tres colas (E), Dreilappen-Lippfisch (D), Driestert-lipvis (Afrique du Sud), Papae, mara papae, parahirahi (Tahitien)

Cheilinus trilobus Schinz, 1822

Cheilinus sinuosus Quoy & Gaimard, 1824

Cheilinus festivus Valenciennes, 1840

Cheilinus maculosus Valenciennes, 1840

Cheilinus rivulatus Valenciennes, 1840

Cheilinus nebulosus Richardson, 1846

Cheilinus tetrazona Bleeker, 1853

Cheilinus fasciatopunctatus Steindachner, 1863

Cheilinus pulchellus Sauvage, 1880

Zones tropicales et subtropicales de l’océan Indien et du Pacifique Ouest et centre.

Zones DORIS : ● Indo-PacifiqueL’espèce est présente dans les zones tropicales et subtropicales de l’océan Indien et du Pacifique Ouest et centre.

Dans l’océan Indien, on la trouve du nord au sud de l’île de Socotra (Yémen) à l’Afrique du Sud (KwaZulu-Natal), en passant par l’Afrique de l’Est et le Mozambique. Vers l’est, elle est présente jusqu’en Australie en passant par Madagascar, les Comores, les Seychelles, les Mascareignes*, l’Inde et la mer d’Andaman.

Dans le Pacifique, on la rencontre du sud du Japon à l’Australie avec une distribution vers l’est qui s’étend jusqu’à l’archipel des Tuamotu, en passant par la Nouvelle-Calédonie et la plupart des îles du Pacifique Ouest et centre (Fidji, Samoa, Tonga, etc.), ainsi que la Polynésie française.

Cheilinus trilobatus n’est documenté ni en mer Rouge, ni à Hawaï.

L’espèce se rencontre de 1 à 30 m en milieu corallien riche. On peut la trouver sur des fonds rocheux, sableux ou sablo-détritiques, ainsi que dans les champs d’algues et les herbiers.

Description succincte : ce labre, qui peut mesurer 45 cm, a un corps trapu à dos élevé, une grosse tête aux lèvres épaisses et un pédoncule* caudal puissant. Les mâles en phase terminale ont une nageoire caudale trilobée*, caractéristique de l’espèce. Les individus en phase initiale sont plus petits et ont une caudale arrondie et une dorsale épineuse échancrée. Le patron de couleur des deux phases présente un corps strié de lignes verticales discontinues rouges et vertes alternées ; trois à quatre selles* blanchâtres susceptibles de changer de taille ou d’être estompées à volonté apparaissent sous la dorsale épineuse. Les individus en phase initiale présentent en outre de nombreuses taches noires dispersées sur les flancs, dont quatre sont alignées sur la médiane horizontale du corps. Chez les deux sexes, la tête est marquée par un ensemble de lignes, de tirets et de taches rouges, et par quatre lignes rouges rayonnant à partir de l’œil. Un large anneau blanchâtre marque le début du pédoncule caudal, et un autre son extrémité postérieure.

Description détaillée :

Ce labre de taille moyenne a un corps trapu à dos élevé. Sa hauteur entre de 2,3 à 2,6 fois dans la longueur standard* (longueur sans la queue). La tête est pointue et massive. Le profil dorsal du corps descend abruptement vers le pédoncule* caudal sous les derniers rayons de la dorsale molle. Le pédoncule caudal est puissant (sa hauteur entre un peu plus de 5 fois dans la longueur standard des mâles terminaux adultes). Les écailles sont de grande taille. La taille maximale documentée est de 45 cm.

Cette espèce est hermaphrodite* protogyne*, mais il n’a pas encore été statué sur la monandrie* ou la diandrie* de cet hermaphrodisme (voir la section Reproduction). Elle présente un dimorphisme* et un dichromatisme* sexuels. Concernant le dichromatisme, la livrée de la phase terminale (mâles) diffère de celle de la phase initiale (femelles et éventuels mâles primaires).

La phase terminale (mâles terminaux) :

La couleur dominante est variable et peut de surcroît changer très rapidement chez le même individu. Elle peut aller du vert au brun en passant par de nombreuses nuances de ces couleurs. Chaque écaille du corps (tête exclue) est marquée par deux à trois lignes verticales rouges à pourpre légèrement incurvées alternant avec des lignes vert clair à brun clair qui se superposent à la couleur de fond. Leur alignement forme des lignes ondulantes plus ou moins continues sur les flancs, et donne l’impression d’un corps strié verticalement de rouge et de vert ou de brun. Un large anneau blanchâtre entoure le début du pédoncule caudal, et un anneau de même couleur marque sa fin, au contact de la nageoire caudale. Les lignes qui marquent les écailles sont préservées dans ces zones claires, mais elles sont pâlies. On peut souvent observer trois à quatre selles* blanchâtres sous la dorsale épineuse. Ces selles peuvent descendre jusqu’aux deux-tiers des flancs mais elles peuvent être raccourcies ou estompées jusqu’à disparaître en fonction de l’humeur de l’animal, de même que les anneaux du pédoncule caudal.

La tête est massive, sa longueur entre moins de trois fois dans la longueur standard. Son profil dorsal est convexe, avec une légère dépression au niveau de l’espace interorbitaire*. Le menton forme un angle obtus. La bouche aux lèvres épaisses est terminale et protractile* ; quand elle est entrouverte, elle laisse apparaître deux fortes canines en partie antérieure de chaque mâchoire. Les yeux, relativement haut placés, sont globuleux et indépendants.

La marge postérieure du préopercule* et de l’opercule* est concave, leur angle inférieur est arrondi, de même que l’angle postérieur de l’opercule. La nuque, le front et l’opercule portent des écailles, de même que les joues à l’exception de la mâchoire inférieure.

La tête a généralement la même couleur de fond que le corps, mais elle peut bleuir, notamment en partie antérieure (le plus souvent sur la lèvre inférieure et le menton). Son patron de taches et de lignes est variable. On observera le plus souvent la présence d’une multitude de petites taches rouges (parfois parme ou pourpre) plus ou moins circulaires derrière une ligne passant par le front, l’arrière des yeux et la commissure des lèvres, et un ensemble complexe de lignes, de tirets et de taches de forme aléatoire de même couleur devant cette ligne, mais il arrive que le système de tirets et de lignes déborde largement derrière elle. L’une des constantes est la présence de trois lignes irrégulières rayonnant de la partie antérieure de l’œil vers la bouche, et d’une quatrième qui commence derrière l’œil et s’arrête au-dessus de la commissure des lèvres ou derrière elle. Le globe charnu qui porte les yeux arbore lui aussi des tirets ou points rouges. La pupille est oblongue, l’iris* est orange autour de la pupille et vert au-delà.

La dorsale épineuse est longue, son profil est régulier. La dorsale molle est comparativement courte ; la taille de ses rayons augmente puis diminue progressivement pour former un long et large triangle orienté vers l’arrière.

L’anale, comme la dorsale molle, forme un triangle symétrique du premier.

La forme des pectorales évoque un éventail irrégulier, les rayons les plus longs étant situés en partie supérieure, et les plus courts en partie inférieure.

Les pelviennes* sont longues et dépassent le niveau de l’anus chez l’adulte quand elles sont plaquées sur le corps. Elles sont pointues, leur deuxième rayon étant le plus long et pouvant s’achever par un filament.

La caudale est puissante et très caractéristique : elle est plus ou moins largement échancrée dans ses moitiés supérieure et inférieure, la partie centrale étant arrondie et l’ensemble formant trois « lobes* », d’où le nom d’espèce. De grandes écailles sont présentes à la base de la dorsale, de l’anale et de la caudale.

Les couleurs des nageoires sont les suivantes :

- La nageoire dorsale est de la même couleur de fond que le corps à l’exception de sa partie postérieure, qui est translucide à teinte rosâtre à rouge. Elle arbore un liseré d’un rouge plus ou moins prononcé, et de petites taches et tirets rouges disséminées sur les membranes, certains pouvant se fondre en une ligne parallèle au liseré distal*.

- L’anale est de la même couleur que le corps avec un double liseré rouge, des rayons surlignés de rouge ainsi que des taches et tirets de même couleur souvent cantonnés à la partie antérieure de la nageoire.

- Les rayons des pelviennes sont entièrement ou partiellement surlignés de rouge. Les marques rouges de ces trois nageoires peuvent aussi être parme.

- Les pectorales sont jaune vif à orange.

- La caudale est noirâtre avec un large liseré rouge orangé, ses rayons pouvant être entièrement ou partiellement de la même couleur.

La phase initiale (femelles et éventuels mâles primaires) :

Les différences morphologiques les plus manifestes entre les deux phases sont les suivantes : les individus en phase initiale sont plus petits que ceux en phase finale ; le profil dorsal de la tête est moins busqué. La dorsale épineuse est nettement échancrée (vs régulière chez les mâles terminaux), l’extrémité postérieure de la dorsale molle et celle de l’anale sont arrondies (vs pointues chez les mâles terminaux) ; la nageoire caudale est arrondie (vs trilobée chez les mâles terminaux) et leurs pelviennes sont beaucoup moins longues.

La couleur de fond est plus pâle (généralement vert clair ou brun clair à beige) et les motifs décorant la tête sont moins denses. Certains individus peuvent avoir le corps brun clair et une tête verdissante.

La tête peut présenter des zones plus ou moins grisées, ce qui est un signe de stress. Les flancs sont parcourus par le même type de stries et on peut observer les mêmes selles blanchâtres, descendant souvent jusqu’à l’abdomen* inclus, et les deux anneaux blancs sur le pédoncule caudal. Quand les selles forment des barres complètes sur les flancs, la couleur de fond devient souvent grise ou beige sur le reste du corps. Des taches noires à gris foncé en nombre variable et de forme irrégulière sont disséminées sur les flancs. Quand il y en a peu, on distingue nettement une série de quatre taches alignées, généralement plus grosses, qui ornent la médiane horizontale du corps. La première se situe à l’aplomb du milieu de la dorsale épineuse et la dernière à l’extrémité du pédoncule caudal ; cette particularité, qui est un reliquat de la livrée des juvéniles, peut aussi être observée chez de jeunes mâles terminaux.

- La base de la nageoire dorsale est largement couverte par de grandes écailles qui portent les mêmes lignes rouges et vertes que les autres et par des marques blanches correspondant aux selles, même quand celles-ci ne sont pas exprimées. Ces marques blanches se prolongent obliquement sur la partie visible de la nageoire, dont la couleur de fond est identique à celle du corps avec un large liseré rouge orangé qui accompagne la membrane des rayons durs. La membrane des rayons mous est translucide avec une tache blanche à la base des rayons.

- La nageoire anale porte les mêmes écailles striées que la dorsale. Au-delà de cette ligne d’écailles les membranes sont marquées de zones blanches et grisâtres, puis elles deviennent plus ou moins translucides et s’achèvent sur un liseré rouge vif souvent dédoublé en partie antérieure. Les rayons sont rouges.

- Les pectorales sont translucides avec des rayons jaunâtres.

- Les pelviennes ont des rayons rouges et des membranes verdâtres.

- La base de la nageoire caudale est blanchâtre dans le prolongement du second anneau blanc du pédoncule caudal, avec de petites taches d’un blanc plus franc. Le reste est brun foncé avec ou sans taches blanchâtres, avec un liseré beige à rougeâtre qui laisse voir la couleur rouge vif des rayons.

La livrée nocturne dans les deux sexes ne diffère de la livrée diurne que par l’apparition de larges plaques d’une couleur plus foncée que la couleur de fond sur la tête.

Les juvéniles : leur livrée est décrite dans la section consacrée à la reproduction.

La phase terminale n’est pas susceptible d’être confondue avec celle d’autres espèces du fait de sa caudale trilobée. Chez quelques espèces du même genre (Cheilinus fasciatus et C. chlorourus), la caudale des mâles possède des rayons extérieurs formant une pointe plus ou moins longue, mais elle n’est pas trilobée. Cependant, les plus jeunes mâles terminaux de C. trilobatus présentent aussi cette caractéristique. Dans ce cas, le patron de couleur suffit à éviter la confusion : chez C. fasciatus, la partie antérieure de la tête est gris bronze, sa partie postérieure est rouge et s’étend jusqu’à l’aplomb de l’origine de la dorsale, et le reste du corps est zébré par de larges barres noires sur fond blanc ; chez C. chlorourus, ce sont les petites taches blanches disséminées sur le corps et les nageoires qui font la différence.

La distinction est moins aisée dans les phases initiales. Pour en rester aux espèces qui partagent tout ou partie de la distribution de C. trilobatus :

Pour ce qui concerne les juvéniles ressemblants : voir le paragraphe consacré à la reproduction.

Cheilinus trilobatus est carnivore. Il se nourrit d’invertébrés benthiques* comme des mollusques, des crustacés ou des oursins, mais il lui arrive de capturer des poissons.

L’espèce est hermaphrodite* protogyne*. Que cet hermaphrodisme soit monandrique* (tous les individus naissent femelles et certains deviennent mâles) ou diandrique* (certains individus naissent mâles, et d’autres le deviennent) ne semble pas documenté. Quoi qu’il en soit, une même espèce peut être monandrique ou diandrique (et hermaphrodite protogyne ou gonochorique*) en fonction des circonstances et donc des lieux, comme le montre une recherche ayant étudié entre autres Cheilinus fasciatus (Lowe et al., 2021).

La stratégie de reproduction est territoriale et harémique*, et peut prendre la forme d’une aire de parade (stratégie lek-like*).

Une étude faite sur la reproduction des labres à l’atoll Enewetak, dans les îles Marshall (Colin et Bell, 1991) montre que la reproduction de Cheilinus trilobatus a lieu au printemps. Elle semble être indépendante des phases lunaires et se produit après la marée haute.

Le mâle dominant patrouille aux frontières de son territoire et courtise les femelles en se plaçant au-dessus d’elles (les comportements de cour ne sont pas précisés par les auteurs). A cette occasion, la partie postérieure de son corps et sa nageoire caudale deviennent noirâtres, la caudale arborant en outre des bords d’un rouge iridescent.

Quand la femelle est disposée, elle monte vers le mâle et le couple fait une ascension relativement courte et lente (de 0,5 m à 1 m parcouru en 2 à 4 secondes), le couple libérant ses gamètes* à l’apex* de l’ascension. Le mâle parade après l’accouplement.

Les œufs, d’un diamètre de 0,6 mm, sont sphériques. Œufs et larves* sont pélagiques*. La durée de vie larvaire, calculée d’après l’examen des otolithes* de 8 individus (Victor, 1986), est en moyenne de 29,6 jours, avec un minimum de 26 jours et un maximum de 36 pour cet échantillon, prélevé dans l’archipel de Palau (à l’est des Philippines). Les durées de vie larvaire moyennes peuvent varier pour la même espèce en fonction des zones océaniques.

Les juvéniles sont plus fins que les individus en phase initiale et leurs nageoires paraissent proportionnellement plus grandes. Leur tête est plus pointue et les marques faciales rouges sont moins denses. La couleur de fond est généralement plus claire, mais elle conserve les selles blanchâtres. Les marques verticales rouges et vertes présentes sur les écailles des adultes sont présentes, mais les vertes sont souvent très pâles. Quatre taches noires alignées marquent la médiane horizontale du corps. La première se situe à l’aplomb du milieu de la dorsale épineuse, la dernière à l’extrémité du pédoncule caudal.

Chez le petit juvénile on peut n’en observer qu’une ou deux, présentes sur le pédoncule caudal.

Juvéniles ressemblants :

Une analyse du génome* mitochondrial de Cheilinus trilobatus a montré qu’il

était un très proche parent de C. oxycephalus (Wang et al., 2023).

La nageoire dorsale comprend 9 rayons durs et 10 rayons mous, l’anale possède 3

rayons durs et 8 rayons mous. Les nageoires pectorales ont 12 rayons, dont deux

seulement sont ramifiés. Les pelviennes ont 1 rayon dur et 6 rayons mous.

La

ligne latérale*, qui s’interrompt sous la partie postérieure de la dorsale et

reprend dans l’axe médian du corps jusqu’à la fin du pédoncule caudal, comprend

22 à 23 écailles perforées.

L’espèce, assez farouche, est généralement difficile à approcher. Les individus sont le plus souvent solitaires.

La vieille triple queue est pêchée à la ligne dans un cadre de subsistance et recherchée par des pêcheries multi-spécifiques de petite taille. Les poissons sont vendus frais, et parfois vivants. Le commerce aquariophile vend parfois des juvéniles, bien que leur diète* et la taille des futurs adultes ne soient pas compatibles avec un aquarium conventionnel de particulier.

Le nom commun de labre maori est principalement appliqué à Cheilinus undulatus dans certaines régions mais il est aussi utilisé pour d’autres espèces de labres (par ex. C. trilobatus, C. fasciatus, C. chlorourus ou Ophthalmolepis lineolata). Le point commun de ces espèces est d’avoir la tête marquée de nombreux tirets, lignes ou points, ce qui évoquerait les tatouages faciaux de la tribu polynésienne Maori, habitant la Nouvelle-Zélande.

Le statut de l’espèce pour l’UICN* est LC (Least Concerned, traduit par « Préoccupation mineure »), ce qui signifie que les informations recueillies sur l’espèce ne permettent pas de la classer dans les autres catégories, notamment dans les trois qui alertent sur une menace (CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable). En fonction de quoi elle n’est pas actuellement concernée par des mesures de protection.

Vieille triple queue : de nombreuses espèces de labres et de mérous portent le nom commun de « vieille », d’origine obscure. La précision concernant la morphologie de la caudale permet de différencier l’espèce des autres vieilles. Elle est par ailleurs trompeuse pour qui ne connaît pas l’animal, qui n’a évidemment pas trois nageoires caudales.

Cheilinus : le nom de genre est formé à partir du grec [cheilos], qui signifie lèvre.

Il est décrit en 1801 par le naturaliste français Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dans le volume 6 de l’Histoire naturelle des poissons (p. 274), sous le nom commun de « cheiline ». La première caractéristique donnée pour le genre est « la lèvre supérieure extensible » chez les espèces concernées, et l’auteur ajoute page 276 que « le nom cheiline indique la conformation des lèvres ».

Le genre contient actuellement (04/2025) huit espèces. L’espèce-type* est C. trilobatus.

trilobatus : ce nom est formé à partir du latin [tres], qui signifie trois, et du mot grec [lobos], qui désigne les lobes* du foie ou celui de l’oreille. Il signifie donc « à trois lobes ».

L’espèce est décrite par Lacépède d’après les manuscrits de Commerson à la suite de la description du genre (pp. 284-286). La seule mention de l’adjectif « trilobé » dans sa description concerne la nageoire caudale. C’est donc la conformation particulière de cette nageoire qui motive le nom d’espèce.

La localité du type* n’est pas précise : Lacépède écrit que Commerson a observé cette espèce dans les eaux de La Réunion, de Maurice et de Madagascar.

Numéro d'entrée WoRMS : 218944

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Chordata | Chordés | Animaux à l’organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |

| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés | Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux. |

| Super classe | Actinopteri | ||

| Classe | Teleostei | ||

| Ordre | Eupercaria (incertae sedis) | ||

| Famille | Labridae | Labridés | Lèvres épaisses. |

| Genre | Cheilinus | ||

| Espèce | trilobatus |

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

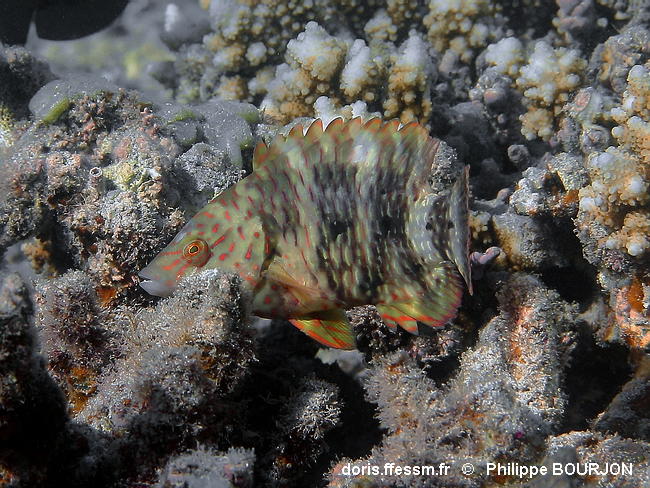

Trilobé

La morphologie de son impressionnante nageoire caudale motive le nom scientifique de Cheilinus trilobatus comme le nom commun français usuel (vieille triple queue) ainsi que de nombreux noms communs étrangers.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

02/03/2013

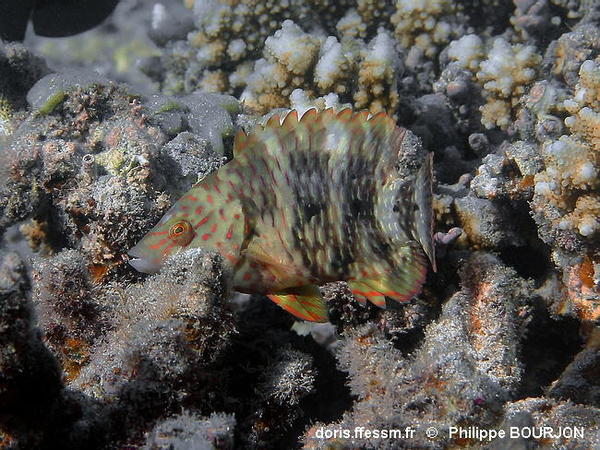

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

Nageoires impaires repliées

Les nageoires impaires sont repliées quand l’individu est en situation de nage rapide. Les lobes de sa caudale sont alors réduits à l’état de moignons.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

31/01/2022

Jeune mâle en phase terminale

La morphologie de la caudale des jeunes mâles n’est pas encore trilobée. Elle ressemble alors à celle de la même phase chez Cheilinus chlorourus, mais les petites taches blanches disséminées sur le corps et les nageoires de cette espèce permettent d’éviter la confusion.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

09/01/2021

Phase initiale à fond brun

La couleur de fond des individus en phase initiale peut être brun clair ou verte. Chez cet individu elle est brun grisé.

Parmi les différences entre les deux phases illustrées par cet individu se trouvent sa caudale arrondie et les nombreuses taches noires disséminées sur son corps. On distingue bien notamment les quatre plus grosses, alignées sur la médiane horizontale du corps.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

11/11/2021

Phase initiale à fond vert

Chez cet individu, la couleur de fond est verdâtre et les taches noires sont peu nombreuses et discrètes, ce qui n’est pas fréquent.

On peut noter aussi la dorsale épineuse échancrée, qui deviendra régulière en cas de changement de sexe.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

06/04/2011

Tête

Ce gros plan permet d’apprécier l’ensemble de lignes, de tirets et de taches qui orne la tête d’un individu en phase initiale. Cet ensemble est plus dense chez les mâles en phase terminale, mais comme chez eux quatre lignes irrégulières marquent la partie antéro-inférieure de la tête. Les zones grisées sont un signe de stress.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

24/08/2011

Juvénile

Le juvénile est plus fin que les individus en phase initiale et sa tête est plus pointue avec des marques faciales rouges moins denses.

La dorsale épineuse est aussi plus échancrée.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

21/06/2011

Juvénile dans un herbier

Les herbiers de phanérogames marines font partie des biotopes appréciés tant par les juvéniles que les adultes. Ici, il s’agit d’un herbier monospécifique de Syringodium isoetifolium.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

25/12/2010

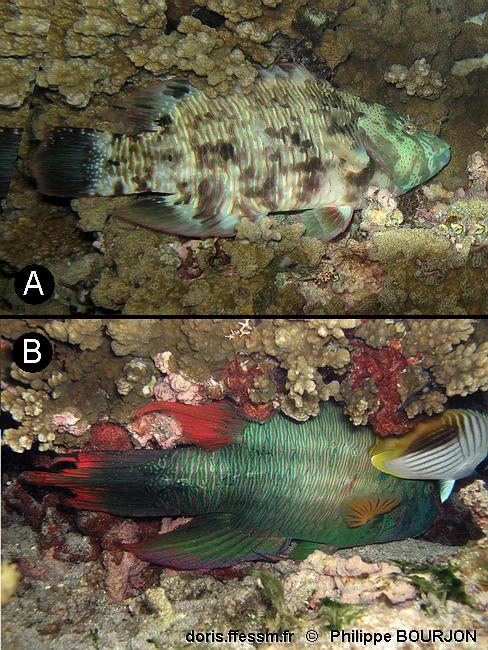

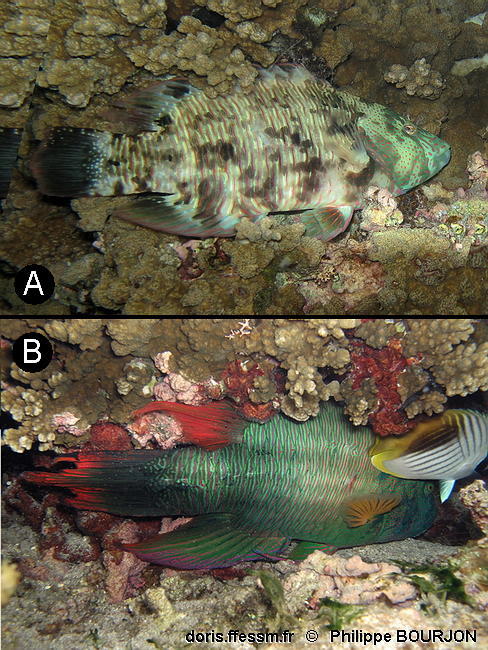

Livrées nocturnes

La livrée nocturne n’est caractérisée que par l’apparition sur la tête de plaques d’une couleur plus foncée que la couleur de fond, et par une intensification des couleurs de la livrée diurne.

A : livrée nocturne phase initiale

B : livrée nocturne phase terminale

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

15/12/2011

Livrée de stress

La livrée de stress est une version édulcorée de la livrée nocturne. Cet individu tente de se cacher en se plaçant sous le surplomb d’une plaque de corail mort.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

20/07/2011

Chasse

Cet individu projette sa bouche protractile en avant pour créer un flux entrant qui lui permet de gober sa proie. Sa distance par rapport à la roche permet de supposer qu’il s’agit ici non pas d’un des invertébrés benthiques qui composent sa diète habituelle mais d’un petit poisson.

Coral Garden, Curieuse Island, Seychelles, océan Indien, 5 m

13/06/2019

Pique-assiette !

Une jeune carangue bleue (Caranx melampygus) talonne une jeune phase initiale de vieille triple queue, en espérant sans doute pouvoir profiter de restes de sa chasse.

Lagon de l'Ermitage, La Réunion (974), océan Indien, 1,5 m, en PMT

30/01/2013

Distribution : à Mayotte

Cet individu aux couleurs pastel a été observé dans l’un des îlots Choazil, situés au nord-ouest de la Grande île de Mayotte.

Ces deux îlots (Malandzamiayajou et Malandzamiayatsin), situés à plus ou moins 800 m de la côte mahoraise, en face du village de Mtsamboro, peuvent parfois n’en faire apparemment plus qu'un : à marée basse, ils sont reliés par une langue de sable blanc !

Îles Choazil, Mayotte (976), océan Indien, 20 m

08/11/2009

Distribution : aux Maldives

L’espèce est largement répandue dans les zones tropicales et subtropicales de l’océan Indien et du Pacifique Ouest et centre. Cet individu a été observé dans l'archipel des Maldives.

Maldives, océan Indien, 20 m

10/12/2004

Distribution : en Nouvelle-Calédonie

Ce mâle en phase terminale a été photographié dans les eaux du récif Sèche-Croissant (dont une partie est en réserve naturelle intégrale), au sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie, face à Nouméa.

Il est bien jeune, comme le montre la morphologie de sa caudale pas encore trilobée.

Récif Sèche-Croissant, Nouméa, Nouvelle-Calédonie (988), océan Pacifique, 10 m

28/12/2018

Distribution : aux Tuamotu (Polynésie française)

Cet individu en phase initiale nage par

Atoll de Manihi, archipel des Tuamotu (987), Polynésie française, océan Pacifique, 10 m

21/11/2020

Rédacteur principal : Philippe BOURJON

Vérificateur : Alain-Pierre SITTLER

Responsable régional : Alain-Pierre SITTLER

Colin P.L, Bell L.J., 1991, Aspects of the spawning of labrid and scarid fishes (Pisces: Labroidei) at Enewetak Atoll, Marshall Islands with notes on other families, Environmental Biology of Fishes, 31, 229-260.

Lowe J.R., Russ G.R., Bucol A.A., Abesamis R.A., Choat J.H., 2021, Geographic variability in the gonadal development and sexual ontogeny of Hemigymnus, Cheilinus, and Oxycheilinus wrasses among Indo-Pacific coral reefs, Journal of Fish Biology, 99(4), 1348-1363.

Russel M., 2001, Spawning aggregations of reef fishes on the Great Barrier Reef: implications for management, Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Sadovy de Mitcheson Y., Liu M., Suharti S., 2010, Gonadal development in a giant threatened reef fish, the humphead wrasse Cheilinus undulatus, and its relationship to international trade, Journal of Fish Biology, 77, 706-718.

Victor B. C., 1986, Duration of the planktonic larval stage of one hundred species of the Pacific ans Atalntic wrasses (family Labridae), Marine Biology, 90, 317-326.

Wang T., Li Y., Mae Q., Liu Y., Xiao Y., Wu P., Lin L., Li C., 2023, The complete mitochondrial genome of Cheilinus trilobatus (Perciformes: Labridae), Mitochondrial DNA Part B, 8, 1, 73-75.

Westneat M.W., 2001, Labridae. Wrasses, hogfishes, razorfishes, corises, tuskfishes, p. 3381-3467, in: K.E. Carpenter and V. Niem (eds.), FAO species identification guide for fishery purposes, The living marine resources of the Western Central Pacific, Vol. 6, Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, FAO, Rome.

----------

La page de Cheilinus trilobatus dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Cheilinus trilobatus sur le site de référence de DORIS pour les poissons : FishBase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.