Coquille brillante, colorée, avec 5 à 6 tours de spire

5 à 10 mm de hauteur

Ouverture sans nacre

Opercule calcaire hémisphérique blanc

Sur les algues et les phanérogames marines

Tricolie commune

Pheasant shell, european pheasant shell, lesser pheasant snail (GB), Kleine Doppelfußschnecke, Fasanküken, Dreifarbige Fasanenschnecke (D) Gewone dekselhoren, dekselhoren (NL). Certains de ces noms étaient utilisés pour la forme atlantique Tricolia picta.

Turbo pullus Linnaeus, 1758

Turbo pullus pullus Linnaeus, 1758

Phasianella pulla (Linnaeus, 1758)

Eudora pullus (Linnaeus, 1758)

Phasianella pullus (Linnaeus, 1758)

Tricolia pullus pullus (Linnaeus, 1758)

Turbo flammeus Salis Marschlins, 1793

Tricolia punctata Risso, 1826

Tricoliella punctata (Risso, 1826)

Phasianella pullulus Anton, 1838

Phasianella crassa Brusina, 1865

Phasianella pulla var. albina Monterosato, 1880

Phasianella pulla var. tricolore Monterosato, 1880

Phasianella pulla var. zigzag Monterosato, 1880

Phasianella pullus var. unifasciata Monterosato, 1880

Phasianella pullus var. flammulata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884

Phasianella pullus var. lineata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884

Phasianella pullus var. rosea Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884

Tricolia tricolor (Monterosato à Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884)

Tricolia pontica (Milaschewitsch, 1909)

Phasianella pontica Milaschewitsch, 1909

Phasianella fascicularis Dautzenberg, 1911

Eudora pullus var. mediocris Monterosato, 1917

Eudora pullus var. sanguinolaria Monterosato, 1917

Phasianella pullus var. bipunctata Pallary, 1938

Tricolia hoberti brindisfax F. Nordsieck, 1973

Tricolia pullus farolita F. Nordsieck, 1973

Tricolia milaschevichi Anistratenko & Starobogatov, 1991

Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française]Tricolia pullus est présente en Méditerranée et en mer d’Azov (au nord de la mer Noire).

Tricolia pullus vit dans les herbiers de posidonies et de cymodocées infralittoraux* méditerranéens jusqu'à 40 m de profondeur, en mer ouverte.

La coquille colorée, brillante et lisse a une spire* conique de 5 à 6 tours régulièrement arrondis, les stries de croissance sont indistinctes. Le dernier tour est le plus grand. Elle peut mesurer 5 à 10 mm de hauteur pour une largeur de 5 mm. La suture* est peu profonde. L’ouverture est ovale sans nacre, avec un opercule* calcaire hémisphérique blanc. Il n'y a pas d'ombilic* ou de fente visibles sur les coquilles adultes.

La coloration de la coquille est variable. Sur un fond blanc à brunâtre, voire rougeâtre, on distingue des flammes et des points rouge foncé et/ou bruns. Des flammes brunes commençant un peu en dessous de la suture et des taches en croissant, également brunes, sont disposées en spirale sur la partie inférieure de la spire. Ailleurs on observe des points régulièrement disposés atteignant normalement la partie la plus basse du dernier tour, près de la columelle*. Toutes ces flammes, taches et points peuvent varier considérablement en quantité et en formes, voire occuper toute la surface. Rarement, on peut observer sur toute la surface des flammes noires sur fond blanchâtre ou deux bandes rouges spiralées tressées sur fond blanc.

La coloration de la coquille adulte n’est pas visible par transparence à l’intérieur de l’ouverture, sauf sur le bord de la lèvre externe. L’intérieur apparaît uniformément blanchâtre.

Le museau est peu développé, les tentacules* céphaliques* sont longs, minces et bordés de papilles* sensorielles, chacun avec un pédoncule* portant un œil noir. Les deux lobes* du cou ont un bord frangé. Il y a trois tentacules épipodiaux* de chaque côté, également bordés de papilles. La paire du milieu est souvent plus courte (1/3 de la longueur) et peu visible. Le pied est étroit, avec un sillon longitudinal médian tout le long de la face inférieure.

L’animal est rougeâtre, les pédoncules oculaires et le bord du manteau* peuvent être verdâtres ; il y a des lignes brun-rougeâtre le long de la tête, du côté des tentacules céphaliques et du pied.

Ces animaux ressemblent un peu aux troques (comme la troque orange ou l'astrée rugueuse), mais ils en diffèrent par deux caractéristiques externes évidentes :

Il existe de nombreuses espèces de Tricolia, très proches et très variables, en Atlantique Est et en Méditerranée. De nombreuses sous-espèces ont été décrites dans le passé.

Une étude récente basée sur la génétique (Baptista & al., 2023) a mis un peu d’ordre et montré que Tricolia pullus (en Méditerranée) et Tricolia picta (en Atlantique Nord-Est) sont à présent considérées comme deux espèces distinctes.

Deux caractéristiques sont importantes:

En gros, il existe deux groupes de Tricolia :

Les “grandes” n’ont pas d’ombilic* sauf quand elles mesurent moins de 0,5 mm de haut. Dans ce cas, l'identification des coquilles est plus complexe.

Les Tricolia méditerranéennes de "grande taille":

Il existe plusieurs espèces de petite taille (1 à 1,5 mm de long).

Dans l'Atlantique Nord-Est seules trois espèces sont présentes :

La phasianelle minuscule se nourrit principalement de diatomées* et de l’épiderme* des algues et des phanérogames sur lesquelles elle rampe. Elle râpe la partie superficielle avec sa radula* en se déplaçant. Son museau se balance d’un côté à l’autre pendant qu’elle se nourrit.

Les sexes sont séparés. Le mâle ne possède pas de pénis. Les ovules* d'environ 150 µm de diamètre, de couleur orange, sont pondus séparément. Chacun est entouré d’une couche de mucus de 5 µm d'épaisseur sécrété par l'ovaire. Les ovules et les spermatozoïdes* sont libérés dans l’eau de mer et la fécondation s’effectue en pleine eau. La couche de mucus gonfle dans l'eau enrobant un zygote* de 165 à 170 µm de diamètre.

Une larve* trochophore* planctonique* éclot 10 à 12 h après la fécondation. Cette larve se développe ensuite en larve véligère* planctonique. Après 2 à 5 jours de vie planctonique, elle devient benthique*, principalement là où il y a déjà des adultes.

Cette espèce est probablement annuelle.

Cette espèce est associée à des algues ainsi qu'à des posidonies et des cymodocées.

Le pied étant divisé au milieu par un sillon longitudinal, chaque côté avance à son tour (comme l’amble du cheval ou de la girafe -les deux pattes d'un même côté se lèvent en même temps- et les littorinidés), la moitié fixe servant de point d'appui.

Les tentacules céphaliques* et épipodiaux* (voir schéma) sont extensibles et ils ondulent lorsque l'animal rampe. Ils ont probablement un rôle tactile pour explorer l'environnement.

Auparavant, dans l’Atlantique Nord-Est et en Méditerranée, seule l’espèce Tricolia pullus était considérée comme présente. En conséquence toutes les études concernaient cette espèce. Actuellement, Tricolia pullus est considérée comme uniquement méditerranéenne. Tricolia picta est donc l’espèce qui la remplace, dans l’Atlantique Nord-Est.

En conclusion, avant 2023, toutes les descriptions de T. picta, dans l’Atlantique Nord-Est, sont sous le nom de T. pullus.

Cette espèce est connue à l'état fossile depuis le Miocène (environ - 20 Millions d'années) dans les roches italiennes et le Pliocène (environ - 5 Millions d'années) en Grèce et en Espagne.

Phasianelle : francisation du latin [phasianus] qui vient du grec [phasianos] = oiseau du Phase en Colchide et du diminutif [-elle]. Nom donné par Lamarck en 1804, pour la beauté de ses couleurs (comme les plumes des faisans) et ses nombreuses variétés.

Le nom de phasianelle est également employé pour des oiseaux de la famille des Colombidés, comme la phasianelle d'Amboine Macropygia amboinensis (Linnaeus, 1766).

minuscule : simple traduction du nom scientifique.

Tricolia : peut-être une indication pour les trois couleurs de la coquille. Ce nom de genre a été donné par Risso en 1826 sans explication.

pullus : il y a eu un débat (clôt en 1899) pour savoir si le nom d’espèce est pullus ou pulla. Selon Cooke, lorsque Linné écrivait le nom d’espèce avec une majuscule ce mot était utilisé en tant que nom (substantif) et quand il mettait une minuscule c’était un adjectif. Or Linné a écrit Turbo Pullus. En conséquence, c’est bien pullus du latin [pullus] = tout petit et non l’adjectif pulla du latin [pullum] = de couleur sombre, en accord avec Tricolia.

Numéro d'entrée WoRMS : 141700

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Gastropoda | Gastéropodes | Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité des tentacules. |

| Sous-classe | Vetigastropoda | Vétigastropodes | Coquille de forme très variable, la plupart des espèces possèdent un opercule. La tête possède une seule paire de tentacules céphaliques et le mufle porte la bouche. Des tentacules épipodiaux* (à rôle sensoriel) sont présents sur les côtés du corps. |

| Ordre | Trochida | Trochida | |

| Famille | Phasianellidae | Phasianellidés | Ce sont des gastéropodes présents dans les eaux peu profondes de la plupart des mers tropicales et tempérées. Les coquilles sont souvent petites et sont généralement très colorées avec des motifs variés. L’opercule est calcaire. |

| Sous-famille | Tricoliinae | Tricoliinés | Coquille ne dépassant pas 10 mm de haut, conique, pointue, lisse ou à fines stries spirales. Coloration et dessins très variables. |

| Genre | Tricolia | ||

| Espèce | pullus |

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

En Méditerranée, sur une feuille de posidonie bien encroûtée

Le dernier tour est bien développé et présente une coloration caractéristique.

Autour du Tiboulen de Maïre, Marseille (13), entre 12 et 15 m

07/2018

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

En Méditerranée, une même espèce, deux colorations différentes

Bel exemple de variation de la coloration des coquilles.

Cap d'Antibes (06), 8 m

25/09/2016

En Méditerranée, un Individu avec une coquille blanche

De tels individus blancs sont rares (moins de 1 %).

Il s'agit peut-être de Tricolia tenuis.

Agay, Saint Raphaël (83), 8 m

15/12/2013

En Méditerranée, une coquille noire

Cette espèce présente une grande variabilité dans la coloration de la coquille. Ici on pourrait parler de forme mélanique. Sur le dernier tour quelques taches sont visibles.

Funtanella près de Sagone, Corse (2A), 6 m

11/09/2014

Opercule

L'opercule blanc, bombé sur sa face externe, est bien visible sur cet individu.

Anthéor, Saint-Raphaël (83), 4 m

07/09/2013

En Méditerranée, sur une feuille de posidonie

La coloration de la coquille présente plusieurs motifs différents.

La coquille allongée, la feuille de posidonie font penser à Tricolia speciosa , mais les motifs et la coloration de la coquille sont plutôt ceux de Tricolia pullus, alors que la coquille allongée fait penser à Tricolia speciosa. Pour ces deux Tricolia, la feuille de posidonie est un de leurs terrains de prédilection…. La détermination sur photo n’est pas toujours évidente.

Cap d'Antibes (06), 8 m

29/08/2015

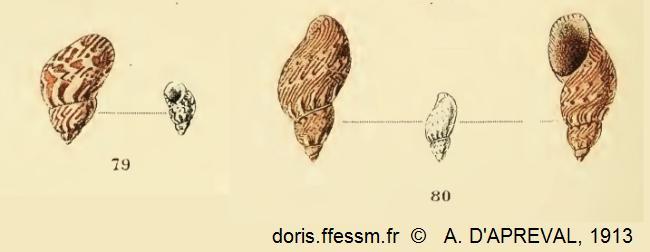

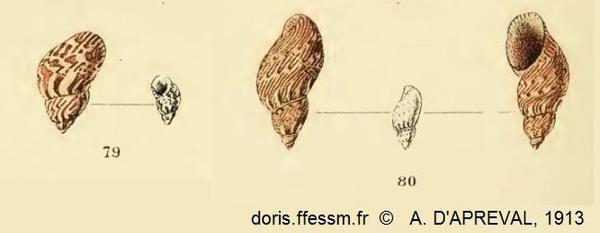

Comparaison de Tricolia pullus et de Tricolia speciosa

A gauche Tricolia pullus et à droite Tricolia speciosa. Cette dernière possède une coquille beaucoup plus allongée que la précédente.

Dessins extraits de la planche 22 de l'Atlas des coquilles de France de Ph. Dautzenberg, 1913.

Reproduction de documents anciens

1913

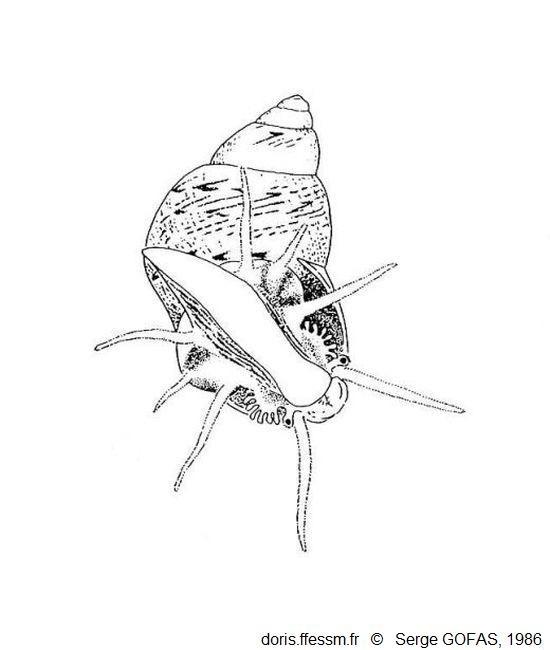

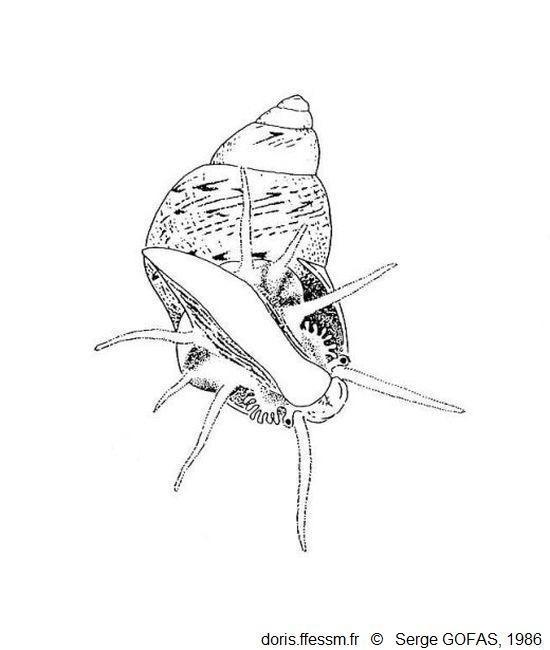

Tricolia pullus vivante en vue ventrale

Ce dessin permet de

voir les deux tentacules céphaliques, les trois paires de tentacules

épipodiaux (la paire du milieu est plus petite que les autres) et les deux lobes

frangés.

Le sillon longitudinal médian du pied n'a pas été représenté sur ce dessin.

Dessin extrait de Gofas S., 1986, figure 8 p. 189, Tarifa, Espagne

Reproduction de documents anciens

1986

Rédacteur principal : Yves MÜLLER

Vérificateur : Philippe LE GRANCHÉ

Responsable régional : Yves MÜLLER

Baptista L., Fassio G., Gofas S., Oliverio M., Avila S.P., Santos A.M., 2023, Evaluating the taxonomic status of the large sized Tricolia Risso, 1826 in the Northeast Atlantic and Mediterranean Sea, Molecular Phylogenetics and Evolution, 186, 107857

Cooke A.H. Rev., 1899, Phasianella “pulla” or “pullus”, Journal of Malacology, 7, 31-32.

Gofas S., 1982, The genus Tricolia in the eastern atlantic and the mediterranean, Journal of Molluscan Studies, 48(2), 182–213.

Gofas S., 1986, Taxonomie des Tricolia méditerranéennes, Lavori della Societa Italiana di Malacologia, 22, 179-184.

Gofas S., 1993, Notes on some Ibero-Moroccan and Mediterranean Tricolia (Gastropoda, Tricoliidae), with description of new species, Journal of Molluscan Studies, 59, 351-361.

La page de Tricolia pullus dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

La page de Tricolia pullus sur le site de référence de DORIS pour les mollusques est ici : MolluscaBase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.