Requin sombre de forme rhomboïdale et aplatie, mesurant entre 1,50 m et 1,80 m

Grande bouche terminale au-dessus de laquelle se trouvent deux petits yeux puis deux grands évents

Deux nageoires pectorales non soudées à la tête, suivies des nageoires pelviennes

Deux dorsales rondes situées en arrière du corps sur le pédoncule caudal

La nageoire caudale est plutôt discrète

La face ventrale est blanche

Requin ange, requin-ange, angelot, boudroie, bourget persange, martrame, squatine, peï-angi (provençal), eal vor (breton)

Angel shark, angelfish, fiddle fish, angelshark (GB), Angelote, angel, escat comu, escat jueu, pez angel (E), Squadro, angeo squalena, arene de squadre, angelo di mare (I)

Squalus squatina Linnaeus, 1758

Squatina vulgaris Risso, 1810

Squatina angelus Blainville, 1816

Squatina laevis Cuvier, 1817

Côtes de l'Atlantique Est, Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française], ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises]Dans l'océan Atlantique, on retrouve Squatina squatina depuis la Norvège, la Suède, en passant par les îles Britanniques jusqu'à l'archipel des Canaries, puis les côtes marocaines et le Sahara occidental.

En Méditerranée, l'ensemble des régions côtières est propice pour une rencontre, mais celles-ci sont assez rares du fait de la diminution du nombre d'individus. Notons qu'en 2020, l'espèce a été rencontrée et filmée en Corse pour probablement la première fois. D'autres signalements et rencontres postérieures tendent à laisser penser que quelques rares individus s'y sont installés.

Espèce côtière qui se rencontre essentiellement la nuit où elle vit sur le fond, depuis quelques mètres et jusqu'à de grandes profondeurs.

S'enfouissant le jour dans des substrats sablo-vaseux qu'il préfère, l'ange de mer peut aussi se camoufler dans les herbiers.

Si l'ange de mer est souvent pris pour une raie à cause de sa forme large et très aplatie, son appartenance au groupe des requins est justifiée par ses nageoires pectorales qui ne sont pas soudées à la tête. Sa taille commune est d'environ 1,50 m voire 1,80 m, mais le plus grand spécimen capturé à ce jour mesurait 2,44 m.

Son dos, de couleur pétrole, peut parfois prendre une coloration brunâtre voire verdâtre, additionnée de taches irrégulières et de marbrures sombres (rarement de petites taches blanches, très peu visibles) sur les nageoires pectorales, le dos et la queue.

Squatina squatina a une tête large, courte et ovale. Elle se termine par un museau court se terminant par deux petits replis nasaux antérieurs faiblement frangés. Chacun d'eux est muni d'un barbillon, le tout étant largement séparé par une bouche terminale protractile* dont la lèvre supérieure est en arc.

Ses petits yeux plats sont séparés l'un de l'autre par un espace légèrement plus grand que la largeur de la bouche. Ils sont placés juste devant deux larges orifices en forme de demi-lune : les spiracles* (ou évents).

Ses nageoires pectorales très développées forment un angle aigu à leur extrémité et ne sont pas soudées sur toute leur longueur au corps de l'animal. Elles dissimulent cinq fentes branchiales latéroventrales difficilement visibles par la face dorsale.

A l'arrière de la base des pectorales, sont implantées les deux nageoires pelviennes venant se fixer au début du pédoncule caudal.

La première nageoire dorsale, arrondie, est implantée juste à l'aplomb de l'extrémité des pelviennes puis s'ensuit une seconde dorsale (une disposition des dorsales fréquemment rencontrée parmi les espèces peu actives).

Dans le prolongement, le corps de l'animal se termine par la nageoire caudale présentant un lobe inférieur plus long que le lobe supérieur mais l'ensemble reste discret (discrétion de la caudale peu fréquente chez les requins).

L'absence de nageoire anale, la forme plate de l'animal et sa bouche à l'avant des yeux confirment sa classification dans la famille des Squatinidés.

Sur la partie ventrale, la couleur sombre dominante de la face dorsale s'efface progressivement au bénéfice d'un blanc pur, adaptation à une existence essentiellement benthique.

Squatina aculeata Cuvier, 1829 (Ange de mer épineux) :

Son nom est dû aux très grands denticules en épines sur la ligne médiodorsale, sur la tête, entre les nageoires dorsales ainsi qu'après la seconde dorsale jusqu'à la nageoire caudale. La première dorsale est plus avancée que chez Squatina squatina et sa robe est recouverte de denticules à couronne dressée. Sa tête est dotée de replis cutanés avec lobes bien visibles. Ses replis nasaux ainsi que ses barbillons nasaux antérieurs sont beaucoup plus frangés et entaillés. Des taches blanches sont un peu plus grosses et plus visibles que chez Squatina squatina.

Squatina oculata Bonaparte, 1840 (Ange de mer ocellé) :

De forme plus élancée, Squatina oculata possède des épines proéminentes sur la tête ainsi que des denticules en épine sur la ligne médiodorsale. Facilement identifiable par la présence de grosses taches blanches très visibles sur sa partie dorsale. Les replis cutanés de sa tête n'ont pas de lobe.

Toujours à l'affût, dissimulé dans les substrats des fonds d'où seuls dépassent ses yeux, ce requin-ange est capable de surgir spontanément la gueule grande ouverte et d'engloutir, entières, toutes proies qui auraient la malchance de se trouver à la portée de son attaque (poulpes, petits requins, raies, poissons, crustacés, mollusques…), ne recrachant après coup que les indésirables, notamment les poissons épineux.

Contrairement au nom qu'il porte, l'ange de mer est un prédateur vorace à forte mâchoire.

L'ange de mer mâle possède deux ptérygopodes*, organes cylindriques issus de la modification des nageoires pelviennes. D'abord souples, chez les sujets jeunes, ils durciront en se calcifiant lorsque la maturité sexuelle sera atteinte afin de favoriser la pénétration du cloaque de la femelle.

Les préliminaires propres à cette espèce sont peu connus. Cependant, il est probable que la femelle émette des phéromones, facilement détectables par un ange de sexe opposé et lui signifiant qu'elle est prédisposée à s'accoupler. Ainsi averti, le futur partenaire va chercher à immobiliser sa compagne, en la mordant. L'accouplement dans l'élément liquide nécessite effectivement une attitude ferme due à la recherche d'une pratique aisée et non à l'excitation. Les femelles matures, souvent de taille légèrement supérieure, se défendent parfois et peuvent, elles aussi, blesser leurs prétendants.

Une fois stabilisés, un des ptérygopodes du mâle se replie vers l'avant et pénètre la femelle chez laquelle il déposera son sperme afin de féconder les ovules.

Ovoviviparité* (ou viviparité incubante), tel est le mode de reproduction de notre squatiniforme. Une fois dans l'utérus, les œufs fécondés mesurant de 6 à 8 centimètres de diamètre se retrouvent dans une poche compartimentée dans laquelle chaque embryon se développe en totale autonomie, en se nourrissant du contenu de son propre sac vitellin auquel il est rattaché.

Après 10 mois de gestation, au printemps voire en début d'été, les réserves nourricières étant épuisées, entre sept et vingt petits anges (en fonction de la taille de la mère) bien formés seront expulsés hors de leur nurserie maternelle, complètement autonomes mais aussi à la merci des prédateurs !

Les dents sont petites et toutes de la même forme.

La grandeur et la largeur des nageoires pectorales des anges de mer permettent un déplacement efficace pour un animal benthique. Reliées par une ceinture pectorale proche du centre de gravité, elles permettent au requin de régler précisément sa direction, monter, descendre, tourner.

La nage se fait grâce aux battements du pédoncule caudal.

Les requins possèdent une texture de peau particulière. En effet, celle-ci est recouverte d'écailles placoïdes* appelées denticules. Il semblerait que ces derniers servent aux espèces benthiques à se protéger des coupures et écorchures. Chez notre ange de mer, ces denticules ventraux sont plutôt de forme arrondie ce qui lui évite de s'accrocher sur le fond et d'être ralenti lors de l'attaque d'une proie.

L'ange de mer est très probablement à l'origine du nom de la célèbre "baie des Anges" niçoise, grande baie qui borde la capitale azuréenne entre le cap d'Antibes et le cap de Nice. Les pêcheurs locaux ramenaient fréquemment dans leurs filets un requin dont les nageoires pectorales rappelaient la forme des ailes d'un ange. Ils baptisèrent donc logiquement ce lieu : la baie des Anges.

Comestible, cette espèce se trouvait autrefois couramment sur les étals européens des marchés aux poissons et était considérée comme abondante. Suite à un sévère déclin et devenue rare (comme la plupart des requins et des raies), sa protection s'est révélée indispensable et l'ange de mer est passé à l'UICN* de la catégorie Vulnérable à En danger critique d'extinction. De même, il est déclaré Éteint dans la mer du Nord.

L'UICN pointe de façon quasi-certaine comme source de l'effondrement quantitatif de l'espèce la pression intense de la pêche démersale à laquelle les Squatinidés n'ont pu faire face.

Si l'ange de mer est provoqué par un plongeur, il est susceptible de se montrer agressif. Comme avec tous les squales, placides ou pas, a priori inoffensifs ou réputés dangereux, restons méfiants et prudents.

L'ange de mer doit son nom vernaculaire à la forme de ses deux grandes nageoires pectorales perpendiculaires au corps et fixées sur son dos. Elles forment un angle aigu à leur extrémité, évoquant les ailes d'un ange.

Squatina : Du latin [squatina] qui désigne l'ange de mer. La racine de ce nom, provient du latin [squama] = écaille.

Notons que le préfixe latin [squa-] implique généralement un rapport à l'idée d'écailles, d'aspérités, de rugosité.

Numéro d'entrée WoRMS : 105928

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Chordata | Chordés | Animaux à l’organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |

| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés | Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux. |

| Classe | Chondrichthyes | Chondrichthyens | Squelette cartilagineux, deux nageoires dorsales et une anale (primitivement), nageoire caudale hétérocerque*, deux paires de nageoires paires, bouche disposée sur la face ventrale. |

| Sous-classe | Elasmobranchii | Elasmobranches | Squelette des nageoires pectorales tribasal. Deux nageoires dorsales. 5 ou 6 paires de fentes branchiales et des spiracles. |

| Super ordre | Euselachii | Sélaciens | Raies et requins. |

| Ordre | Squatiniformes | Squatiniformes | Nageoire anale absente, forme plate, bouche à l’avant des yeux. |

| Famille | Squatinidae | Squatinidés | |

| Genre | Squatina | ||

| Espèce | squatina |

Poissons cartilagineux (requins, raies...)

Poissons cartilagineux (requins, raies...)

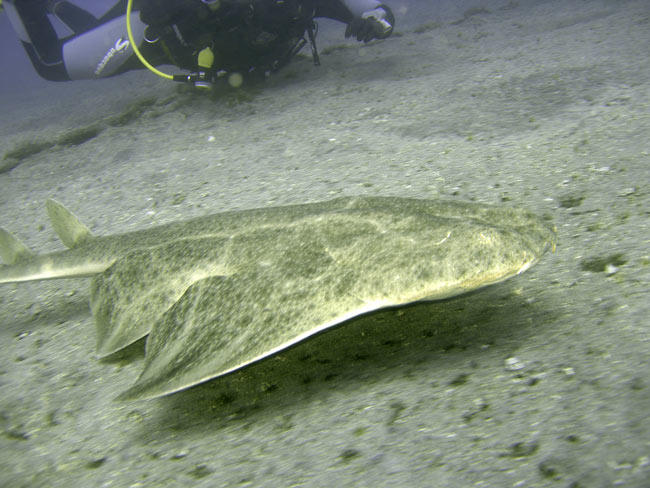

Une apparence trompeuse !

Souvent pris pour une raie à cause de sa forme aplatie et sa tête courte, Squatina squatina n’en demeure pas moins un requin car ses pectorales ne sont pas soudées à la tête.

Risco verde, Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique 2 m

12/12/2007

Poissons cartilagineux (requins, raies...)

Poissons cartilagineux (requins, raies...)

De dessus

L'animal a une forme assez caractéristique et maîtrise l'art de tenir la route, même sur de petits fonds où il se doit d'être discret mais efficace.

Les larges nageoires pectorales des squatiniformes servent à contrôler la direction et sont d’une importance capitale pour leur stabilité, la propulsion étant fournie par la queue.

Au large de Venzolasca (20-Haute-Corse), Méditerranée, 12 m

24/03/2023

Mi-ange, mi-requin…

Ses nageoires pectorales développées lui ont valu son nom vernaculaire d’ange de mer.

Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 6 m

05/12/2007

De face

L'ange de mer a une tête large, courte et ovale, se terminant par un museau court et présentant deux petits replis nasaux antérieurs faiblement frangés. Chacun d'eux est muni d'un barbillon, le tout étant largement séparé par une bouche terminale dont la lèvre supérieure est en arc.

Au large de Venzolasca (20-Haute-Corse), Méditerranée, 12 m

24/03/2023

Des yeux plus petits que le ventre…

Deux spiracles bien plus visibles que ses petits yeux surplombent la large bouche. Un barbillon très peu frangé sur chaque repli nasal antérieur, ici très visible, caractérise l’espèce.

Risco verde, Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 2 m

12/12/2007

Détail de l'oeil et de la narine

Ses petits yeux plats sont séparés l'un de l'autre par un espace légèrement plus grand que la largeur de la bouche.

Au large de Venzolasca (20-Haute-Corse), Méditerranée, 12 m

24/03/2023

Sur des fonds sablo-vaseux

Squatina squatina affectionne les fonds sableux, voire vaseux.

La forme de son corps est le résultat de transformations anatomiques d’adaptations à la vie benthique.

Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 9 m

04/12/2007

Un camouflage remarquable

D’activité surtout nocturne, ce requin-ange s’enfouit le jour, prêt à bondir sur une malheureuse proie à sa portée !

C'est un prédateur vorace pour les poulpes, les poissons, pour les raies ou pour de petits requins, pour des crustacés, des mollusques...

Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 8 m

04/12/2007

Une partie de cache-cache ?

Sa rencontre est imprévisible du fait de la faible population restante, mais réussiriez-vous à l’apercevoir ?

Ici, un ange de mer sur les fonds sableux canariens.

Los Gigantes, Tenerife (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 15-18 m

17/08/2007

Un mâle, incontestablement

L’identification du sexe chez les requins est très évidente. Les nageoires pelviennes du mâle possèdent deux appendices appelés ptérygopodes, formant le caractère sexuel le plus visible.

Il s'agit bien, ici, d'un mâle.

Gran Canaria (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 6 m

05/12/2007

Poisson plat

On remarque bien ici l'aspect "plat" du requin, éventuelle source de confusion avec une raie.

Les grandes "ailes" pectorales lui permettent de se soulever du fond et le stabilisent dans sa progression à quelques centimètres du substrat.

Los Gigantes, Tenerife (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 15-18 m

17/08/2007

Espèce protégée

Squatina squatina figure dans la liste rouge 2006 de l'UINC (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) comme espèce en danger critique d'extinction pour la Méditerranée. Même au niveau mondial, l'espèce est en danger d'extinction.

A ce titre, elle est protégée par différentes conventions, comme la Convention de Berne (Convention sur la Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe) où elle est inscrite en annexe III (Liste des espèces de faune protégées) depuis 1979. ou la Convention de Barcelone (Convention pour la Protection de l'environnement marin et de la région côtière de la mer Méditerranée), également en annexe III (Liste des espèces dont l'exploitation est réglementée) depuis 1995.

D'autres textes plus locaux (France, Royaume-Uni...) citent également S. squatina dans leurs mesures de protection.

Au large de Venzolasca (20-Haute-Corse), Méditerranée, 12 m

24/03/2023

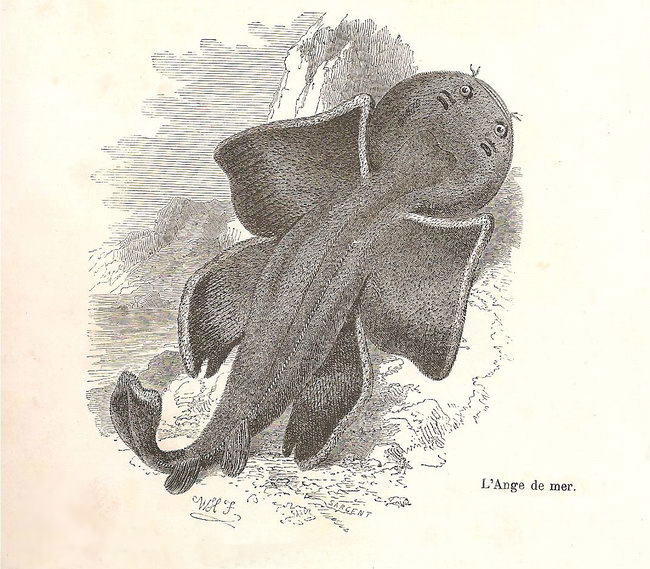

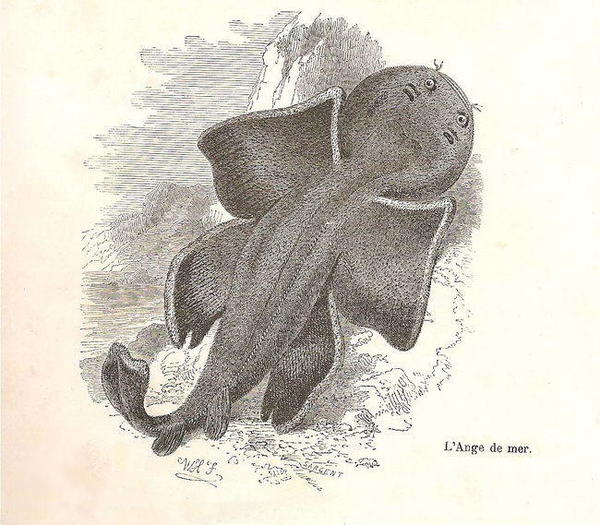

Baie des Anges

La célèbre et méditerranéenne Baie des Anges, à Nice, doit son nom à la squatine... Ce sont les pêcheurs nissarts qui, remontant nombre de requins-anges dans leurs filets, auraient ainsi baptisé la grande baie qui borde la capitale de la Côte d'Azur.

Lorsqu'on voit une représentation de l'ange de mer (quelle que soit son espèce exacte) telle que ci-dessus, on comprend que les nageoires pectorales larges et perpendiculaires au corps aient pu faire penser à des ailes d'ange.

Cette gravure représentant un ange de mer est extraite de l'ouvrage "Les Mystères de l'Océan" d'Arthur Mangin (1889, 6e édition. La 1ere édition date de 1864). Ce livre est reconnu comme étant le précurseur de "20 000 lieux sous les mers" (1869), tant Jules Verne y a puisé des notes avant d'écrire les aventures du Capitaine Nemo, du professeur Aronnax et de Ned Land.

Gravure dans "Les Mystères de l'Océan" d'Arthur Mangin (6e ed, 1889)

Reproduction de documents anciens

.

Atlantique : aux Canaries

Dans l'océan Atlantique, on retrouve Squatina squatina depuis la Norvège, la Suède, en passant par les îles Britanniques jusqu'à l'archipel des Canaries (comme cet individu), puis les côtes marocaines et le Sahara occidental.

Los Gigantes, Tenerife (archipel des Canaries), Espagne, Atlantique, 18 m

17/08/2007

Méditerranée : en Corse

En métropole et après avoir donné son nom à la baie des Anges, entre Antibes et Nice (06) à une époque maintenant révolue, l'ange de mer méditerranéen ne se rencontre plus -et très rarement- qu'en Haute Corse. C'est de là que sont menées les études qui le concerne pour la France.

Au large de Venzolasca (20-Haute-Corse), Méditerranée, 12 m

24/03/2023

Individu naturalisé

Cet ange de mer commun naturalisé est présenté au Musée Océanique de Monaco.

Venu du golfe de Porto, en Corse, il a vécu 8 jours à l'aquarium et est décédé le 20 octobre 1950.

L'animal est présenté de dessus et a perdu sa couleur dans le liquide de conservation.

Musée Océanographique de Monaco

13/02/2009

Rédacteur principal : Annie JABOULAY

Vérificateur : Alain-Pierre SITTLER

Correcteur : Bruno CHANET

Responsable régional : Alain-Pierre SITTLER

Mojetta A., 1997. SQUALI, STORIA E BIOLOGICA DEI SIGNORI DEL MARE, ed. White Star, Italia, 168p.

La page sur Squatina squatina sur le site de référence de DORIS pour les poissons : FishBase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.