Coquille en forme de haricot

Valves inéquivalves et inéquilatérales

Couleur blanche

Pandore blanche

Pandora-shell (GB), Büchsenmuschel (D) Pandoraschelp (NL)

Solen inaequivalvis Linnaeus, 1758

Pandora rostrata Lamarck, 1818, sensu Philippi, 1836

Manche, Atlantique Nord-Est, Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française], ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises]Pandora inaequivalvis est présent en Manche, en Atlantique Nord-Est des îles Britanniques à l’archipel des Canaries. On peut l’observer également en Méditerranée où elle est peu commune.

Ce pandore appartient au peuplement des sédiments fins envasés infralittoraux* à Abra alba (la telline ou syndesmie blanche est un petit bivalve abondant et dominant sur les fonds vaseux et sablo-vaseux de l’étage infralittoral*). Il vit, en effet, sur des fonds sableux ou sablo-vaseux de l’étage médiolittoral* inférieur jusqu’à 20 m de profondeur environ.

Cette espèce préfère les zones très abritées. Elle est commune dans les herbiers de zostères.

La coquille en forme de croissant de ce bivalve est fragile. Ses valves sont inéquivalves* : la gauche, ou inférieure, est fortement convexe alors que la droite, ou supérieure, est plate. Elle est également inéquilatérale* : l’une des extrémités est en forme de bec et la ligne dorsale postérieure est concave, le tout ressemblant vaguement au chapeau de Pandore, ancien surnom des hommes de la maréchaussée.

Sa taille moyenne est de 20 à 35 mm de longueur. Les plus grands spécimens ne dépassent pas 40 mm.

A l’intérieur de la coquille, les empreintes des muscles adducteurs* sont de forme ronde et parfaitement identiques. Elles sont reliées par une ligne palléale* discontinue. Il n’y a pas de sinus* palléal. Les siphons* sont soudés l’un à l’autre et leur ouverture est frangée.

La valve droite possède une projection en forme de dent juste avant le ligament, la valve gauche une partie épaissie antérieure au ligament et légèrement oblique par rapport à la marge dorsale.

Sa couleur est blanche à jaune pâle avec de fines lignes concentriques. L’intérieur est nacré et irisé. Le périostracum* est de couleur fauve.

Pandora albida : considérée auparavant comme une variété de P. inaequivalvis, serait présente dans le sud de la mer du Nord pour certains auteurs ou en Méditerranée pour d'autres. Cependant, les différences morphologiques et anatomiques sont extrêmement ténues entre ces deux espèces et s’avèrent donc une affaire de spécialistes.

Pandora pinna : plus petite et moins longue. La ligne dorsale postérieure est droite. Il est toutefois assez difficile de distinguer les deux espèces l’une de l’autre.

Le pandore est un filtreur* microphage*. Comme beaucoup de filtreurs de la zone des marées, il se nourrit presque exclusivement de phytoplancton*.

Enfoui dans le sédiment, il laisse dépasser ses siphons* : la circulation d'eau induite lui apporte oxygène et nourriture.

Chez ce bivalve, les sexes sont séparés. Sa reproduction est sexuée et se fait grâce à l'émission en pleine eau des ovules* et des spermatozoïdes*.

La fécondation a lieu dans l’eau de mer. A l’issue de cette fécondation éclosent des larves* nageuses dites trochophores* puis véligères* après transformation. Après une courte vie pélagique*, elles se posent sur un fond meuble et se transforment alors en juvéniles ayant déjà la forme des adultes.

Les larves qui tombent sur des fonds inadéquats meurent.

Pandore : du fait de sa ressemblance avec l’instrument de musique éponyme, sorte de luth, ou de la forme du chapeau bicorne des gendarmes à une certaine époque. On ne sait pas si l’auteur de la classification a choisi ce nom en référence à l’un ou l’autre.

Une autre hypothèse donnerait l’origine au nom mythologique de Pandore.

inéquivalve : à valves inégales.

Pandora : du grec puis du latin [pandora] = Pandore. Ce nom, dans la mythologie grecque, est associé à la légende de la « boîte de Pandore », qui est en fait une jarre. Le galbe de ce récipient pourrait faire penser à la forme de cette coquille.

inaequivalvis : du latin [inæqualis] = inégal et [valvae] = porte à double battant. Ce qui peut se traduire par deux valves inégales.

Numéro d'entrée WoRMS : 140674

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Bivalvia / Lamellibranchia / Pelecypoda | Bivalves / Lamellibranches / Pélécypodes | Mollusques aquatiques, filtreurs, au corps comprimé latéralement. Coquille composée de 2 valves articulées disposées de part et d’autre du plan de symétrie. Absence de tête, de pharynx, de radula et de glande salivaire. |

| Sous-classe | Autobranchia | Autobranches | |

| Infra-classe | Heteroconchia | Hétéroconchie | |

| Subter-classe | Euheterodonta | Euhétérodonte | |

| Super ordre | Anomalodesmata | Anomalodesmates | |

| Super-famille | Pandoroidea | ||

| Famille | Pandoridae | Pandoridés | |

| Genre | Pandora | ||

| Espèce | inaequivalvis |

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

En forme de pandore

On note la vague ressemblance avec l’instrument de musique à cordes pincées, de la famille du luth.

Le Vitéquet, pointe de Saire, île Tatihou, St-Vaast-la-Hougue (50), 11 m

05/04/1995

Bivalves (ou Lamellibranches)

Bivalves (ou Lamellibranches)

Sur fond sablo-vaseux

Ce bivalve vit sur des fonds sableux ou sablo-vaseux de l’étage médiolittoral inférieur jusqu’à 20 m de profondeur environ.

Le Vitéquet, pointe de Saire, île Tatihou, St-Vaast-la-Hougue (50), 11 m

05/04/1995

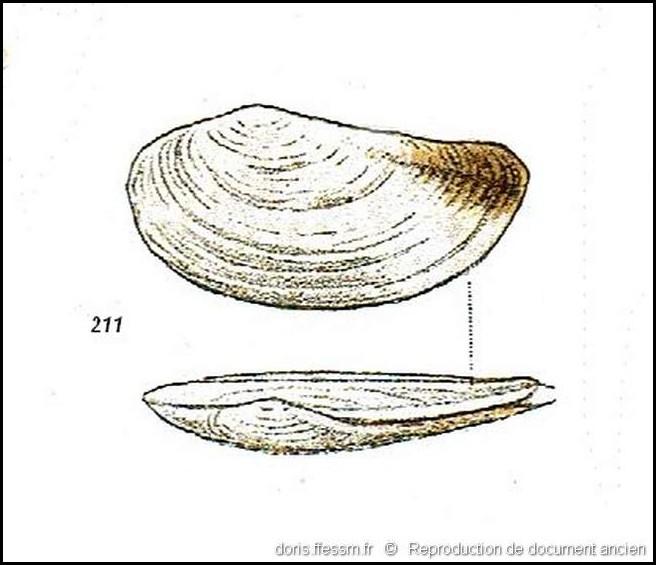

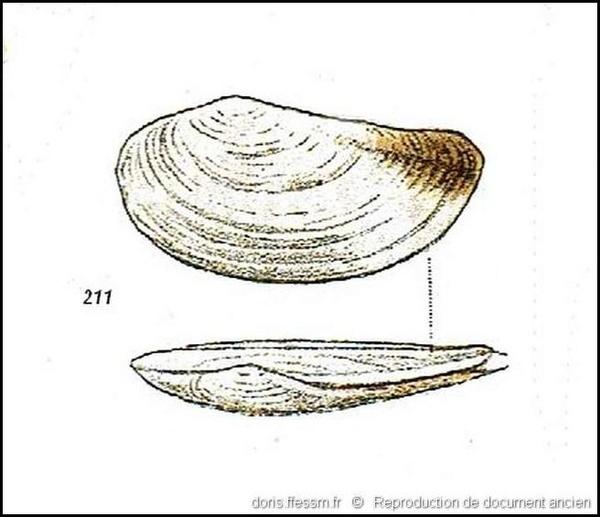

Coquille inéquilatérale

La coquille est inéquilatérale : l’une des extrémités est en forme de bec et la ligne dorsale postérieure est concave.

Le Vitéquet, pointe de Saire, île Tatihou, St-Vaast-la-Hougue (50), 11 m

05/04/1995

Valves inéquivalves

Les valves sont inéquivalves : la gauche, ou inférieure, est fortement convexe alors que la droite, ou supérieure, est plate.

Le Vitéquet, pointe de Saire, île Tatihou, St-Vaast-la-Hougue (50), 11 m

05/04/1995

Couleur blanche, intérieur nacré

La couleur de la coquille est blanche à jaune pâle avec de fines lignes concentriques. L’intérieur est nacré et irisé.

Le Vitéquet, pointe de Saire, île Tatihou, St-Vaast-la-Hougue (50), 11 m

05/04/1995

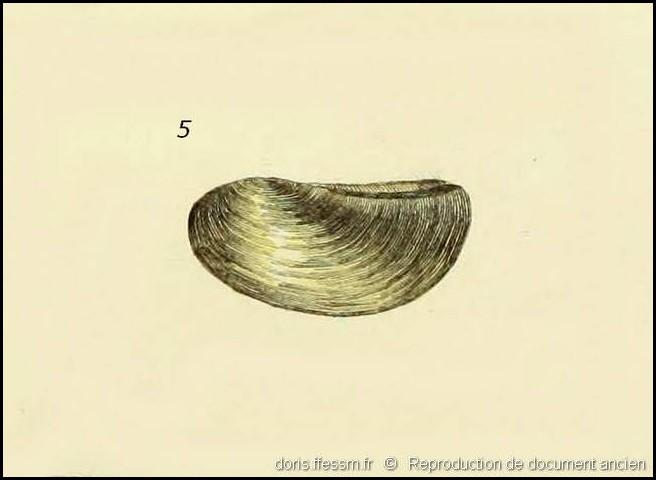

Dessin de la coquille

Dessin n° 5 de la planche XIII réalisé par le Captain Thomas Brown.

Tiré de l’ouvrage "Illustrations of the Conchology of Great Britain and Ireland", publié par W.H. Lizars et D. Lizars, Edinburgh et S. Highley, London.

Reproduction de documents anciens

1827

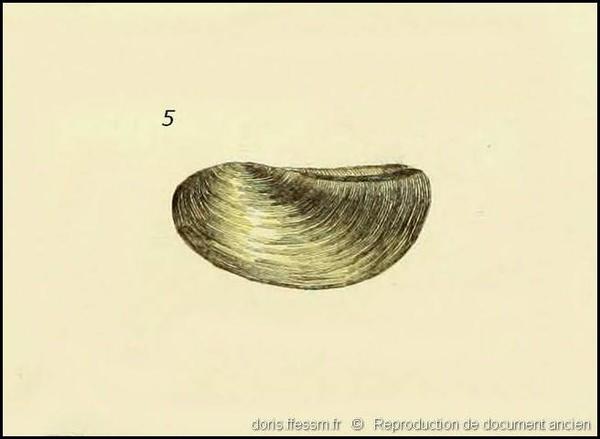

Dessin colorié de la coquille

Planche dessinée et coloriée par A. D'Apreval.

Atlas de poche des coquilles des côtes de France (Manche, océan, Méditerranée) de Ph. Dautzenberg édité par la Librairie des Sciences Naturelles, Paris.

Reproduction de documents anciens

1913

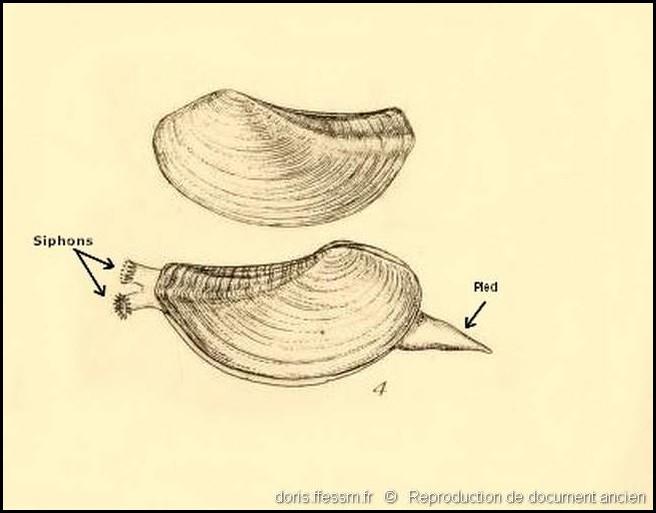

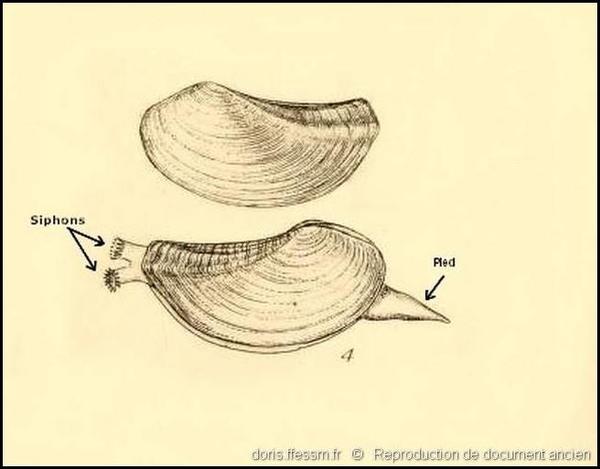

Anatomie

Ce dessin montre la position des siphons et du pied.

D'après J.G. Jeffreys dans : British Conchology or an account of the Mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding Seas. Vol. III, Marine shells. édité par J. Van Voorst, Paternoster Row, London.

Reproduction de documents anciens

1865

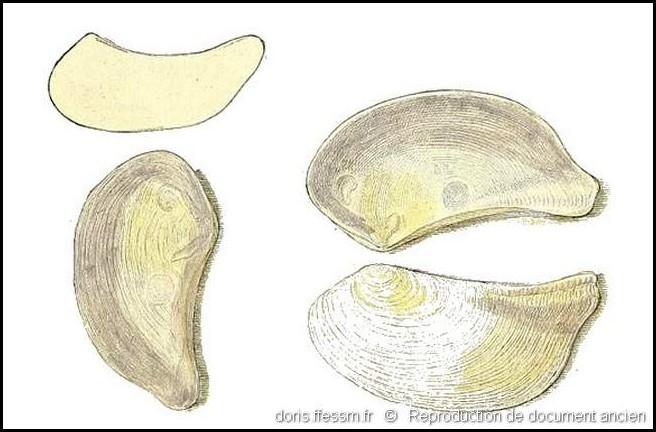

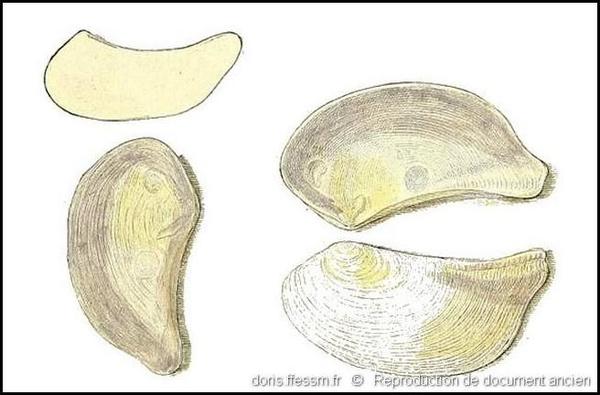

Différents aspects de la coquille

La description des auteurs pourrait se traduire de cette façon : « coquille blanc laiteux, lisse, transparente, une valve oblongue, convexe et l'autre plate. Côté inférieur en forme de bec. La charnière sans dents avec deux projections latérales ».

Tiré de l’ouvrage de Chemnitz & Martini : "Neues systematisches Conchylien-Cabinet", Nürnberg.

Reproduction de documents anciens

1782

Rédacteur principal : Philippe LE GRANCHÉ

Vérificateur : Marc DAMERVAL

Correcteur : Yves MÜLLER

Responsable régional : Philippe LE GRANCHÉ

Allen J.A., 1954, On the structure and adaptations of Pandora inaequivalvis and P. Pinna,

Allen M.F., Allen J.A., 1955, On the habits of Pandora inaequivalvis (Linné), Malacological Society of London, 31(5-6), 175-185.

Allen J.A., 1961, The Development of Pandora inaequivalvis (Linné), Journal of Embriology and Experimental Morphology, 9(2), 252-258.

La page de Pandora inaequivalvis sur le site de référence de DORIS pour les mollusques : MolluscaBase

La page de Pandora inaequivalvis dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.