Indo-Pacifique tropical et mer Rouge

Clé d'identification

Oursin plat ovale à pentagonal

Piquants courts, fins et souples

Couleur variable du beige au bordeaux

Dessin d'une "étoile" à 5 branches (ou "fleur" à 5 pétales) au centre de la face supérieure du test

Branches de l'étoile (ou pétales de la fleur) ouvertes à leur extrémité et de taille similaire

Taille max. 8 cm

Noms

Autres noms communs français

Dollar de sable, oursin plat à bord épais.

Ces noms sont utilisés pour plusieurs espèces d'oursins plats.

Noms communs internationaux

Depressed sand dollar, sea biscuit (GB), Bolacha-do-mar-indo-malaia (P)

Synonymes du nom scientifique actuel

Jacksonaster conchatus (M'Clelland, 1840)

Laganum depressum L. Agassiz, 1841 (basyonyme*)

Laganum ellipticum L. Agassiz, 1841

Laganum attenuatum L. Agassiz in L. Agassiz & Desor, 1847a

Laganum sinaiticum Fraas, 1867

Laganum depressum var. sinaitica Fraas, 1867

Laganum depressum sinaitica Fraas, 1867

Laganum tumidum Duncan & Sladen, 1886

Laganum conchatum (Lambert & Thiéry, 1914)

Laganum dyscritum H.L. Clark, 1932

Distribution géographique

Indo-Pacifique tropical et mer Rouge

Zones DORIS : ● Indo-Pacifique

C'est une espèce indo-pacifique tropicale, à la distribution très large. On peut rencontrer l'oursin Jacksonaster depressum depuis les côtes est-africaines (Somalie, Kenya, Tanzanie...) et les îles de l'océan Indien (il est présent à Mayotte, la Réunion, Madagascar, Maldives, Maurice, Seychelles...) jusque dans l’océan Pacifique tropical (de Macao au nord et des Philippines aux côtes orientales de l’Australie, jusqu’aux îles Tonga, Samoa et Marshall vers l'est).

Il est signalé en mer Rouge, mais peut-être à tort (aucune observation récente). Les signalements en Nouvelle-Zélande sont sans doute erronés (confusion avec Fellaster zelandiae ?).

Pour les eaux françaises du Pacifique, on l'observe notamment en Nouvelle-Calédonie ; signalé aux Samoa, il pourrait être présent à Wallis & Futuna.

Biotope

Jacksonaster depressum est une espèce fouisseuse* qui vit enfouie (dans quelques centimètres) dans les substrats* meubles, principalement sur des fonds sableux ou sédimentaires.

On la trouve à des profondeurs comprises entre quelques centimètres de la surface et 200 mètres.

Cet oursin préfère les environnements hydrodynamiquement stables, où les sédiments sont fins et riches en matière organique. Il ne semble pas craindre les mangroves* et lagunes.

Des études récentes évoquent le fait que cet oursin est sensibles à l'acidification des océans due au changement climatique et qu'il voit son rôle bioturbateur* diminuer dans les zones impactées, comme les mangroves.

Il est rarement observé vivant en raison de son mode de vie enfoui, d'autant qu'il est surtout actif la nuit. Avec un peu d'habitude, on peut parfois deviner sa présence par de petits monticules de sable.

Description

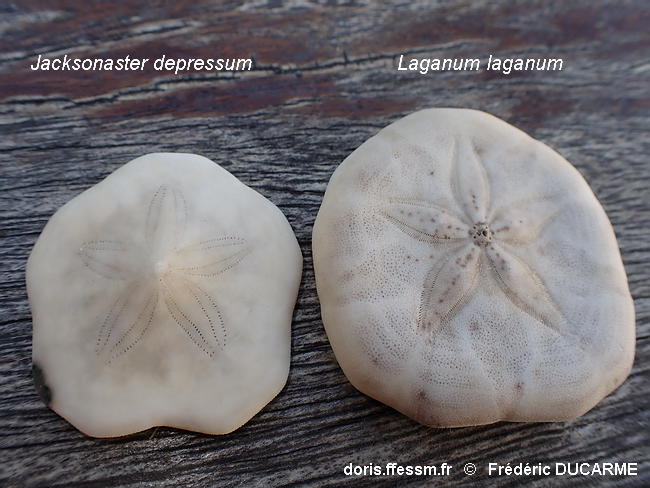

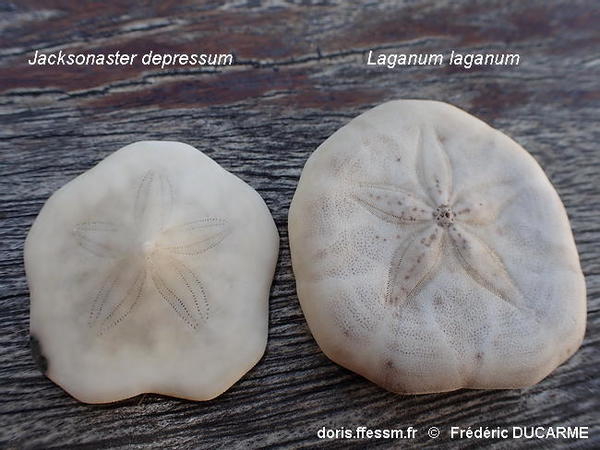

Jacksonaster depressum, appartenant à la famille des Laganidés, est un oursin irrégulier de petite taille, caractérisé par un test* (squelette calcaire) plat, de forme arrondie à légèrement pentagonale, en général légèrement plus long que large. Le bord du test est renflé créant une dépression entre la marge et le centre de l'oursin, lui aussi légèrement surélevé (toutefois certaines sous-espèces peuvent avoir le bord plus tranchant). Le diamètre du test varie généralement entre 3 et 8 cm.

Sa face aborale (supérieure) présente une coloration variable allant du crème-jaunâtre au brun pouvant tirer vers des tons violacés à bordeaux, ornée d’une "étoile" (ou "fleur") brun-rouge à cinq branches (ou "pétales"), correspondant aux zones ambulacraires* pétaloïdes où émergent les organes locomoteurs et respiratoires (podia*). L'oursin est parfois aussi parsemé de points sombres.

Les "pétales" observables sur le dessus de l'oursin sont allongés, formant d’étroites ellipses pointues et ouvertes à leur extrémité. Ils occupent plus des 2/3 du rayon du test (60-80 %, contrairement à des espèces à fleur plus réduite) et ils ont tous une taille similaire.

Au centre, le système apical* est entouré de 5 gonopores* (contre 4 chez le genre proche Peronella).

La face orale (inférieure) abrite la bouche, située au centre, et l’anus, déplacé vers l’arrière, ce qui est typique des oursins irréguliers ayant une symétrie bilatérale. Cet anus est ici légèrement plus proche de la marge que de la bouche, et allongé transversalement (ce qui distingue ce genre des Laganum). Le péristome* est entouré de cinq sillons buccaux enfoncés, droits et simples (non branchus), qui s’estompent à la moitié du rayon environ.

Les radioles* (piquants) sont courtes, fines et denses, formant un tapis velouté qui facilite le déplacement dans le sédiment. Cependant, elles sont deux fois plus longues sur la face aborale* que sur la face orale.

Le test est renforcé par des cloisons internes, lui conférant une certaine robustesse malgré sa finesse.

Espèces ressemblantes

Jacksonaster depressum peut être confondu avec plusieurs autres oursins irréguliers.

- Les oursins-biscuits ou Clypeaster spp. (C. humilis, C. subdepressus, C. reticulatus, ... ) se différencient de l'oursin-crêpe de Jackson par un test plus épais et par des pétales fermés aux extrémités et plus largement arrondis. Ils sont aussi plus épais, et ressemblent ainsi davantage à un biscuit qu’à une crêpe.

- Toujours dans la famille des Clypeasteroidés, l’espèce Arachnoides placenta peut être très ressemblante et fréquente elle aussi l’Indo-Pacifique central (principalement l'Indonésie et l'Australie). Toutefois, le test est ici tout à fait discoïde, et les pétales droits, ne formant pas d’ellipses.

- Au sein de la famille des Laganidés (comme J. depressum), les espèces du genre Peronella sont très ressemblantes mais pourvues de seulement 4 gonopores* (situés à la base des pétales chez Peronella tuberculosa, ou Peronella orbicularis, aux pétales plus courts) sur la face aborale. Les gonopores peuvent toutefois être difficilement visibles sur les individus vivants ou mal conservés.

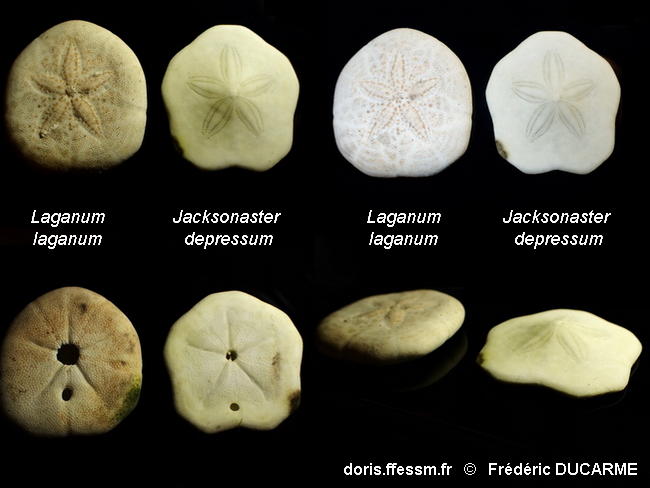

- Toujours dans cette même famille, un risque de confusion important est avec le genre Laganum, et en particulier l’espèce-type* Laganum laganum, qui fréquente parfois les mêmes sites (notamment au Vanuatu). Toutefois, cette espèce est à la fois plus épaisse et plus aplatie (bord et apex* sans relief), avec des formes plus arrondies, et surtout son périprocte* est allongé verticalement, situé à mi-chemin entre la bouche et la marge arrière.

- Dans l’Indo-Pacifique, on trouve aussi la famille des Astriclypeidés, assez ressemblante mais avec des pétales plus courts et surtout un test perforé de lunules* (comme, en Amérique, la famille des Mellitidés).

D’autres espèces peuvent ressembler mais n’ont pas du tout la même aire de répartition, comme Echinarachnius parma dans l'océan Atlantique Nord-Ouest.

Alimentation

Jacksonaster depressum est sédimentivore, c’est-à-dire qu’il se nourrit en filtrant les particules organiques présentes dans le sédiment. Ses radioles courtes et ses podia acheminent les particules nutritives (détritus organiques, micro-organismes comme les foraminifères et algues microscopiques, comme des diatomées) vers la bouche, où elles sont broyées par une lanterne d’Aristote* très modifiée.

Ce régime alimentaire a un effet bioturbateur* en modifiant l'organisation des structures sédimentaires, jouant ainsi un rôle écologique important, notamment dans le recyclage des nutriments sur les fonds marins.

Reproduction - Multiplication

Jacksonaster depressum est une espèce gonochorique*, avec des individus mâles et femelles distincts. La reproduction est sexuée et externe, avec une fécondation* en pleine eau (il n'y a donc pas d'accouplement physique).

Les gamètes* (ovules* et spermatozoïdes*) vont être libérés dans la colonne d'eau par les 5 pores génitaux. Une fois dans l'eau, les gamètes peuvent se rencontrer, au gré des courants et des vagues. Leur union, fécondation* externe, forme une cellule-œuf qui se multipliera pour donner un embryon* puis une petite larve* pélagique*, à symétrie bilatérale, appelée « pluteus* », qui dérivera dans le plancton* durant plusieurs semaines.

Progressivement, du carbonate de calcium s'accumule en spicules* à l'intérieur, ce qui alourdit la larve qui tombe sur le fond pour débuter sa métamorphose*. Lors d'une ultime transformation, le petit oursin digère le reste de pluteus pour prendre son aspect d'oursin miniature.

La période exacte de reproduction n’est pas bien documentée, mais elle dépend probablement des conditions environnementales, comme la température et la disponibilité alimentaire locales. Par exemple, les pics de reproduction ont lieu en saison des pluies dans le Pacifique Sud, d'après une étude de 2024 en Nouvelle-Calédonie.

Vie associée

On peut observer des associations entre l'oursin Jacksonaster depressum et différents groupes d'organismes (ophiures, crabes, gastéropodes...). Ces relations sont souvent facultatives, c’est-à-dire non indispensables pour les deux parties.

Des petits crustacés, comme des crabes-pois Pinnotheridés du genre Dissodactylus, peuvent vivre sur son test, profitant de sa protection ou de ses restes alimentaires.

L’ophiure Ophiodaphne formata semble pouvoir vivre à sa surface.

Les oursins plats peuvent également être les hôtes de mollusques gastéropodes de la famille des Eulimidés, il s'agit dans ce cas de parasitisme*. L'escargot va piquer le tégument* externe de l'oursin et aspirer le contenu pour s'en nourrir. Notons que les publications manquent pour déterminer exactement dans quelle mesure J. depressum est affecté et par quelles espèces exactement, bien que la relation entre ces espèces et les oursins plats en général soit connue.

De plus, des protozoaires ou des algues microscopiques peuvent coloniser ses radioles ou son test, contribuant à son camouflage dans le sédiment en lui conférant une coloration verdâtre.

Divers biologie

Des oursins similaires de la famille des Laganidés sont connus dans les archives fossiles depuis le Jurassique (± 201 Ma), témoignant de l’ancienneté de ce groupe. Des tests fossilisés de Jacksonaster depressum sont parfois retrouvés, bien que fragiles, ce qui en fait un témoin de l’évolution des échinodermes.

En filtrant les sédiments, Jacksonaster depressum joue un rôle clé dans la bioturbation*, favorisant le recyclage des nutriments et l’oxygénation des fonds marins, ce qui soutient la biodiversité des écosystèmes sédimentaires.

L'espèce est utilisée dans certaines études sur la sédimentation et la bioturbation.

Selon WoRMS, il existerait à l'heure actuelle 5 sous-espèces valides :- Jacksonaster depressum depressum (L. Agassiz, 1841)

- Jacksonaster depressum tonganense (L. Agassiz, 1841)

- Jacksonaster depressum alienum (Mortensen, 1848)

- Jacksonaster depressum tenue (Mortensen, 1848)

- Jacksonaster depressum delicatum (Mazzetti, 1894)

Leur répartition n’est pas très claire, et il pourrait ne s’agir que de simples variantes.

En Nouvelle-Calédonie, cet oursin est notamment prédaté par le mollusque gastéropode Casmaria ponderosa.

Informations

complémentaires

Utilisation en aquariophilie : bien que rarement observé vivant, cet oursin est apprécié dans les aquariums récifaux pour son rôle dans la purification des sédiments, limitant la prolifération d’algues et de débris organiques.

Biomimétisme : la structure du test, alliant légèreté et solidité grâce à son stéréome* (assemblage de calcite et de molécules organiques), inspire des recherches en architecture et en matériaux pour des constructions résistantes et élégantes.

Origine des noms

Origine du nom

français

Oursin-crêpe de Jackson : Jacksonaster depressum est appelé "oursin-crêpe" car les bords de son corps présentent des ondulations ou des plis doux, rappelant les bords irréguliers d'une crêpe cuite. D'ailleurs, son ancien (ou actuel, selon les publications) nom de genre, Laganum, signifie "crêpe" en latin et c'est pour le différencier de Laganum laganum que la précision "de Jackson" est ajoutée. Sa surface peut être relativement lisse ou légèrement granuleuse, parfois de couleur beige ou brune, ce qui renforce encore la comparaison visuelle avec une crêpe. Il vit souvent enfoui dans le sable, ce qui accentue son apparence plate et discrète, comme une crêpe posée sur le fond marin.

Ce nom vernaculaire est donc principalement descriptif et visuel, utilisé surtout dans le langage commun ou par les plongeurs et biologistes marins pour le différencier d’autres espèces plus "classiques" d’oursins.

En français, Jacksonaster depressum peut parfois, comme la plupart des oursins plats, être appelé « dollar des sables » en raison de sa forme aplatie et circulaire, rappelant une pièce de monnaie (ce nom vient de l'américain), un nom commun partagé avec plusieurs autres oursins dit irréguliers de l’ordre des Scutelloida, comme Echinarachnius parma.

On le désigne parfois simplement comme "oursin plat" pour souligner son test aplati, mais là encore, c'est un terme générique qui s’applique aux centaines d’espèces d'oursins irréguliers.

Origine du nom

scientifique

Jacksonaster : nom de genre composé en hommage à un probable naturaliste nommé Jackson, combiné à “aster” (étoile en grec), en référence à la forme étoilée sur sa face dorsale.

La description du genre Jacksonaster étant attribuée à Jules Lambert en 1914, la référence pourrait donc évoquer le Professeur Robert Tracy Jackson (1861-1948) de l'université d'Harvard, qui a publié une phylogénie des Échinodermes en 1912 (hypothèse à confirmer).

depressum : ce nom spécifique vient du latin [depressum], signifiant « aplati » ou « enfoncé », en référence à la forme plate et aplatie du test, typique des oursins irréguliers, adaptés à la vie dans le sédiment.

Ce nom reflète son adaptation morphologique à un mode de vie fouisseur*.

Il s'agit de l'espèce-type* pour le genre Jacksonaster, qui est monotypique* (il n'y a qu'une seule espèce à l'heure actuelle). Certaines classifications (comme l’Echinoid Directory, proposé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres) préfèrent toutefois persister à l’appeler Laganum depressum.

Classification

Numéro d'entrée WoRMS :

513356

|

Termes scientifiques |

Termes en français |

Descriptif |

| Embranchement |

Echinodermata |

Echinodermes |

Symétrie radiale d'ordre cinq (chez les adultes). Squelette de plaques calcaires bien développé sous le derme. Présence d'un système aquifère auquel appartiennent les podia souvent visibles extérieurement. |

| Sous-embranchement |

Echinozoa |

Echinozoaires |

Echinodermes non étoilés de forme globuleuse ou allongée. Ce groupe renferme les oursins et les concombres de mer. |

| Classe |

Echinoidea |

Echinides |

Ce sont les oursins. Forme globuleuse ou hémisphérique, squelette qui porte des piquants mobiles, des pédicellaires et des pieds ambulacraires. Pouvoir de régénération limité. |

| Sous-classe |

Euechinoidea |

Euéchinides |

Oursins plus ou moins sphériques, dits "oursins réguliers". Plaques ambulacraires composées. Bouche ventrale et anus dorsal. |

| Infra-classe |

Irregularia |

Irregulariés |

Il s'agit d'oursins irréguliers, c'est à dire montrant une symétrie bilatérale (avant-arrière). Ils sont généralement plats et vivent enfouis. La bouche et l'anus se trouvent déplacés. Les pores génitaux demeurent situés au sommet de la face aborale. |

| Subter-classe |

Neognathostomata |

Neognathostomatés |

|

| Super ordre |

Luminacea |

Luminacés |

|

| Ordre |

Echinolampadacea |

Echinolampadacés |

|

| Sous-ordre |

Scutelloida |

Scutelloidés |

|

| Famille |

Laganidae |

Laganidés |

|

| Genre |

Jacksonaster |

|

|

| Espèce |

depressum |

|

|