Dans ou sur l'ombrelle des méduses

Grands yeux verts

Antennes du mâle longues et filiformes, celles de la femelle très courtes

Tête et thorax gonflés par rapport à l'abdomen, surtout chez les femelles

Gnathopodes petits, simples, garnis de soies par endroits seulement

Pléopodes bien développés

Longueur 12 mm, corps translucide brun clair

Hypérie de Latreille

Big-eye amphipod (GB), Quallenflohkrebs (D), Kwalvlo,

kwalgarnaal (NL)

Cancer (Gammarus) galba Montagu, 1813

Hyperia latreillii H. Milne Edwards, 1830

Lestrigonus exulans Krøyer, 1838

Lestrigonus kinahani Spence Bate, 1863

Atlantique Nord, Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises], ● Atlantique Nord-OuestHyperia galba est présente dans les eaux polaires et les eaux froides de l'hémisphère nord.

Hyperia galba est une espèce planctonique* et ectoparasite*, elle vit sur ou dans de nombreuses espèces d'organismes planctoniques de grande taille (méduses, salpes, cténaires), à des profondeurs variables de la surface à 75 m de profondeur.

Hyperia galba possède un corps dodu et arrondi qui mesure 12 mm de long pour le mâle et jusqu'à 20 et même 24 mm de long pour la femelle. Les plus grands spécimens se rencontrent dans les eaux les plus froides. Son corps est translucide et brun clair ou gris jaunâtre tacheté de rouge sombre. Il est parsemé de petits chromatophores* tégumentaires brun-rouge qui donnent à l'animal une couleur générale plus ou moins sombre.

L'une des caractéristiques les plus marquantes de cette espèce est la présence de très grands yeux verts composés. Ils occupent tout le côté de la tête qui est courte et arrondie. Les yeux sont en forme de "8" avec une partie supérieure légèrement distincte de la partie inférieure.

La tête et le thorax sont plus gonflés que l'abdomen, surtout chez les femelles. Les gnathopodes* 1 et 2 sont petits, simples et garnis de soies* par endroits seulement, ils diffèrent selon le sexe.

Les antennes* 1 et 2 sont très courtes et de la même taille chez la femelle ; elles sont longues et fines chez le mâle. L'antenne 2 est plus longue que l'antenne 1, elle mesure environ les deux tiers de la longueur du corps.

Les péréiopodes* 3 à 7 sont typiquement minces et chez tous, le coxa* est très petit ; ils sont adaptés à l'accrochage sur les surfaces molles des méduses. Les pléopodes* sont bien développés. Les uropodes* 1 à 3 sont larges, aplatis, plus larges chez le mâle que chez la femelle.

Il existe plusieurs espèces d'hypéries, Hyperia galba semble être la plus fréquente en Europe.

Les deux espèces les plus communes d'Hypéries (H. galba et H. medusarum) diffèrent par la disposition des soies* sur les péréopodes* 1 à 4. Mais H. medusarum est plutôt présente dans l'Atlantique Nord-Ouest, où elle vit sur les mêmes espèces que H. galba ;

H. spinigera vit sur la méduse Periphylla periphylla qui est présente dans l’Atlantique Nord et ailleurs à de plus grandes profondeurs ;

H. crassa est présente dans le golfe de Guinée et autour des îles du Cap-Vert ;

H. macrocephala atteint 29 mm de long et vit en Antarctique sur la méduse Desmonena gaudichaudi ; cette espèce est présente en Terre Adélie ;

H. leptura est observée dans le golfe de Californie ;

H. bowmani vit dans l’océan Pacifique équatorial oriental.

Un autre genre : Hyperoche avec H. medusarum par exemple, cette espèce parasite le cténaire Pleurobrachia pileus. Ce genre est plus rare, mais très proche du genre Hyperia, il diffère au niveau des péréiopodes*.

Il existe de nombreux autres genres voisins : Hyperiella, Iulopsis, Lestrigonus, Themisto, Bougisia (ce dernier genre vit sur les leptoméduses du genre Phialidium en Méditerranée).

D'autres Amphipodes planctoniques, les Phronimes, comme Phronima sedentaria, vivent aux dépens des tuniciers planctoniques* (salpes, pyrosomes).

Hyperia galba est un ectoparasite* qui se nourrit de différentes espèces de méduses et de cténaires. On la trouve souvent sur des méduses comme Aurelia spp.(voir la rubrique "Vie associée").

L'étude des restes alimentaires dans le tube digestif d'H. galba a montré, entre autres, la présence de nématocystes* vides, mais les tissus (tentacules périphériques, tentacules buccaux) de l'hôte ne sont pas la seule et principale source d'alimentation. Lorsque cet amphipode est abondant, il serait responsable d'un effondrement de la population d'aurélies car il se nourrit aussi des gonades* de la méduse.

L'hypéride peut aussi se nourrir des proies capturées par son hôte.

La méduse peut servir de plateforme à partir de laquelle l'amphipode fait de courtes excursions pour collecter des particules alimentaires.

L'appareil masticatoire d'Hyperia peut consommer des matériaux plus durs que les tissus gélatineux (peu nutritifs) d'une méduse.

Les Amphipodes sont gonochoriques* (les sexes sont séparés). Il y a un dimorphisme* sexuel : les femelles sont un peu plus grandes que les mâles et chez Hyperia galba le mâle possède de très longues antennes* filiformes alors qu'elles sont courtes chez la femelle. Un léger dimorphisme existe aussi au niveau des yeux qui sont plus arrondis chez le mâle que chez la femelle.

Grâce à leurs antennes, les mâles détectent les phéromones* émises par les femelles. Une fois qu'il a rejoint la femelle, il la chevauche ou la porte jusqu'à ce qu'elle soit prête à muer. Alors, il introduit son sperme* dans le marsupium* et relâche la femelle.

Quelques heures plus tard, la femelle libère ses ovules* dans le marsupium afin d'assurer la fécondation. Les œufs se développent dans le marsupium. Les juvéniles qui éclosent restent dans le marsupium quelques jours. Après éclosion, les jeunes amphipodes ressemblent aux adultes mais sont de plus petite taille. Il n’y a pas de phase larvaire* pélagique*. La croissance est rapide et les individus atteignent la maturité en quelques semaines à quelques mois, en fonction de la température et des ressources alimentaires.

Comme le nombre d'œufs dans la cavité incubatrice (marsupium) n'est pas important, Laval (1980) suggère que c'est insuffisant pour assurer une infestation des hôtes par dispersion dans le plancton*. Ce serait la femelle qui déposerait sa progéniture sur les hôtes adéquats.

Chaque individu subit presque une vingtaine de mues*. La durée de vie est de l'ordre d'une année.

Hyperia galba a été observé sur diverses méduses comme Aurelia spp., Cyanea capillata, Rhizostoma pulmo/octopus (dans les poches gastriques), Chrysaora hysoscella, Pelagia noctiluca, Pandea conica,..., également chez certaines salpes comme Salpa fusiformis et des cténaires (Beroé).

Les hypéries se rencontrent occasionnellement dans les estomacs de poissons pélagiques* comme Alepocephalus bairdii.

Sans hôte, Hyperia galba ne peut pas survivre, que ce soit dans le plancton* ou en milieu benthique*.

Les hypérides vivent sur différents groupes d'animaux du macroplancton : tuniciers, siphonophores, cténaires, méduses, mollusques planctoniques* (comme les firoles) et radiolaires coloniaux. Dans tous les cas, il s'agit d'animaux peu mobiles, transparents, en général fragiles, à tissus contenant beaucoup d'eau (les "gélatineux").

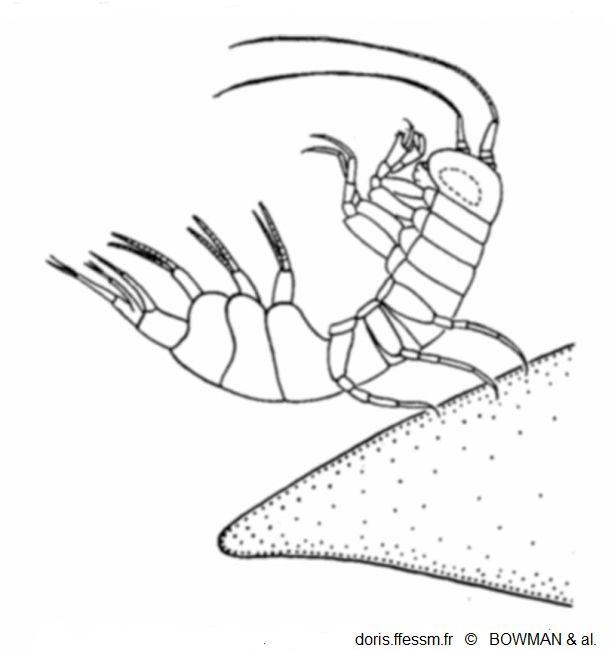

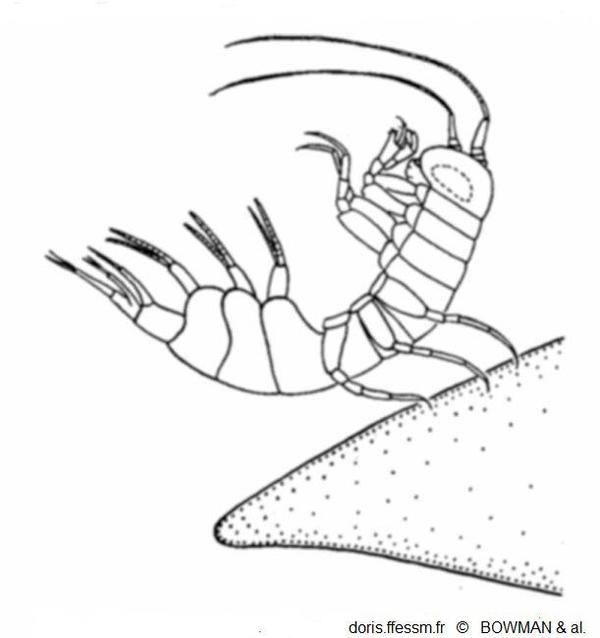

Des observations directes sur le mâle de H. galba ont révélé que ces crustacés se fixent aussi sur la face dorsale de l’ombrelle de la méduse, près de son bord après s'être retournés sur elle, et restent attachés par les péréopodes* 5 à 7 (voir l’iconographie). Ils passent la majeure partie de leur temps dans cette position et peuvent ainsi saisir les filaments de capture ou un tentacule oral de la méduse avec leurs péréopodes libres et les manger.

Les hypériens ont de grands yeux composés en forme de dôme et donc possèdent une surface oculaire particulièrement importante comparée aux amphipodes benthiques*. Ils ont ainsi un large champ visuel qui couvre plus de la moitié de la sphère visuelle de façon relativement uniforme. Leurs yeux composés sont disposés par apposition c'est-à-dire que chaque cellule photoréceptrice reçoit une image par l'unique lentille qui lui fait face et la surface réceptrice est discontinue (d'Elbée).

Le mode de vie des hypéries, en étroite association avec leurs méduses hôtes, réduit leur besoin de détecter les prédateurs ou les proies à de grandes distances et permet des interactions avec des congénères sur une même méduse.

Le sous-ordre des Hyperiidea comprend des formes marines purement planctoniques*. Aucune de ses espèces n'est benthique, mais nombre d'entre elles sont, dans une certaine mesure, des commensaux* ou parasites* des cnidaires, des salpes et d'autres animaux gélatineux.

Elles habitent la couche pélagique* des mers froides et tropicales, depuis la surface jusqu'aux horizons les plus bas de l'abyssopélagique (à des profondeurs supérieures à 7 000 m), bien que jusqu'à présent elles n'aient pas encore été recensées.

Hypérie galbée : hypérie est la simple francisation du nom de genre, galbé c'est-à-dire un contour arrondi. Cette espèce d'amphipode a un contour plus arrondi par rapport à d'autres espèces qui sont plus menues.

Hyperia, du grec [Hyperea, hyperia], c'est le nom de la fontaine de Phères en Thessalie (Grèce). Ce nom de genre, cité en 1825, par le zoologiste (et poète) français Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838) a été créé, en 1823, par le zoologiste français Pierre-André Latreille (1762-1833) sans précision sur l'origine de ce nom.

galba : du latin [galba] = gras en gaulois, gros ventre, ce nom d'espèce a été donné par le zoologiste britannique George Montagu (1753-1815). Cette espèce est plus “ronde” que les autres.

Numéro d'entrée WoRMS : 103251

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Arthropoda | Arthropodes | Animaux invertébrés au corps segmenté, articulé, pourvu d’appendices articulés, et couvert d’une cuticule rigide constituant leur exosquelette. |

| Sous-embranchement | Crustacea | Crustacés | Arthropodes à exosquelette chitineux, souvent imprégné de carbonate de calcium, ayant deux paires d'antennes. |

| Super classe | Multicrustacea | ||

| Classe | Malacostraca | Malacostracés | 8 segments thoraciques, 6 segments abdominaux. Appendices présents sur le thorax et l’abdomen. |

| Sous-classe | Eumalacostraca | Eumalacostracés | Présence d’une carapace recouvrant la tête et tout ou partie du thorax. |

| Super ordre | Peracarida | Péracarides | Les femelles sont dotées d'une cavité d'incubation formée par des expansions lamelleuses des péréiopodes. |

| Ordre | Amphipoda | Amphipodes | Péracarides comprimés latéralement, dépourvus de carapace, et possédant de nombreuses paires d'appendices souvent modifiés. Ils sont représentés par les gammares, les talitres, les caprelles... |

| Sous-ordre | Hyperiidea | Hypérides | Yeux de grande taille ; plaques coxales petites ou nulles. |

| Famille | Hyperiidae | Hyperiidés | |

| Genre | Hyperia | ||

| Espèce | galba |

Crustacés Malacostracés (crabes, crevettes...)

Crustacés Malacostracés (crabes, crevettes...)

Animal galbé

Cette vue montre l'aspect général globuleux du crustacé.

L'œil composé est à gauche.

Saint-Suliac, Bretagne (35)

16/11/2024

Crustacés Malacostracés (crabes, crevettes...)

Crustacés Malacostracés (crabes, crevettes...)

Dans une aurélie

Cet individu est sous l'ombrelle de la méduse.

Dreischor, Zélande, Pays-Bas, 3 m

08/06/2024

Individu dans une aurélie

L'amphipode est vu de 3/4 avant. les deux gros yeux sont visibles.

Dreishor en Zelande (pays-Bas) a 4 m

08/06/25

Individu en pleine eau

Cet individu est vu de dos par l'arrière. On distingue son abdomen réduit;.

Il était dans une aurélie qui a été un peu secouée par le photographe. Il s'est détaché et a nagé vers la surface.

Site de plongée de Dreischor en Zélande (Pays-Bas), 4 mètres

08/06/25

Dans Aurelia aurita

Dans la gonade (le cercle blanc autour de l’amphipode) d'une méduse Aurelia, un petit crustacé joue au squatter. On devine les deux grands yeux un peu verts.

Den Osse, Zélande, 1 m

05/05/1996

Vue frontale

Cette vue montre les yeux verts en forme de "8". Noter la présence de chromatophores brun-rouge sur le front et les appendices.

Saint-Suliac, Bretagne (35)

16/11/2024

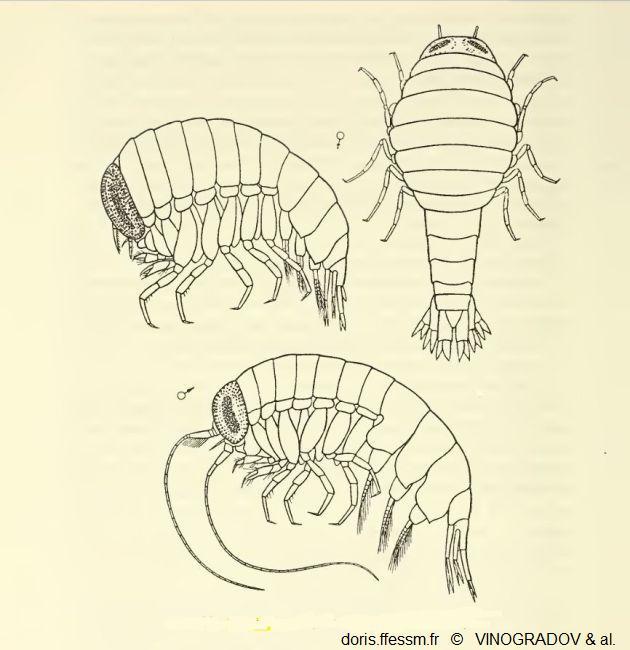

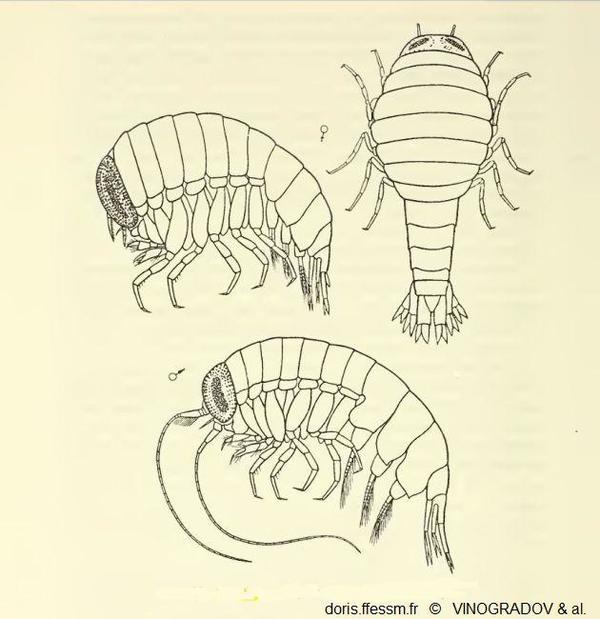

Dessins d'une femelle et d'un mâle

En haut à gauche, la femelle est vue du côté gauche, et en haut à droite : vue de dessus.

En bas, le mâle est vu du côté gauche, il porte de très longues antennes.

Pour les vues latérales, seuls les appendices du côté gauche sont représentés.

Dessins de la page 263, figure 129 (d'après G.O. Sars, 1890) extrait de Vinogradov & al 1996

Reproduction de documents anciens

1996

En position

Sur ce dessin, d'après une observation sur le vif, Hyperia galba mâle se tient sur le bord de l'ombrelle d'une cyanée.

Figure 1., page 142, Bowman & al. 1963, Narrangasset Bay..

Reproduction de documents anciens

1963

Timbre poste d'une espèce voisine

Themisto gaudichaudii Guérin-Méneville, 1825, (Parathemistho gaudichaudii est un synonyme). Espèce présente en Terre Adélie.

Timbre poste du British Antarctic Territory

Reproduction de documents anciens

1984

Rédacteur principal : Yves MÜLLER

Vérificateur : Pierre NOËL

Responsable régional : Yves MÜLLER

Bowman T.E., Gruner H-E., 1973, The families and genera of Hyperridea (Crustacea: Amphipoda), Smithsonian Contributions to Zoology,146, 64p, 82 figures

Bowman T.E., Meyers C.D., Hicks S.D. 1963, Notes on associations between hyperiid amphipods and medusae in Chesapeake and Narragansett Bays and the Niantic River, Chesapeake Science, 4, 141–146.

Dahl E., 1959, The hyperiid amphipod, Hyperia galba, a true ectoparasite on jelly fish, Universitete i Bergen Årb., naturvitensk rekke, 9, 1-8.

Dahl E., 1959, The amphipod, Hyperia galba, an ectoparasite of the jelly-fish Cyanea capillata, Nature, 183(4677), 1749.

Jessop A-L., Bagheri Z.M., Partridge J.C., Osborn K.J., Hemmi J.M., 2024, Functional differences between the extraordinary eyes of deep-sea hyperiid amphipods? Proceedings of the Royal Society B: Biomogical Sciences, 291: 20240239.

Laval P., 1980, Hyperiid amphipods as crustacean parasitoids associated with gelatinous zooplakton, Oceanography and marine Biology Annual review, 18, 11-56.

Laval P., 1992, La biologie des Hypérides, 21p.

Montagu G.,1813, Descriptions of several new or rare animals, principally marine, discovered on the south coast of Devonshire, Transactions of the Linnean Society of London, 11(1), 1–26, pls. 1–5.

Riascos J.M., Vergara M., Fajardo J., Villegas V., Pacheco A.S., 2012, The role of hyperiid parasites as a trophic link between jellyfish and fishes, Journal of Fish Biology, 81, 1686-1695.

Schellenberg A., 1927, Amphipoda, Nordisches Plankton, Zoologischer Teil, Dritter band, Crustacea, in Brandt K. A. H. & Apstein C. NORDISCHES PLANKTON, ZOOLOGISCHER TEIL, Lipsius & Tischer 589-722.

La page d'Hyperia galba dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.