Petite coquille 12-15 mm sur 5-7 mm

5 à 6 tours de spires

Coquille brune

Présence d'un opercule blanc en goutte et à stries concentriques bien marquées

Opercule affleurant l'ouverture lorsque l'animal est rétracté

Escargot robinet

Mud bithynia, common bithynia, faucet snail (GB), Tentaculata di Bithynia (I), Bithinia común o del barro (E), Gemeine Schnauzenschnecke (D)

Bulimus tentaculatus Linnaeus

Différentes sous-espèces de Bithynia tentaculata ont été décrites :

Bithynia tentaculata codia

Bithynia tentaculata excavata

Bithynia tentaculata gigas

Bithynia tentaculata producta Menke, 1828

Europe, nord de l’Asie, nord de l’Afrique, nord du Moyen-Orient, Amérique du Nord

Zones DORIS : ● Eau douce d'Europe, ● Atlantique Nord-OuestEn tant qu'espèce autochtone, Bithynia tentaculata est très largement visible dans toute la région paléarctique* : Europe, nord de l'Asie, nord de l'Afrique et nord du Moyen-Orient.

En tant qu'espèce non-indigène, Bithynia tentaculata a été retrouvée après introduction aux Etats-Unis (Région des Grands Lacs : lac Michigan, lac Ontario, fleuve Hudson et affluents, Finger Lakes, Lake Erie, lac Huron) et au Canada (dont la province du Québec et le lac Champlain).

Bithynia tentaculata est retrouvée dans les eaux riches en calcaire, dans les cours d'eau à faible courant, les rivières, les lacs, les étangs, les canaux et les eaux stagnantes. Bithynia tentaculata se tient sur différents substrats en automne et hiver (gravier, sable, argile, boue, dessous de roches) et sur les macrophytes* aquatiques (dont le myriophylle Myriophyllum sp. et la grande charagne Chara major) au cours des mois plus chauds.

Bithynia tentaculata vit principalement dans les hauts-fonds, mais on peut la retrouver à des profondeurs allant jusqu'à 5 m. Elle peut habiter les zones intertidales* (zone de balancement des marées) dans l'Hudson River. Elle s'acclimate facilement dans différents types d'eau (acide ou alcaline, à faible ou forte conductivité, à faible ou forte concentration en calcium ou sodium), et peut également survivre dans des eaux à fortes concentrations en potassium ou nitrates. Enfin, elle tend à se reproduire plus facilement dans le fleuve Saint-Laurent (province du Québec) dans des eaux peu polluées, dans les zones littorales et parmi des bancs de moules (en particulier la moule zébrée Dreissena polymorpha). Elle supporte également les eaux souffrant d'un certain déficit en oxygène.

Il existe plusieurs espèces de bithynie qu'il est très difficile (pour ne pas dire impossible) de distinguer en plongée. Cette fiche porte sur la plus commune et représentative d'entre elles : Bithynia tentaculata. Une autre espèce très commune est décrite au chapitre « Espèces semblables ».

Petit gastéropode prosobranche d'eau douce, Bithynia tentaculata présente une coquille de 12 à 15 mm de haut pour 5 à 7 mm de large. Elle est de couleur brune, de forme ovale, spiralée à enroulement dextre* (ouverture à droite de l'axe médian lorsque la coquille est tenue verticalement, pointe en haut et ouverture vers soi), sans ombilic* et comporte 5 à 6 spires* aplaties.

L'ouverture de la coquille est pointue, inférieure à la moitié de la hauteur de la coquille et se termine par un fin labre* (lèvre du coquillage).

Les adultes présentent un opercule* calcaire blanc, de forme ovale ou en goutte, avec des stries concentriques parfaitement distinguables, tandis que l'opercule des juvéniles est spiralé. L'opercule est très proche de l'ouverture de la coquille et permet de refermer celle-ci lorsque l'animal se rétracte.

L'animal présente un pied ventral, typique des gastéropodes et permettant le déplacement, ainsi que deux très longs tentacules, en avant, portant les yeux à leur base, du côté extérieur.

Bithynia leachii (Sheppard, 1823) : plus petite, coquille de 5 à 8 mm de haut pour 4 à 6 mm de large, 4 à 5 spires* avec sutures plus profondes, l'ouverture de la coquille est ovale, l'opercule est non pointu.

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758), paludine vivipare : sa coquille est épaisse (3 à 4 cm), avec 4 à 5 tours de spires, jaune à brun verdâtre avec 3 bandes brunes bien apparentes. Son opercule est à stries concentriques bien marquées et affleure l'ouverture lorsque l'animal est rétracté.

Viviparus georgianus (I. Lea, 1834), vivipare géorgienne : sa coquille est de forme globuleuse, elle comporte également 4 à 5 tours de spires, elle peut atteindre 35 mm de longueur. La coloration varie de jaunâtre à verdâtre avec des bandes rougeâtres prononcées. Elle a été introduite au Québec par déversement d'eau d'aquarium.

Comme tous les gastéropodes, Bithynia tentaculata possède une radula*, langue cornée râpeuse, qui lui permet de racler le substrat : roches, surface des végétaux aquatiques... Elle se nourrit essentiellement de débris végétaux, et parfois de restes organiques.

Elle peut également utiliser ses branchies pour filtrer les algues en suspension. Lorsqu'elle utilise ce mode d'alimentation, les algues sont aspirées et compactées entre elles pour passer entre le tentacule droit et le siphon exhalant où elles vont s'accumuler en petits paquets avant d'être ingérées. Ce mode d'alimentation est particulièrement intéressant car il permet à de grandes populations de Bithynia tentaculata de survivre dans des eaux relativement eutrophiques*.

Elle peut choisir sélectivement sa nourriture.

Comme chez la plupart des Prosobranches, les sexes sont séparés. La maturité sexuelle de Bithynia tentaculata est atteinte lorsque la coquille présente une hauteur supérieure à 8 mm.

Bithynia tentaculata pond ses œufs sur les rochers, les morceaux de bois ou des coquilles en formant des agrégats organisés en doubles rangées avec jusqu'à 77 œufs par rangée. La ponte a lieu de mai à juillet, lorsque la température de l'eau atteint 20°C. Il existe parfois une seconde ponte en octobre et novembre par les femelles nées au tout début de l'année. La densité des agrégats d'œufs sur le substrat peut atteindre jusqu'à 155/m². La fécondité maximale d'une femelle peut atteindre 347 œufs et est obtenue au cours de la seconde année. Les œufs incubent entre trois semaines et trois mois selon la température de l'eau.

Dans son habitat eurasien natif, Bithynia tentaculata est l'hôte de diverses espèces de vers trématodes digènes à différents stades (cercaires, méta-cercaires, cysticercoïdes) et d'autres parasites. Par exemple :

- en tant que premier hôte intermédiaire pour le ver trématode Prosthogonimus ovatus,

- en tant qu'hôte intermédiaire pour le ver némathelminthe Syngamus trachea et les vers trématodes Sphaeridiotrema globulus et Capillaria obsignata,

- en tant que premier et second hôte intermédiaire pour le ver trématode Cyanthocotyle bushiensis,

- en tant que second hôte intermédiaire pour le ver trématode Echinostoma revolutum,

- ou encore en tant qu'hôte intermédiaire suspecté pour le ver trématode Leyogonimus polyoon.

La dispersion naturelle de Bithynia tentaculata se produit par transport passif par les oiseaux.

La respiration de Bithynia tentaculata est branchiale.

Elle est capable de détecter la présence de sangsues par chimio-réception et de fermer son opercule pour éviter la prédation. Ses principaux prédateurs sont les poissons et certains insectes (coléoptères, hémiptères...).

Elle a une durée de vie de 17 à 39 mois.

Bithynia tentaculata est un bon indicateur du taux de contamination en cadmium, zinc et méthyl-mercure (ses tissus pouvant stocker ces composés toxiques).

En Allemagne, Bithynia tentaculata est sur la liste des espèces en danger en Saxe et Thuringe.

Bithynie : francisation du nom de genre.

Bithynia : du latin [bithynia] = la Bithynie (contrée de l'Asie Mineure), lieu de la découverte historique de cette espèce (coquille fossilisée),

tentaculata : du latin [temptare, tentare] = toucher, tâter, en raison de ses très longs tentacules.

Numéro d'entrée WoRMS : 182699

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Gastropoda | Gastéropodes | Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité des tentacules. |

| Sous-classe | Caenogastropoda | Caenogastropodes | |

| Ordre | Littorinimorpha | Littorinimorphes | |

| Famille | Bithyniidae | Bithyniidés | Gastéropodes d'eau douce de petite taille, colorés, avec un opercule calcaire et un lobe sur le dessus du cou. |

| Genre | Bithynia | ||

| Espèce | tentaculata |

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

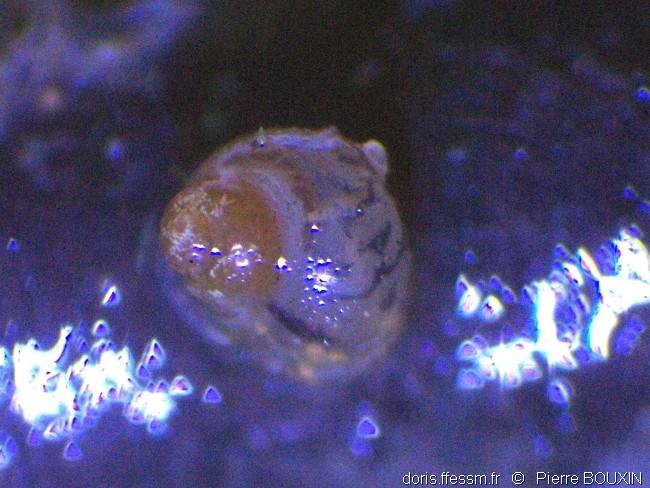

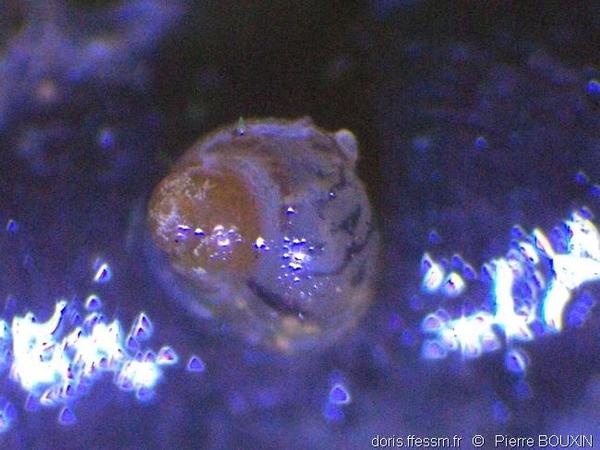

De profil

Bithynia tentaculata présente une coquille de 12 à 15 mm de haut pour 5 à 7 mm de large.

Lille, 8 m

14/11/2015

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Sur la roche

Bithynia tentaculata se tient sur différents substrats* en automne et hiver (gravier, sable, argile, boue, dessous de roches).

Lille, 6 m

24/10/2015

A l'envers

Bithynia tentaculata est retrouvé en été sur les macrophytes* aquatiques.

Boschmolenplas, 3 m

10/06/2015

Spécimen adulte

Bithynia tentaculata présente une coquille de 12 à 15 mm de haut pour 5 à 7 mm de large.

Lac de l'Eau d'Heure, Belgique

24/07/2010

Opercule

L'opercule est blanc, en forme de goutte et avec des stries concentriques bien marquées.

Gravière du Fort (Strasbourg), 6 m

08/07/2012

Très jeune spécimen

La maturité sexuelle de Bithynia tentaculata est atteinte lorsque la coquille présente une hauteur supérieure à 8 mm.

Lac de l'Eau d'Heure, Belgique

21/07/2010

Sur un macrophyte aquatique

Bithynia tentaculata se tient en été sur les macrophytes aquatiques (dont le myriophylle Myriophyllum sp. et la grande charagne Chara major).

Lac du Bourget, Banc des dames, 8 m

07/07/2009

Fin de la ponte

La ponte a lieu de mai à juillet.

Remarque : on aperçoit sur la droite de la photo les deux valves d'une moule zébrée.

Lac de la Plate Taille, Belgique, 2 m

02/06/2011

Œufs pleins

Bithynia tentaculata pond ses œufs sur les rochers, les morceaux de bois ou des coquilles en formant des agrégats organisés en doubles rangées avec jusqu’à 77 œufs par rangée.

La Gombe (Liège – Belgique)

17/07/2013

Ponte

Pontes de Bithynia tentaculata sur des morceaux de bois.

Holtzheim, 8 m

08/07/2012

Détail d'une ponte

La ponte est organisée en doubles rangées.

Lille, 6 m

18/06/2016

Œufs pleins et vides

La ponte a lieu de mai à juillet, lorsque la température de l’eau atteint 20°C.

Lac de l'Eau d'Heure, Belgique

21/07/2010

Ponte

La densité des agrégats d’œufs sur le substrat peut atteindre jusqu’à 155/m2.

Lac de l'Eau d'Heure, Belgique

01/08/2010

Ponte (zoom)

Les œufs vont incuber entre trois semaines et trois mois selon la température de l’eau.

Lac de l'Eau d'Heure, Belgique

01/08/2010

Identification

La détermination précise de ce spécimen de Bythinia est basée sur la taille de la coquille, le nombre de spires, l'épaisseur de la coquille, la coloration et les caractéristiques de l'opercule.

La Gombe (Liège – Belgique), 14 m

09/04/2009

Bithynia leachii

Pour déterminer l'espèce, il faut une photo de la coquille tenue verticalement, pointe en haut et ouverture vers soi.

Bithynia leachii (Sheppard, 1823) est plus petite avec une coquille de 5 à 8 mm de haut pour 4 à 6 mm de large. Elle a 4 à 5 spires* avec des sutures plus profondes. L’ouverture de la coquille est ovale et l’opercule non pointu.

Ces individus prélevés à 8 m de profondeur et photographiés au sec, ont ensuite été remis à l'eau.

La Gombe (Liège - Belgique), 8 m

19/08/2010

Rédacteur principal : Gaël ROCHEFORT

Vérificateur : Jean-Pierre COROLLA

Responsable régional : Gaël ROCHEFORT

La page sur Bithynia tentaculata dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.