Taille d'environ 60 cm (maximum 116 cm)

Dos haut et convexe

Profil de la tête fortement incliné

Adultes de couleur rouge ou rose

Corps des juvéniles blanc-crème à rose, marqué de trois bandes distinctes noires à brun-rouge

Lutjan rouge, poisson-empereur rouge, empereur rouge, bourgeois (La Réunion, Seychelles), pouatte (Nouvelle-Calédonie), madame tombée (Madagascar)

Emperor red snapper, emperor snapper, red emperor, government bream (GB), Pargo imperial (E), Pargo imperial (P), Keiser snapper (Afrique du Sud), Numba (Kenya), Zazamanango (Madagascar), Ahaan, anoping, budlatan, matangal, maya-maya (Philippines), Dumbwara, Fuatundu, Numba (Tanzanie)

Diacope sebae Cuvier, 1816

Lutianus sebae (Cuvier, 1816)

Diacope siamensis Valenciennes, 1830

Diacope civis Valenciennes, 1831

Genyoroge regia De Vis, 1884

Indo-Pacifique et mer Rouge

Zones DORIS : ● Indo-PacifiqueL'aire de répartition de cette espèce comprend l'Indo-Pacifique occidental (vers l'Est, de l’Afrique orientale à la Nouvelle-Calédonie, vers le Sud, du sud du Japon au sud de l’Australie) ainsi que le sud de la mer Rouge.

Sa présence a été enregistrée en Méditerranée, d’abord à Saronikos, en Grèce, en 2010, puis au large de Palerme, en Sicile, en 2016. Si dans le cas grec, la piste d'une libération intentionnelle par un aquariophile a été retenue, aucune explication valable n'a été formulée dans le cas sicilien en raison de la taille de l'individu (51 cm), très peu compatible avec un aquarium amateur et de la distance importante entre Palerme et le point d'entrée du canal de Suez.

Dans les eaux françaises, ce poisson peut se rencontrer en Nouvelle-Calédonie, surtout au nord de l'île. Quelques rares prises sont parfois signalées dans les eaux de pêche de La Réunion.

Les adultes fréquentent les récifs coralliens ou rocheux, côtiers et hauturiers, les hauts-fonds ainsi que les bancs de sable et les zones détritiques adjacents, dans des eaux entre 10 et 110 m de profondeur. Ils peuvent aussi évoluer dans des fonds de 180 m. C'est dans les eaux profondes que se rencontrent les plus gros spécimens. Durant les mois d'hiver, ils ont tendance à remonter vers la surface.

Les juvéniles préfèrent les eaux peu profondes près des côtes et des mangroves*, voire même dans les estuaires. Les plus petits individus (moins de 5 cm) trouvent refuge parmi les épines des oursins. Au fur et à mesure de leur croissance, les jeunes se déplacent vers des eaux plus profondes.

Lutjanus sebae est un poisson de forme oblongue modérément comprimé latéralement. Adulte, il atteint une taille d'environ 60 cm (maximum 116 cm). Le dos est haut et convexe. Le profil de la tête est fortement incliné. Le profil du museau est droit, légèrement convexe. Le pédoncule* caudal est assez long.

La tête est large avec une bouche terminale de grande taille. L'œil, adapté à la vision nocturne, est relativement grand.

Les adultes sont généralement de couleur rouge ou rose, plus foncés sur le dos. Les nageoires sont rouges sauf les pectorales qui sont roses. Au-dessus de la ligne latérale*, les écailles sont rangées en oblique.

Les juvéniles sont d'abord blanc-crème puis prennent une coloration rose en grandissant. Leur corps est marqué de trois bandes distinctes noires chez les plus jeunes et brun-rouge chez les plus grands. La première part du bout du museau jusqu'à la première épine dorsale, en passant par l'œil. La deuxième traverse verticalement le corps de la partie épineuse de la nageoire dorsale jusqu'aux nageoires pelviennes. La troisième s'étend obliquement de la dernière épine dorsale jusqu'à la partie inférieure du pédoncule* caudal et le long du bord inférieur de la nageoire caudale. Ces bandes vont progressivement s'estomper avec l'âge et disparaître complètement chez les individus les plus grands.

Les nageoires sont relativement grandes. La nageoire dorsale est continue. Elle est constituée d’une première moitié épineuse (11 épines) et d'une seconde partie molle (15 à 16 rayons) qui se termine en pointe. La nageoire anale, de forme triangulaire, comporte 3 épines et 10 à 11 rayons mous. Les nageoires pectorales sont pointues avec 17 rayons mous. La large nageoire caudale est légèrement fourchue.

Avec son profil abrupt caractéristique, difficile de confondre ce vivaneau avec une autre espèce, surtout au stade juvénile en raison des 3 bandes sur le corps. Toutefois s'il fallait absolument trouver des espèces ressemblantes, trois pourraient être retenues parmi les vivaneaux de teinte rouge ou rose vivant dans l'Indo-Pacifique :

- Lutjanus malabaricus, le vivaneau malabar. Toutefois, celui-ci n'a pas le profil incliné du vivaneau bourgeois et les juvéniles n'ont qu'une seule bande foncée sur le corps, bande qui, comme chez le vivaneau bourgeois, part de la mâchoire jusqu'à la dorsale en traversant l'œil. Le pédoncule* caudal est marqué d'un point noir.

- Lutjanus bohar, le vivaneau chien rouge. Cependant son profil de tête n'est pas pentu et son dos n'est pas élevé comme celui de Lutjanus sebae. Les narines logées dans une rainure marquée s’étendant vers l’avant de l’œil permettent de reconnaître à coup sûr Lutjanus bohar.

- Lutjanus sanguineus, le vivaneau têtu. C'est aussi un poisson imposant (70 cm en moyenne mais pouvant atteindre 1 m et 23 kg). Le profil angulaire de sa tête est caractéristique et permet de le distinguer de Lutjanus sebae.

Le régime alimentaire des adultes comprend un large éventail de proies : poissons, crustacés (crabes et crevettes) et céphalopodes (poulpes et calmars). Leur activité de chasse est surtout nocturne et effectuée souvent en petits groupes.

Les juvéniles se nourrissent de plancton* qu'ils trouvent dans les herbiers.

En tant que prédateur, Lutjanus sebae joue un rôle régulateur sur les populations de petits poissons et crustacés. Il participe également à la chaîne trophique* en servant de proie à de plus gros carnivores.

Lutjanus sebae est une espèce gonochorique* (sexes séparés) ovipare*. Elle forme des agrégations pour frayer. La maturité sexuelle des femelles est atteinte lorsque leur taille atteint 54 cm et un âge de 8 ans, environ. Ces données varient légèrement selon les régions. Pour le reste, on peut penser que sa reproduction s'apparente à celle des autres Lutjanidés.

En période de marées de bonne intensité propices à la diffusion des larves*, les mâles et les femelles, arrivés à maturité sexuelle, se regroupent pour former un large banc. Le frai* commence le plus souvent à la tombée de la nuit. La fécondation est externe. Pour cela, mâles et femelles entament une parade nuptiale et finissent par nager en spirale vers la surface pour relâcher leurs gamètes* en pleine eau, juste en dessous de la surface. Les femelles fraient habituellement plusieurs fois au cours d’une saison de reproduction.

Les œufs de Lutjanidés sont des œufs pélagiques*, de forme sphérique, d’un diamètre compris entre 0,65 et 1,02 mm, qui contiennent, à quelques exceptions d'espèces près, une goutte lipidique qui assure leur flottabilité. Les œufs éclosent au bout de 17 à 36 heures, selon l’espèce et la température d’incubation, pour donner des larves. La température moyenne propice à l'incubation varie entre 26 et 29°C.

Les larves nouvellement écloses mesurent moins de 2 mm. Elles n'ont pas encore de bouche, ni d'yeux complétement formés. Leurs capacités de natation étant limitées, elles utilisent les courants océaniques pour se disperser. Les premiers jours, elles subsistent en puisant les réserves dont elles ont besoin dans le sac vitellin*, une excroissance de l'intestin sous la forme d'une poche ventrale. Le sac vitellin se conserve pendant 3 à 4 jours le temps aux yeux et à la bouche de devenir fonctionnels. Après quelques jours, les larves de vivaneaux développent des épines sur la tête et certaines ont des nageoires dorsales et pelviennes particulièrement longues ce qui les rend relativement faciles à identifier à ce stade parmi le zooplancton*. Ces épines permettent une meilleure flottabilité à la larve et assurent une protection contre les prédateurs. Pendant leur vie pélagique d'environ 3 semaines, les larves évitent les eaux de surface en journée, ne remontant que la nuit pour se nourrir. Elles finissent par s'établir dans des eaux peu profondes, le long des côtes ainsi que dans les estuaires et les mangroves*, pour continuer leur croissance.

Les juvéniles restent généralement dans cette "pouponnière" pendant une période de 2 à 4 ans, selon l'espèce, puis se déplacent vers d’autres zones pour rejoindre enfin la population adulte.

A partir de la quantité de larves contenues dans le zooplancton*, deux types de modèles de reproduction saisonniers ont été constatés pour la famille des Lutjanidés. Les populations continentales ont une saison de frai restreinte à la période estivale tandis que les populations insulaires se reproduisent tout au long de l'année avec des pics d’activité au printemps et à l’automne.

En Nouvelle-Calédonie, le frai de Lutjanus sebae a lieu principalement au printemps et en été (novembre à avril).

Le vivaneau bourgeois forme, parfois, des bancs mixtes avec d'autres vivaneaux, comme le vivaneau malabar (Lutjanus malabaricus) et le vivaneau cramoisi (Lutjanus erythropterus).

Les juvéniles sont commensaux* de l'oursin diadème (Diadema setosum) et de l'oursin rouge (Astropyga radiata). Ils utilisent les piquants des oursins pour se protéger des prédateurs.

Les juvéniles vivent seuls ou en petits groupes. Ils peuvent se regrouper pour former des bancs parfois importants. Les grands adultes sont plutôt solitaires. Sans être territoriaux, ils peuvent se montrer agressifs envers les autres poissons.

Le nom anglais de "snappers", qui signifie "happeurs" et donné aux lutjans, vient du fait que ceux-ci ont l'habitude de claquer des mâchoires lorsqu'ils sont capturés.

A partir de captures commerciales, des études ont été menées en Australie, pour déterminer la taille et l'âge de Lutjanus sebae. Les spécimens examinés mesuraient, en moyenne, 509 mm pour les mâles et 451 mm pour les femelles. Leur âge a été estimé à partir de coupes minces d’otolithes* sagittaux*. Il variait de 2 à 30 ans pour les mâles et de 1 à 34 ans pour les femelles. Ce qui a mis en évidence une croissance différentielle entre les sexes, les mâles étant significativement plus grands que les femelles au même âge.

En octobre 2006, un vivaneau bourgeois, exceptionnellement vieux, a été capturé au large de la côte nord de l’Australie-Occidentale. L’interprétation de l’otolithe sagittal sectionné a été utilisée pour estimer un âge d’environ 40 ans, soit l’âge le plus ancien enregistré pour un individu de cette espèce.

Malgré son grand âge, ce dernier, une femelle n’était pas exceptionnellement grand (51,6 cm de longueur). Ce qui démontre, une fois de plus, que les femelles de cette espèce n’atteignent pas les grandes tailles des mâles.

Un spécimen de 43 ans a, depuis, été pêché dans le Queensland (Australie).

Le poids de 32 kg a été relevé pour un individu.

Dans certaines régions, la consommation de la chair de ce poisson est susceptible de provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera*, notamment lorsqu'il s'agit d'individus âgés. En Nouvelle-Calédonie, il est conseillé de s'abstenir de consommer les grands spécimens. On pense que, comme d’autres poissons prédateurs, il accumule, dans ses tissus, la toxine responsable (ciguatoxine) en se nourrissant de poissons herbivores qui mangent des algues microscopiques de la famille des Dinoflagellées (Gambierdiscus toxicus) proliférant sur les coraux morts ou malades.

Des élevages ont été créés au Pakistan, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines, pour éviter, entre autres, le risque de ciguatera. En 2012, avec le soutien de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) et de l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), des individus prélevés de différentes zones du littoral calédonien sont parvenus à maturité et se sont reproduits en captivité dans les installations du Centre Calédonien de Développement et Transfert en Aquaculture Marine (CCDTAM). Les larves obtenues à l’issue de cette première ponte ont été mises en élevage selon des protocoles indonésiens. (Lettre d’information sur les pêches de la Communauté de Pacifique Sud n° 139 – Septembre/décembre 2012). Mais ce projet d'aquaculture n'a finalement pas dépassé ce stade, le passage larve-juvénile posant des problèmes techniques non résolus localement. Capturé au stade juvénile, ce poisson peut être grossi en enclos ou dans des cages flottantes.

Depuis 2015, ce poisson est classé LC, soit Least Concern, dans la liste rouge de l'UICN*, c'est-à-dire dont le statut de conservation est jugé de préoccupation mineure. Cela signifie que les informations recueillies sur l’espèce ne permettent pas de la classer dans les autres catégories, en particulier celles qui alertent sur une menace (CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable).

C’est une espèce commerciale très importante, notamment aux Seychelles et en Thaïlande où elle a été la cible de pêcheries industrielles. Cependant, la croissance lente et l’âge tardif de maturité sexuelle de Lutjanus sebae font que ce poisson a un faible potentiel de reproduction, ce qui le rend vulnérable à la surpêche. Dans tout l'Indo-Pacifique, les populations de L. sebae nécessitent donc une gestion prudente veillant à maintenir le stock de reproducteurs à un niveau suffisant. De nos jours, les stocks ayant considérablement baissé, l'espèce ne fait plus l’objet d’une pêche spécifique à grande échelle.

Les très jeunes individus sont recherchés par les aquariophiles. Ils finissent par atteindre une grande taille et demandent alors un aquarium adapté.

Vivaneau : dénomination générique utilisée pour désigner un ensemble d'espèces appartenant à la famille des Lutjanidés. Elle vient du nom de l'espèce Lutjanus vivanus et signifie "vivant, vivace", probablement en rapport avec son activité débordante dans le récif ;

bourgeois : du nom local donné à La Réunion et aux Seychelles. Est-ce sa grande taille et son poids imposant qui l'ont fait nommer ainsi ? Ou peut-être la finesse de sa chair ?

Lutjanus : du malais "ikan lutjang" : nom d'un poisson, latinisé par Marcus E. Bloch, ichtyologue allemand (1723-1799) pour la première espèce de ce genre. Bloch croyait à tort que ce nom venait du Japon. Dans la description qu'il fait de ce poisson, il écrit : " Le Japon produit ce poisson où il porte le nom de Ikan Lutjang ; nom qui m'a servi pour la dénomination du genre de ces poissons. Le poisson présent s'appelle comme nous venons de le dire Ikan Lutjang, au Japon, Lutian chez les François, les Allemands et les Anglois". (Histoire naturelle générale et particulière des poissons, 7ème partie, p. 85) ;

sebae : probablement en l'honneur d'Albertus Seba (1665 - 1736) dont le nom a été latinisé. Ce pharmacien et zoologiste hollandais récolta des spécimens à travers le monde et les entreposa dans son célèbre "cabinet de curiosités". Il a, en outre, publié une somptueuse série d’illustrations représentant, en partie, la vie marine de l’Indo-Pacifique dont ce poisson.

Numéro d'entrée WoRMS : 218499

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Chordata | Chordés | Animaux à l’organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |

| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés | Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux. |

| Super classe | Actinopteri | ||

| Classe | Teleostei | ||

| Ordre | Eupercaria (incertae sedis) | ||

| Famille | Lutjanidae | Lutjanidés | |

| Genre | Lutjanus | ||

| Espèce | sebae |

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

Phase intermédiaire de coloration

Au stade intermédiaire de croissance, les bandes, noires chez les juvéniles, s'éclaircissent pour prendre une couleur brun-rouge. Elles finiront par s'estomper totalement à l'âge adulte.

Coral Garden, île de Praslin, Seychelles, océan Indien, 18 m

28/02/2023

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

Profil abrupt

Avec son profil abrupt caractéristique, difficile de confondre ce vivaneau avec une autre espèce, surtout au stade juvénile en raison des 3 bandes sur le corps.

Nosy Be, Madagascar, océan Indien, 10 m

17/09/2025

Biotope

Si les adultes fréquentent des eaux relativement profondes (jusqu'à 180 m), les juvéniles évoluent près des côtes où ils peuvent trouver refuge dans les anfractuosités que leur offre le récif corallien.

Nosy Be, Madagascar, océan Indien,10 m

17/09/2025

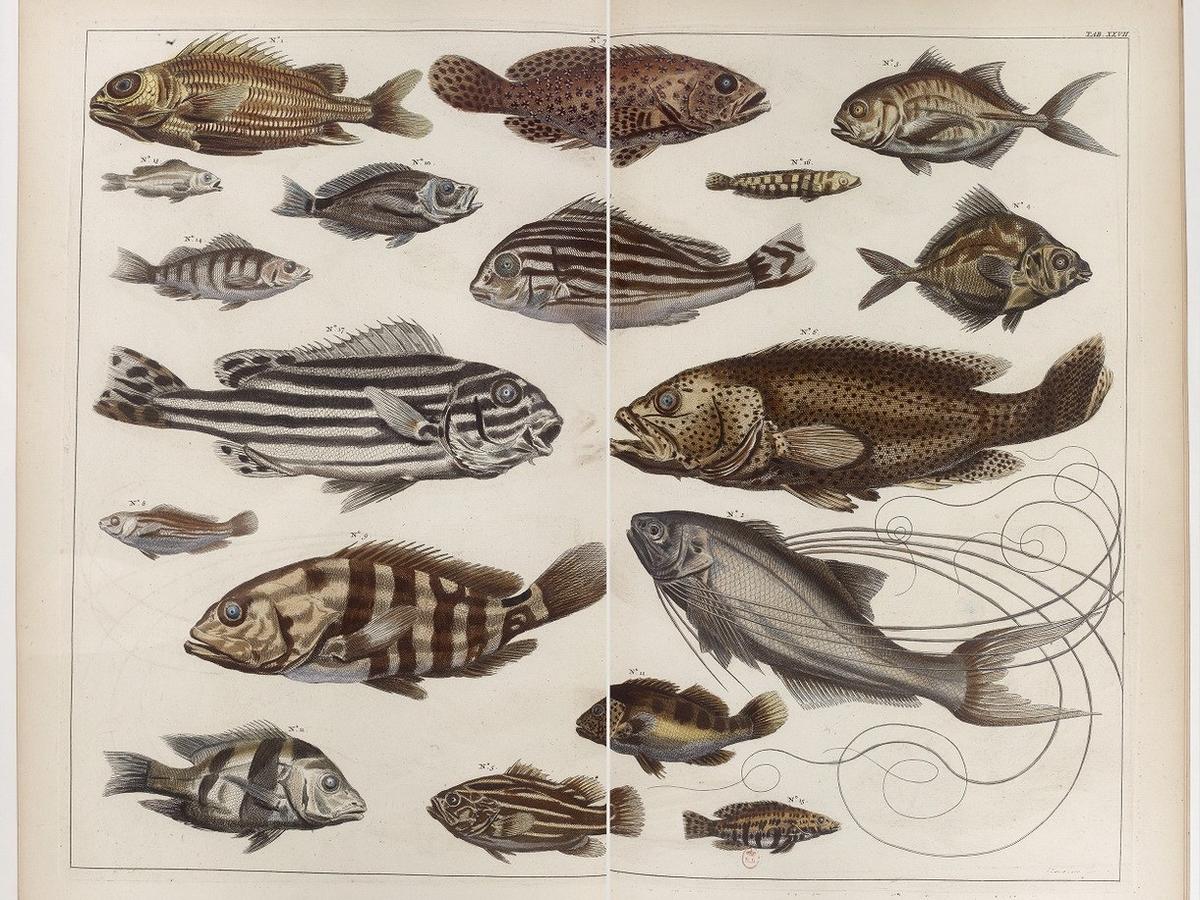

Reproduction de documents anciens

Cette planche représentant Lutjanus sebae (en bas à gauche), fait partie du tome 3 de l'ouvrage d'Albertus Seba intitulé "Locupletissimi Rerum Naturalium Thesaurus" paru en 1758 (22 ans après sa mort). Seba y a fait réaliser une illustration de chaque spécimen de son "cabinet des curiosités".

Reproduction de documents anciens

Reproduction de documents anciens

07/10/2025

Rédacteur principal : Jean-Michel SUTOUR

Vérificateur : Sylvie DIDIERLAURENT

Responsable régional : Jean-Michel SUTOUR

Deidun A., Piraino S., 2017, First record of an adult-size red emperor snapper Lutjanus sebae (Cuvier, 1816) in the Mediterranean Sea, Mediterranean, Marine Science, 18: 361–362

Zenetos A., Apostolopoulos G., Crocetta F., 2016, Aquaria kept marine fish species possibly released in the Mediterranean Sea: First confirmation of intentional release in the Mediterranean Sea, Acta Ichthyol. Piscat. 46 (3): 255–262

Newman, S.J., Dunk, I.J., 2002, , Age validation, mortality

and other population characteristics of the red Emperor snapper,

Lutjanus sebae (Cuvier, 1828), off the Kimberley coast of

North-Western, Estuarine and Coastal Shelf Science, 55:

67–80

Sumpter L.I., Fox A.R., Hillcoat K.B., 2022, Stock assessment of Queensland east coast red

emperor (Lutjanus sebae), Australia, with data to

June 2021

, Fisheries Queensland, Department of Agriculture and Fisheries., College of Science and Engineering, James Cook University, Townsville, Qld, 4811, Australia

ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University, Townsville, Qld, 4811, Australia

McPherson G.R., Squire L., O'Brien J., 1992, Reproduction of three dominant

Lutjanus species of the Great Barrier Reef, Inter-reef fishery, Asian Fish. Sci.

5(1): 17-26

McPherson G.R, Squire L., 1992, Age and Growth of Three Dominant Lutjanus

Species of the Great Barrier Reef,

Inter-Reef Fishery Northern Fisheries, Centre

Fisheries, Branch

Queensland Department of Primary Industries

Cairns, Australia

Grimes C.B., 1987, Reproductive biology of the Lutjanidae, A review, p. 239-294. In J.J. Polovina and S. Ralston (eds.) Tropical snappers and groupers: biology and fisheries management. Westview Press, Boulder, Colorado

Newman S.J., Skepper C.L., Wakefield C.B., 2010, Age estimation and otolith characteristics of an unusually old, red emperor snapper (Lutjanus sebae) captured off the Kimberley coast of north-western Australia, Journal of Applied Ichthyology

La page de Lutjanus sebae sur le site de référence de DORIS pour les poissons : Fishbase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.