Biocénose généralement présente à l’entrée des grottes

Habitat peuplé par de nombreuses espèces d’invertébrés sessiles, notamment à port dressé et très colorées

Méditerrannée

Cette biocénose* est retrouvée au niveau de toutes les zones rocheuses, en particulier en enclaves ombragées en dehors des grottes. C’est d’autant plus le cas quand ces zones sont karstiques (calcaires) comme en Provence (Bouches-du-Rhône) de la côte Bleue à la Baie de Cassis.

En France, d’autres zones rocheuses propices sont rencontrées sur la côte des Albères (ou côte Vermeille, 66), dans le Var (par exemple le Parc National de Port Cros, 83), sur la Côte d’Azur et vers Monaco, ainsi que dans l’ouest de la Corse.

Elle peut exister occasionnellement au large de côtes sableuses quand des remontées rocheuses s’y prêtent (Languedoc, côte orientale de la Corse).

La biocénose des grottes semi-obscures est principalement rencontrée sur les parties les plus extérieures des grottes (jusqu’à environ 40 m), au niveau des tunnels mais également au niveau des surplombs, fissures et parois verticales ombragées.

Cette biocénose se trouve à la transition entre les fonds de substrats durs plus ou moins éclairés (selon la profondeur et l’orientation) où peuvent se développer des algues calcaires et les grottes obscures où l’environnement physique est très sélectif. Elle est présente sur la plupart des côtes rocheuses, particulièrement quand elles sont karstiques comme en Provence, de la Côte Bleue à Cassis.

Au niveau des grottes, cette biocénose est dépendante de la topographie de l’entrée de la grotte. Les différentes formes que peuvent avoir l’entrée des grottes vont ainsi influencer les facteurs abiotiques et donc la possibilité de colonisation par différentes espèces.

Dans cet habitat, les facteurs tels que la lumière et l’hydrodynamisme sont réduits selon des gradients plus ou moins linéaires. Ceci entraîne une certaine stabilité du milieu et une représentation plus faible de certains groupes d’organismes (comme les filtreurs passifs par exemple).

La biocénose des grottes semi-obscures ne comprend que quelques rares algues sciaphiles*, limitées à la zone la plus proche du milieu extérieur, et ne comprend donc en principe pas d’herbivores stricts. Le réseau trophique* est donc constitué uniquement de filtreurs, de détritivores* et de carnivores. Un degré de confinement se manifeste suivant un gradient qui va de l’extérieur vers l’intérieur de la grotte, avec une diminution des apports extérieurs, et un développement d’organismes fixés peu exigeants ou bien adaptés à l’exploitation d’une ressource trophique faible et aléatoire.

Les grottes semi-obscures sont peuplées par de nombreuses espèces d’invertébrés sessiles telles que des éponges, des scléractiniaires et des bryozoaires.

D’autres espèces profitent de cet habitat comme :

Il s'agit souvent de zones de refuges pour les individus se cachant de leurs prédateurs.

Cet habitat sensible est

régulièrement visité par les plongeurs de loisirs. Le corail rouge, habitant emblématique de

cette biocénose est ciblé pour son utilisation en bijouterie. Cette activité

est réglementée nationalement et internationalement.

Ces visites de plongeurs en scaphandres ouverts participent à la bio-dégradation des plafonds de ces grottes par les "flaques d'air" qu'ils y laissent, émergeant les organismes fixés qui se retrouvent parfois hors d'eau un certain temps.

Les espèces associées à cette biocénose possèdent une haute valeur patrimoniale et sont donc protégées au titre de plusieurs conventions (Barcelone, 1976 ; Berne, 1982).

Le mérou brun, espèce emblématique de Méditerranée est placé sous moratoire depuis 1993.

Le corb fait également l'objet de moratoires ponctuels

----------

Typologie utilisée dans cette fiche DORIS/OFB :

Typologie nationale des biocénoses benthiques de Méditerranée (NatHab-Med)

| Typologie et description | |

|---|---|

| Niveau 1 |

|

| Niveau 2 |

|

| Niveau 3 |

|

HABITAT MARIN MÉDITERRANÉE

HABITAT MARIN MÉDITERRANÉE Med. IV. Circalittoral

Med. IV. Circalittoral

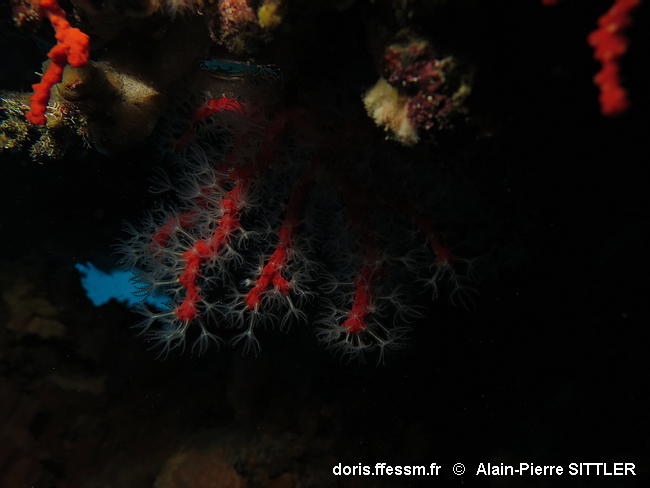

Depuis l’intérieur

Les mètres encore éclairés de cette grotte, permettant à certaines espèces typiques de se développer, comme ici Corallium rubrum.

Grotte à Corail, rade de Villefranche-sur-mer (06), Méditerranée, 25 m

05/12/2021

HABITAT MARIN MÉDITERRANÉE

HABITAT MARIN MÉDITERRANÉE Med. IV. Circalittoral

Med. IV. Circalittoral

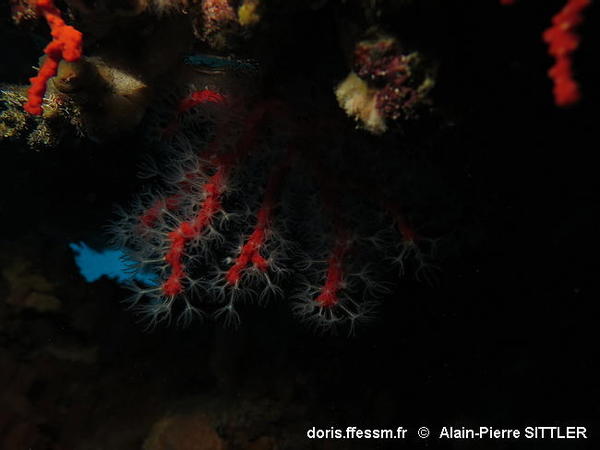

Au fronton d'une grotte

A l’entrée de cette grotte d'une vingtaine de mètres de profondeur horizontale, bénéficiant de lumière sur les trois quarts de sa surface au sol (beaucoup moins au plafond !), on retrouve des éléments classiques de la biocénose de cet habitat : le corail rouge Corallium rubrum, des éponges diverses, des algues rouges calcaires appartenant au coralligène alentour, des bryozoaires...

Grotte à corail, rade de Villefranche-sur-mer (06), Méditerranée, 25 m

19/07/2007

Plongeur explorant une grotte

Cet habitat sensible est régulièrement visité par les plongeurs de loisirs. Ces visites de plongeurs en scaphandres ouverts participent à la bio-dégradation des plafonds de ces grottes par les "flaques d'air" qu'ils y laissent, émergeant les organismes fixés qui se retrouvent parfois hors d'eau un certain temps. Les coups de palmes malencontreux ou en les agitations du substrat qui se redépose sur les organismes peuvent également constituer un danger pour la biocénose des grottes.

Il est donc largement préférable de ne pas entrer dans les grottes avec un équipement standard en circuit ouvert relâchant de l'air.

Au large de l'Estérel (83), Méditerranée

21/09/2012

Rédacteur principal : Jonathan SAGAN (OFB)

Vérificateur : Gaëlle QUEMMERAIS AMICE (OFB)

Vérificateur : Alain-Pierre SITTLER

Responsable régional : Gaël ROCHEFORT

Bellan-Santini D., Lacaze J.C., Poizat C., 1994, Les biocénoses marines et littorales de Méditerranée, synthèse, menaces et perspectives, Collection Patrimoines Naturels, Secrétariat de la Faune et de la Flore/M.N.H.N., 19, 1-246.

Bensettiti F., Bioret F., Roland J., Lacoste J.-P. (coord.), 2004, « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, Tome 2 - Habitats côtiers, MEDD/MAAPAR/MNHN, Éd. La Documentation française, Paris, 399p. + cédérom.

CREOCEAN, 2010, Inspection des grottes submergées et semi-submergées sur le littoral corse et propositions de mesures de gestion, DREAL de Corse, Dossier 1-10208E.

Garrabou J., Coma R., Bensoussan N., Bally M., Chevaldonné P., Cigliano M., Diaz D., Harmelin J.G., Gambi M.C., Kersting D.K., Ledoux J.B., Lejeusne C., Linares C., Marschal C., Perez T., Ribes T., Romano H., Serrano J., Torrents T., Zabala E., Zuberer S., Cerrano A., 2009, Mass mortality in Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: effects of the 2003 heat wave, Global Change Biology, 15(5), 1090-1103.

Harmelin J.G., Boury-Esnault N., Fichez R., Vacelet J., Zibrowius H., 2003, Peuplement de la grotte sous-marine de l’Ile de Bagaud (Parc National de Port-Cros, France, Méditerranée), Scientific Reports of the Port-Cros Natural Park, 19, 117-134.

Harmelin J.G., Vacelet J., Vasseur P., 1985, Les grottes sous-marines obscures : un milieu extrême et un remarquable biotope refuge, Tethys, 11 (3-4), 214-229.

Laborel J., 1961, Contribution à l'étude directe des peuplements benthiques sciaphiles sur substrat rocheux en Méditerranée, Recueil des Travaux de la Station Marine d’Endoume, 33 (20), 117-173.

La Rivière M., Michez N., Delavenne J., Andres S., Fréjefond C., Janson A-L., Abadie A., Amouroux J-M., Bellan G., Bellan-Santini D., Chevaldonné P., Cimiterra N., Derolez V., Fernez T., Fourt M., Frisoni G-F., Grillas P., Harmelin J-G., Jordana E., Klesczewski M., Labrune C., Mouronval J-B., Ouisse V., Palomba L., Pasqualini V., Pelaprat C., Pérez T., Pergent G., Pergent-Martini C., Sartoretto S., Thibaut T., Vacelet J., Verlaque M., 2021, Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée, UMS PatriNat éd., Paris, 660p.

Laubier L., Pérez T., Lejeusne C., Garrabou J., Chevaldonné P., Vacelet J., Boury-Esnault N., Harmelin J.G., 2003, La Méditerranée se réchauffe-t-elle ?, Marine life, 13 (1-2), 71-81.

Michez N., Dirberg G., Bellan-Santini D., Verlaque M., Bellan G., Pergent G., Pergent-Martini C., Labrune C., Francour P., Sartoretto S., 2011, Typologie des biocénoses benthiques de Méditerranée, Liste de référence française et correspondances, SPN 2011, 13, MNHN, Paris, 50p.

Michez N., Fourt M., Aish A., Bellan G., Bellan-Santini D., Chevaldonné P., Fabri M.-C., Goujard A., Harmelin J.-G., Labrune C., Pergent G., Sartoretto S., Vacelet J., Verlaque M., 2014, Typologie des biocénoses benthiques de Méditerranée Version 2, Service du patrimoine naturel, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Rapport SPN 2014, 33, 26p.

MNHN, Service du Patrimoine Naturel, 2012, Biocénoses des fonds meubles du médiolittoral. Sous-région marine Méditerranée occidentale, Évaluation initiale DCSMM. MEDDE, AAMP, Ifremer, Ref. DCSMM/EI/EE/MO/19/2012, 8p.

Peres J.M., Picard J., 1964, Nouveau manuel de bionomie benthique de la Méditerranée, Rec Trav. Stat. Mar. Endoume, 31(47), 1-137.

Perez T., Garrabou J., Sartoretto S., Harmelin J.G., Francour P., Vacelet J., 2000, Mortalité massive d’invertébrés marins : un événement sans précédent en Méditerranée nord-occidentale, C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Vie, 323, 853-865.

PNUE, PAM, CAR/ASP, 2007, Manuel d’interprétation des types d'habitats marins pour la sélection des sites à inclure dans les inventaires nationaux de sites naturels d’intérêt pour la Conservation, Pergent G., Bellan-Santini D., Bellan G., Bitar G. et Harmelin J.G. eds., CAR/ASP publ., Tunis, 199p.

Rastorgueff P.A., Bellan-Santini D., Bianchi C.N., Bussotti S., Chevaldonné P., Guidetti P., Harmelin J.G., Montefalcone M., Morri C., Pérez T., Ruitton S., Vacelet J., Personnic S., 2015, An ecosystem-based approach to evaluate the ecological quality of Mediterranean undersea caves, Ecological Indicators, 54, 137-152.

----------

La fiche de cet habitat dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du projet européen Life Marha, LIFE16 IPE FR001, porté par l’Office Français de la Biodiversité. Contact OFB : Alain PIBOT

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.