Plante de 50 à 150 cm

Rameau en forme de goupillon

Fines feuilles vertes (de 1 à 8 cm) portant les utricules (2 à 5 mm)

Vésicules rosacées plus ou moins sombres

Hampe florale de 10 à 50 cm, avec 6 à 12 fleurs d'un jaune très vif

Corolle à deux lèvres pourvue d'un éperon

Pédicelles 2 à 3 fois plus longs que les bractéoles

Absence de racines

Non fixée

Utriculaire commune, grande utriculaire, utriculaire citrine, utriculaire élevée

Greater bladderwort (GB), Erba-vescica comune (I), Echter Wasserschlauch, Gemeiner Wasserschlauch, Gewôhnlicher Wasserschlauch (D), Groot blaasjeskruid (NL)

Lentibularia vulgaris (Linnaeus) Moench

Cosmopolite

Zones DORIS : ● Eau douce d'Europe, ● Atlantique Nord-OuestOn retrouve cette utriculaire un peu partout sur le globe : elle supporte (et s'adapte) assez bien des écarts de température (Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord et Sud,…) mais également d'altitude (jusqu'à 1000 m).

Présente dans presque toute la France et la Belgique. Rare dans le Sud-Ouest, le Midi et la Corse.

Plus localisée en Suisse (Jura et Plateau).

Cette plante préfère les eaux douces (plutôt acides), avec pas ou peu de courant : étangs, mares et marais.

Elle privilégie plutôt les zones ensoleillées ou peu ombragées.

On peut souvent observer l'utriculaire commune posée sur des characées (algues qui forment généralement un tapis dense).

Utricularia vulgaris est une plante subaquatique vivace « carnivore » indigène de 50 à 150 cm de long.

Les rameaux sont submergés, nombreux, verts, très divisés et toujours feuillés. En forme de goupillon, ils portent de fines feuilles ovales, divisées en lanières étroites et denticulées (de 1 à 8 cm de long) et de nombreuses (jusqu'à 200 par rameau) petites vésicules rosacées plus ou moins sombres appelées utricules*.

Ses tiges florifères émergent de l'eau de 10 à 30 cm. Les hampes florales, luisantes, rouge brunâtre à violacées, longues de 10 à 25 cm et épaisses de 1 à 2 mm, se créent à l'intersection des rameaux et portent de 6 à 12 fleurs jaune vif. La corolle à deux lèvres, de 15 à 18 mm de long, est pourvue d'un éperon* conique. Les pédicelles sont 2 à 3 fois plus longs que les bractéoles*.

Les rhizoïdes* sont peu nombreux (de 0 à 5) et courts (5 à 35 mm). L'utriculaire se pose sur d'autres plantes ou le fond, ou se retrouve « en suspension » proche de la surface pour permettre une floraison aérienne.

Les différentes espèces d'utriculaires subaquatiques sont difficiles à identifier avec certitude. La façon la plus sûre, est l'observation des fleurs : la forme des calices (à 2 lobes) permet de déterminer à quelle espèce appartient l'utriculaire que vous observez.

On distingue :

Utricularia australis R. Br., utriculaire du midi : tellement ressemblante que les erreurs d'identification, même par des botanistes, sont nombreuses.

Utricularia bremii Heer ex Köll., utriculaire de Bremi : très rare et très peu répandue en France (protégée en Alsace).

Utricularia intermedia Hayne, utriculaire intermédiaire : plus petite (20 à 40 cm), elle porte deux types de rameaux (les uns sont verts, submergés, flottants et généralement dépourvus de vésicules, les autres sont blanchâtres, plus ou moins fixés dans la vase et portent toujours des vésicules). Assez rare, on la trouve dans les tourbières et les mares.

Utricularia minor Linnaeus, petite utriculaire : plus petite (jusqu'à 30 cm), elle ressemble fort à U. intermedia. Elle est moins répandue et on la trouve dans les marais tourbeux.

Utricularia ochroleuca R.W.Hartm, utriculaire jaunâtre : plus petite (jusqu'à 15 cm), elle ressemble fort à U. intermedia. On la trouve souvent mélangée aux populations de U. intermedia et U. minor.

Utricularia vulgaris subsp. macrorhiza (Leconte ex Torr.) Clausen n'est pas présente en métropole mais cette sous-espèce est présente à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle a besoin de lumière pour la photosynthèse, mais elle va aussi capturer du zooplancton (daphnies, rotifères, larves diverses…)

Le système de capture des proies se fait au niveau de « petits sacs » appelés utricules (d'où le nom de l'utriculaire).

Ce sac, aplati, de forme plutôt ovoïde, présente des petits poils devant un clapet d'entrée. On distingue deux poils plus longs, comme des antennes, en forme de branchages, qui auraient un rôle attractif : la future proie s'approche, pensant se réfugier, ou se poser sur des algues… C'est alors que les autres petits cils jouent leur rôle : dès qu'ils détectent un mouvement à proximité, ils déclenchent l'ouverture du clapet de l'utricule. A ce moment, les deux parois s'écartent, en créant un phénomène d'aspiration d'eau, et de la malheureuse proie. Le clapet se referme aussitôt (on parle d'1/30e à 1/500e de seconde), emprisonnant l'imprudente. Cela s'appelle : piège actif à succion.

L'utricule mettra une demi-heure à deux heures, pour évacuer l'eau, au travers de ses parois, par phénomène d'osmose (passage à travers la paroi). Ensuite, ce sont les enzymes digestives, produites par les parois intérieures, qui feront leur travail, en favorisant l'assimilation de l'azote du zooplancton, nécessaire à la survie et croissance de la plante.

On peut observer une variation de coloration des utricules, sur le même rameau de la plante : plus on s'éloigne du bourgeon végétatif, plus la belle coloration verte, rosée, rouge, va s'assombrir et noircir. Cela est dû à l'accumulation des résidus des proies, non digérés, dans les utricules.

Deux modes de reproduction peuvent être observés :

Sexuée

L'utriculaire peut rester plusieurs années sans fleurir. Lorsque ses hampes florales parviennent à sortir au-dessus de la surface de l'eau, les insectes butineurs peuvent faire leur travail de « pollinisation », et permettre à la plante de former des graines (pollinisation entomogame*). Ces graines pourront donner vie à de nouveaux plants en germant au fond de l'eau dans la vase.

Asexuée

La plante possède un autre mode de reproduction, ou plutôt de survie car elle ne possède pas de racines. Elle croît donc au niveau d'un bourgeon qui développe sans cesse de nouvelles feuilles et de nouveaux rameaux, tandis que l'autre extrémité du rameau dépérit. Au printemps et en été, le bourgeon végétatif étant actif, la plante croît. Mais à l'automne, avec le rafraîchissement de la température de l'eau, la formation de nouvelles feuilles se ralentit. Il se forme alors un « gros bouton », appelé hibernacle* ou turion*. A l'arrivée de l'hiver, l'hibernacle, sous son propre poids, va tomber au fond de l'eau, et végéter jusqu'à ce que la température (au printemps suivant) lui soit favorable et qu'il produise de nouveaux rameaux.

La famille des utriculaires présente à peu près 180 espèces, dont 6 subaquatiques, que l'on trouve en France.

8 espèces et un hybride poussent au Québec : Utricularia cornuta, U. geminiscarpa, U. gibba, U. intermedia, U. minor, U. purpurea, U. resupinata, et U. macrorhiza autrefois connue comme U. vulgaris ainsi que l'hybride Utricularia x ochroleuca.

On peut observer, sur les rameaux d'utriculaire, des Hydracariens (Hydrachna globosa, acarien bille rouge), que l'on peut confondre avec les utricules… si l'on est peu attentif !

NB : Les espèces terrestres sont les plus recherchées par les collectionneurs de plantes carnivores qui les cultivent.

De portée régionale : liste des espèces végétales protégées

Espèces végétales en région Picardie : Article 1

Espèces végétales en région Centre : Article 1

Espèces végétales en région Nord-Pas-de-Calais : Article 1

Espèces végétales en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Article 1

Espèces végétales en région Midi-Pyrénées : Article 1

Espèces végétales en région Limousin : Article 1

Espèces végétales en région Rhône-Alpes : Article 1

Espèces végétales en région Alsace : Article 1

Traduction du nom scientifique.

Utricularia : du latin utricula, diminutif de [uter] = outre, plante qui porte des pièges en forme d'outre,

macrorhiza : du grec [macro-] = gros et du grec [rhizo] = racine, soit grande, grosse racine,

vulgaris : du latin [vulgaris] = commun, ordinaire.

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Magnoliophyta | Angiospermes | Plantes à fleurs dont les graines fécondées sont renfermées dans un fruit. |

| Classe | Magnoliopsida | Dicotylédones | Embryons à deux cotylédons*. |

| Sous-classe | Asteridae | Astéridées | |

| Ordre | Scrophulariales | Scrophulariales | |

| Famille | Lentibulariaceae | Lentibulariacées | |

| Genre | Utricularia | ||

| Espèce | vulgaris |

Plantes subaquatiques

Plantes subaquatiques

Dans son milieu

Vue d’ensemble d’utriculaires posées sur des characées. Les bourgeons végétatifs sont bien visibles, ce qui marque le développement printanier de la plante.

Gravière de Plobsheim (67)

25/05/2008

Plantes subaquatiques

Plantes subaquatiques

Rameau immergé

Les rameaux sont submergés, nombreux, verts, très divisés et toujours feuillés.

Gravière de Plobsheim (67)

09/06/2007

Détail de tiges immergées

En forme de goupillon, les rameaux portent de fines feuilles ovales, divisées en lanières étroites et denticulées (de 1 à 8 cm de long), et de nombreuses (jusqu’à 200 par rameau) petites vésicules rosacées plus ou moins sombres appelées utricules*.

Gravière de Plobsheim (67)

06/2003

Les utricules

Les utriculaires vont compléter leur alimentation par le piégeage de zooplancton (daphnies, rotifères, larves diverses…).

Le système de capture des proies se fait au niveau de « petits sacs » appelés utricules.

Gravière de Plobsheim (67)

25/05/2008

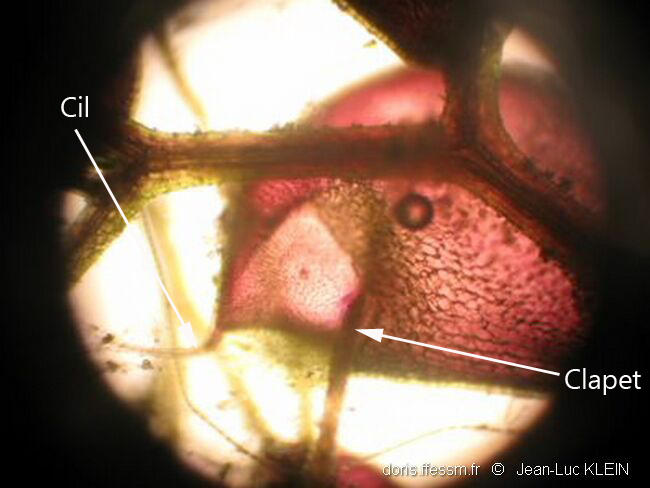

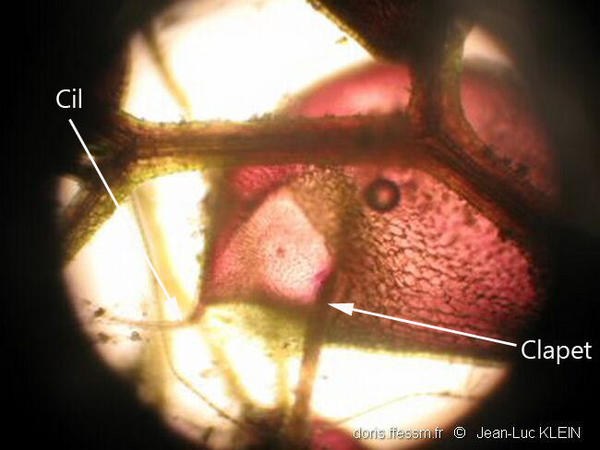

Détail de l'utricule

Ce sac, aplati, de forme plutôt ovoïde, présente des petits poils devant un clapet d’entrée. On distingue deux poils plus longs, comme des antennes, en forme de branchages, qui auraient un rôle attractif : la future proie s’approche, pensant se réfugier, ou se poser sur des algues… C’est alors que les autres petits cils jouent leur rôle : dès qu’ils détectent un mouvement à proximité, ils déclenchent l’ouverture du clapet de l’utricule. A ce moment, les deux parois s’écartent, en créant un phénomène d’aspiration de l’eau, et de la malheureuse proie. Le clapet se referme aussitôt (on parle d’1/30e à 1/500e de seconde), emprisonnant l’imprudente. Cela s’appelle : piège actif à succion.

On devine le clapet d’ouverture, et les cils déclencheurs.

Stage Commission Bio EST, Schiltigheim (67)

13/06/2009

Hampe florale

La plante flotte près de la surface, lui permettant une floraison aérienne.

Les hampes florales, luisantes, rouge brunâtre à violacées, longues de 10 à 25 cm et épaisses de 1 à 2 mm, se créent à l’intersection de rameaux et portent de 6 à 12 fleurs jaune vif.

Gravière de Plobsheim (67)

09/06/2007

Floraison en surface

Jolie présence de l’utriculaire, visible pour le promeneur…

Gravière de Plobsheim (67)

21/06/2008

Floraison sous l'eau

Il arrive que les tiges fleuries n'arrivent pas à sortir de l'eau et la fructification ne pourra alors aboutir.

Cette utriculaire en fleur est posée sur des characées, au milieu de potamots pectinés.

Gravière de Plobsheim (67)

09/06/2007

Fleur

La corolle à deux lèvres, de 15 à 18 mm de long, est pourvue d'un éperon* conique. Les pédicelles sont 2 à 3 fois plus longs que les bractéoles*.

L’observation précise de la fleur permet la détermination de l’espèce.

Gravière de Plobsheim (67)

28/06/2009

Bourgeon hivernal ou turion ou hibernacle

L’hibernacle grossit et s’alourdit, avec le refroidissement des eaux, et la baisse de la luminosité hivernale.

Gravière de Plobsheim (67)

16/10/2005

Utricularia minor

Les utricules sont plus petites, de couleur verte, les feuilles plus fines et plus courtes.

Gravière de Goldscheuer (Allemagne)

30/05/2008

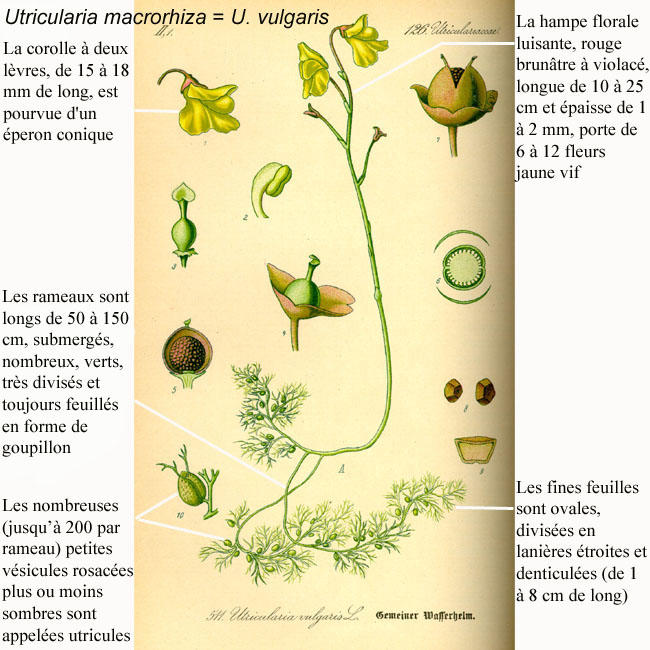

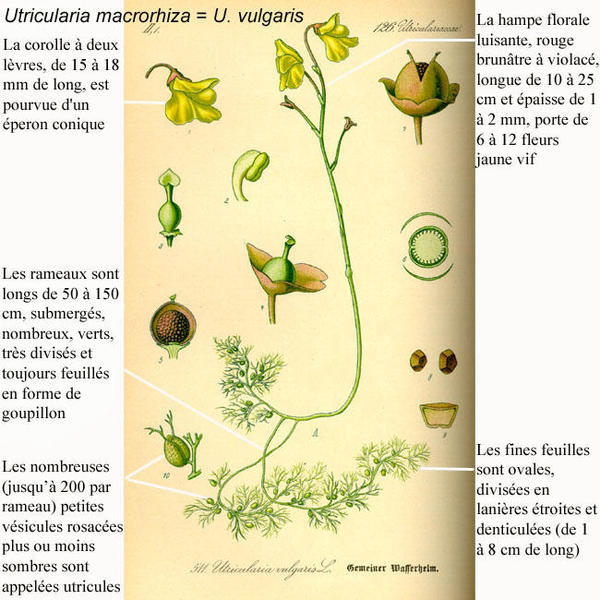

Planche naturaliste

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé FLORA VON DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ 1885, Gera, Germany Cette image fait partie de Kurt Stübers Online Library

N/A

Reproduction de documents anciens

1885

Rédacteur principal : Cathy ANDRES

Rédacteur : Jean-Pierre COROLLA

Vérificateur : Michel KUPFER

Responsable régional : Michel KUPFER

Lombard A., Bajon R., 2001, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed].

Mady M., 2009, Clé de détermination des utriculaires du massif armoricain, document Ms-Powerpoint, 35 diapositives

La page sur Utricularia macrorhiza sur le site de référence de DORIS pour les plantes : Tela Botanica

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.