Limace de petite taille, jusqu'à 2 cm pour les plus grandes

Cérates nombreux, fusiformes et épais ou fins et longs selon les individus

Cérates de vert clair à vert sombre, mouchetés de blanc et avec un apex blanc

Corps blanc translucide avec des nervures vertes se prolongeant dans les rhinophores

Rhinophores enroulés et épais

Placida dendritique

Branched sapsucker (GB), Groene Rolsprietslak (D)

Calliopaea dendritica Alder & Hancock, 1843

Hermaea dendritica (Alder & Hancock, 1843)

Hermaea venosa Lovén, 1844

Hermaea lutescens A. Costa, 1866

Hermaea orbicularis A. Costa, 1866

Hermaea brevicornis A. Costa, 1867

Placida brevicornis (A. Costa, 1867)

Hermaea ornata MacFarland, 1966

Cosmopolite

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française], ○ [Atlantique Nord-Est, Manche et mer du Nord françaises], ● Atlantique Nord-OuestPlacida dendritica est présente dans le monde entier, des eaux tempérées chaudes aux eaux côtières boréales*. Cette espèce a été largement documentée en Europe, de la Norvège à la Méditerranée, des deux côtés des océans Pacifique et Atlantique, en Afrique du Sud, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Placida dendritica se rencontre sur les petits fonds rocheux, parmi les filaments d'algues du genre Bryopis sp. ou du genre Codium (Codium bursa, Codium fragile subsp. fragile, Codium sp.) dont elle se nourrit. Dans les environnements dépourvus d'algues codium ou bryopsis, Placida dendritica a été retrouvée sur des algues du genre Derbesia.

En Méditerranée, Placida dendritica ne semble observée en mer que sur Codium bursa alors qu'on la retrouve dans la lagune de Thau sur Codium fragile et sur des algues Bryopsis sp.

Placida dendritica est un petit sacoglosse éolidiforme d'allure élancée dont la longueur maximale peut atteindre 15 à 20 mm. Le corps, de couleur blanc grisâtre translucide, est fin avec une largeur d'environ 2 mm. Le pied forme un mufle élargi à l'avant et se termine à l'arrière par une queue mince et pointue.

Une quarantaine de cérates* sont disposés en 8 groupes mal définis de chaque côté du corps, laissant le dos apparent. Ces cérates peuvent être fusiformes et massifs comme fins et longs selon les individus. Les cérates latéraux sont plus petits que les cérates médians qui peuvent mesurer près de la moitié de la longueur du corps.

Chaque cérate contient un diverticule plus ou moins ramifié de la glande digestive. Quand l'animal s'est nourri du contenu de ses algues de prédilection (voir Alimentation), les cérates apparaissent vert foncé, mouchetés de petites taches blanches. La couleur verte est due à l'accumulation des chloroplastes* des algues vertes dans la glande digestive. L'apex* des cérates est d'un blanc un peu plus soutenu. Des ramifications, également vertes, de cette glande apparaissent par transparence sur tout le corps de l'animal, sur le dos, jusqu'à l'extrémité caudale, sur la tête et jusqu'aux rhinophores*.

Les rhinophores sont lisses et enroulés. Ils sont longs, trapus et épais à la base. Une tache oculaire est présente de chaque côté de la tête, à peu près à mi-distance entre les rhinophores et les premiers cérates.

Il faut noter des variations morphologiques, surtout au niveau des cérates, qui peuvent amener de la confusion quant à l'identification. Ces variations peuvent être dépendantes de la nourriture consommée. Ainsi, les individus se nourrissant de Codium sp. présentent en moyenne de nombreux cérates plutôt courts et proportionnellement épais, tandis que les cérates de leurs congénères se nourrissant de Bryopsis sp. sont moins nombreux, plus longs et proportionnellement fins. Une étude (Trowbridge, 1997a) a montré que la variation morphologique était clairement induite par le régime alimentaire, la forme des cérates ayant changé quand la source de nourriture a été intervertie en laboratoire.

Cela peut aussi expliquer les différences morphologiques et les variations de couleur observées en Méditerranée entre les individus vivant en mer (individus de petite taille et plutôt clairs) et ceux vivant dans la lagune de Thau (individus plus massifs et plus foncés). Les individus très foncés observés dans la lagune de Thau ont pu être confondus avec Placida viridis (voir Espèces ressemblantes). Des juvéniles peu nourris ou des individus privés de nourriture peuvent aussi apparaître plus clairs.

La confusion sera possible avec les autres espèces du genre Placida.

Placida viridis : ressemble énormément à Placida dendritica mais avec quelques nuances. Chez Placida viridis, deux lignes longitudinales brun violet parcourent le pied et les rhinophores, et les cérates se terminent par un apex* violet. De plus, des taches brun violet parsèment la surface dorsale de Placida viridis et assombrissent les côtés de la tête. Placida viridis semble restreinte à une distribution méditerranéenne.

Placida dendritica et Placida viridis ont pu être trouvées sur la même touffe de Bryopsis. Il a été suggéré qu'une hybridation entre ces deux espèces soit possible et que Placida tardyi soit une de ces espèces hybrides. Cette hypothèse est douteuse et Placida tardyi est reconnue comme une espèce à part entière maintenant.

Placida tardyi : les cérates sont plus fins, translucides, de couleur jaunâtre à vert clair. Une large tache blanche est présente derrière la tête, mais pas toujours visible à cause de la densité des cérates. Les cérates présentent un petit point noir à leur extrémité.

Placida verticilata : les rhinophores sont minces, non enroulés et les cérates sont moins nombreux et plus courts. Le corps est presque uniformément vert. Elle s’observe le plus souvent sur les codiums encroûtants (ex : Codium corraloides).

Placida dendritica est un sacoglosse herbivore. Elle se nourrit d'algues vertes des genres Codium, Bryopis ou Derbesia. La dent fonctionnelle de la radula* (voir Divers biologie) perce la paroi végétale. Placida dendritica peut alors aspirer le contenu cellulaire du végétal par succion (d'où le nom de "sapsucker", suceur de sève, donné aux sacoglosses en anglais). Ce faisant, elle absorbe les chloroplastes* de sa proie végétale qui sont stockés dans sa glande digestive où ils peuvent rester fonctionnels jusqu'à une douzaine d'heures. Ce sont les chloroplastes stockés qui donnent leur couleur verte aux cérates et à la glande digestive visible en transparence sur le corps et les rhinophores.

Il faut cependant noter que si l'animal est privé de nourriture pendant quelques jours, il perd progressivement sa couleur verte. Cela signifie qu'il n'y a pas de symbiose* chloroplastique à long terme.

Placida dendritica est hermaphrodite* simultanée. La reproduction est sexuée et par fécondation interne.

Le système génital mâle se termine par un pénis muni d'un stylet. Le système génital femelle présente une bourse copulatrice (bursa copulatrix) située sous une zone de fécondation proche de la surface corporelle. Les systèmes génitaux mâle et femelle sont situés approximativement sous le rhinophore droit, légèrement en arrière de ce dernier. Compte tenu de la disposition des zones génitales, l'accouplement se déroule en position tête-bêche de manière à aligner celles-ci entre chaque individu. Le stylet pénien d'un individu permet de percer la zone de fécondation de l'autre et les spermatozoïdes* sont déversés dans le réceptacle séminal de la bourse copulatrice. Ce procédé de fécondation par injection hypodermique est inféré de celui d'autres espèces de sacoglosses comme Limapontia capitata ou Alderia modesta.

La ponte consiste en un ruban d'œufs agglomérés dans une masse gélatineuse déposée sur les algues hôtes. Ces rubans forment une courte spirale blanche aplatie de 0,3 mm de haut pour 0,7 mm de large. Chaque spirale fait environ 4,5 mm de diamètre et contient approximativement 9 000 œufs. Des larves véligères* nageuses éclosent de ces œufs au bout de 8 jours à 16°C.

La formule radulaire* est de type (0,1,0) et la radula*, sorte de langue râpeuse, ne possède donc qu'une seule dent par rangée. Le nombre et la taille des dents sont très variables chez Placida dendritica. Ces paramètres vont dépendre de la source de nourriture par exemple. Ainsi, les individus qui se nourrissent de Bryopsis auront tendance à avoir moins de dents que ceux qui se nourrissent de Codium. Les dents des consommateurs de Bryopsis seront aussi plus larges.

Ces dents ont une forme d'alène, de poinçon, et sont pointues, lisses avec un bord plus ou moins dentelé. Les deux premières dents sont rudimentaires, la troisième est une dent de transition et la quatrième est la dent fonctionnelle qui sert à percer l'enveloppe des algues dont la limace va se nourrir.

C'est leur bord plus ou moins dentelé qui permet de distinguer deux grandes catégories de Placida dendritica, les limaces du Pacifique et celles de la partie Atlantique-Méditerranée.

Le ruban radulaire est contenu dans une sorte de sac ventral, ou asque (qui a donné le nom de groupe Sacoglosse ou Ascoglosse, signifiant littéralement sac sous la langue). Les dents utilisées tombent dans ce sac avant d'être réabsorbées.

Placida dendritica est généralement peu mobile, restant sur sa proie sur laquelle elle est bien camouflée. Elle semble être observée aussi bien de jour que de nuit.

La variabilité géographique et les différences morphologiques (nombre et forme des dents, nombres et formes des cérates) ont suggéré une variabilité génétique dans les populations de Placida dendritica et ont conduit à quelques difficultés taxonomiques. Le consensus actuel est de définir Placida dendritica comme une seule espèce mais il se pourrait que cela puisse s’avérer être un complexe regroupant plusieurs espèces.

Placida : en référence au nom scientifique du genre.

réticulée : en référence à l'aspect ramifié de la glande digestive apparente dans les cérates.

Placida provient du latin [placeo] : doux, calme, paisible. Ce nom de genre a été créé par Salvatore Trinchese, zoologiste italien (1836-1897).

dendritica : du grec [dendron] : arbre, à cause de l'aspect ramifié de la glande digestive apparente dans les cérates.

Numéro d'entrée WoRMS : 141565

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Gastropoda | Gastéropodes | Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité des tentacules. |

| Sous-classe | Heterobranchia | Hétérobranches | |

| Super ordre | Sacoglossa | Sacoglosses | Coquille à paroi fine et en forme d’œuf ou de 2 valves, ou absente. Les espèces sans coquille sont pourvues de parapodies ou de cérates. 2 paires ou pas de tentacules sur la tête (rhinophores en tube). |

| Famille | Limapontiidae | Limapontiidés | |

| Genre | Placida | ||

| Espèce | dendritica |

Gastéropodes Opisthobranches

Gastéropodes Opisthobranches

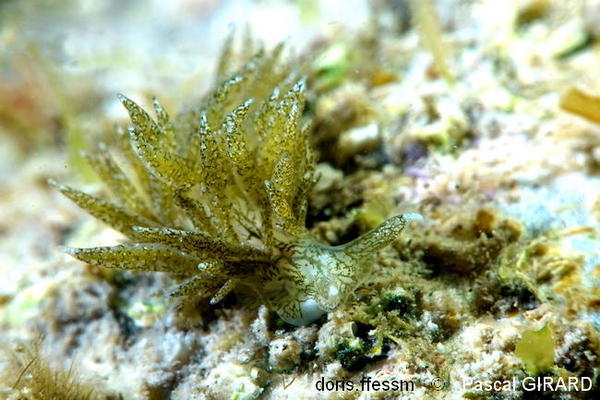

Petite limace très verte mais discrète

Ici, Placida dendritica, en milieu lagunaire, se promène sur une algue du genre Gracilaria, en route vers les Bryopsis dont elle se nourrit. Les cérates vert foncé mouchetés de blanc sont longs et fins et recouvrent un corps blanc translucide parcouru de veinules vertes qui révèlent les ramifications de la glande digestive. Celle-ci se prolonge jusque dans les rhinophores.

La couleur verte est due à l'ingestion des chloroplastes de Bryopsis. Les individus rencontrés dans l'étang de Thau sont souvent plus foncés et massifs que ceux observés en mer.

Notez la queue effilée et pointue à l'arrière de l'animal, le mufle renflé à l'avant, et la tache oculaire (point noir) bien visible entre le rhinophore et les premiers cérates.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 2 m

17/02/2025

Gastéropodes Opisthobranches

Gastéropodes Opisthobranches

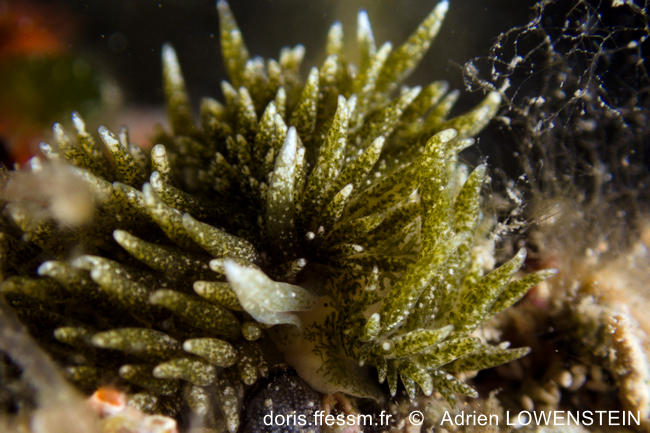

Des individus vert pâle en mer

Les individus en mer sont observés sur les codiums bourses (Codium bursa) et sont généralement plus petits que les individus lagunaires, avec une couleur vert plus pâle.

Port-Vendres (66), Méditerranée, 15 m

31/05/2025

Individu lagunaire

Un étrange appendice est visible à l'arrière de la tête. Ces petites variations morphologiques rendent parfois l'identification de Placida dendritica difficile. Elles illustrent aussi la possibilité que ces individus différents appartiennent à un complexe regroupant plusieurs sous-espèces.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 5 m

03/05/2021

Autre individu lagunaire

Encore un exemple d'individu lagunaire qui diffère de ceux en mer avec des cérates et des rhinophores plus épais. L'influence de la source de nourriture, ici un codium fragile, semble importante pour expliquer les variations morphologiques.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 3 m

24/03/2025

Corps blanc translucide

Cet individu lagunaire exhibe de nouvelles différences

morphologiques. Il semble avoir perdu de nombreux cérates et montre un corps

blanc translucide et des rhinophores très épais. L'encoche pédieuse bien

visible ici permet à l'animal de saisir sa nourriture avant de la consommer.

Les Tables, étang de Thau, Méditerranée, 5 m

08/05/2011

Mufle renflé et glande digestive visible par transparence sur le corps

Ce gros plan de face montre bien l'avant du pied qui se termine par un mufle renflé. Ce mufle cache la bouche et une encoche pédieuse permettant à Placida dendritica d'accrocher un filament de bryopsis avant de le percer à l'aide de la dent fonctionnelle de sa radula afin d'en aspirer le contenu.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 1 m

18/03/2025

Rhinophores épais et enroulés

Sur cette photo en gros plan, la densité de cérates laisse penser qu'il y a deux individus, probablement en cours d'accouplement car ils semblent tête-bêche. On remarque sur l'individu qui est de face un des rhinophores épais et enroulés avec la tache oculaire juste derrière. L'apex blanc des cérates et leur couleur vert moucheté de blanc sont caractéristiques de Placida dendritica.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 3 m

05/04/2025

Dans un de ses biotopes nourriciers

Placida dendritica est terriblement camouflée quand elle est dans les algues bryopsis dont elle se nourrit. Les cérates verts sur fond vert et la petite taille de l'animal font qu'il est facile de passer à côté sans la distinguer.

Étang de Thau (34), Méditerranée, 3 m

15/03/2025

Ponte en forme de petit ruban spiralé aplati

Placida dendritica pond sur son garde-manger, ici un codium bourse. Les œufs, au nombre d'environ 9 000, sont agglomérés dans une courte spirale blanche aplatie. Après environ une semaine à 16 °C, des larves véligères* nageuses éclosent.

Marseille (13), Méditerranée, 15 m

18/04/2022

Pontes sur leur garde-manger

Plusieurs individus de Placida dendritica de variété claire sont ici en pleine ponte sur des Codium bursa dont ils se nourrissent. Les larves véligères issues de ces œufs écloront au bout d'environ 8 jours.

Callelongue, Marseille (13), Méditerranée, 10 m

15/01/2025

Rédacteur principal : Jacques COVES

Vérificateur : Alain-Pierre SITTLER

Responsable régional : Pascal GIRARD

Bleakney J. S., 1989, Morphological variation in the radula of Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) (Opisthobranchia: Ascoglossa/Sacoglossa) from Atlantic and Pacific populations, Veliger, 32, 171- 181.

Bleakney J. S., 1990, Indirect evidence of a morphological response in the radula of Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) (Opisthobranchia: Ascoglossa/Sacoglossa) to different algal prey, Veliger, 33, 111-115.

Gascoigne T., Sordi M., 1980, A redescription of Placida viridis Trinchese, 1873 (Gastropoda:Ascoglossa), J. Conch., 30, 167-179.

Perera A., Pontes M., Salvador X., Ballesteros M., 2020, Sea slugs (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia): the other inhabitants of the city of Barcelona (Spain), Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 84, 75-100.

Smith I. F., 2021, Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) Identification and Biology, DOI: 10.13140/RG.2.2.11994.47047.

Trowbridge C. D.,1997a, Dietary induction of opisthobranch morphology: Placida dendritica (Alder & Hancock, 1843) on different green algal hosts, J. moll. Stud., 63, 29-38.

Trowbridge C. D.,1997b, Group Membership Facilitates Feeding of The Herbivorous Sea Slug Placida Dendritica, Ecology, 72, 2193-2203.

----------

La page de Placida dendritica dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.