Taille d'environ 25 cm (maximum 40 cm)

Corps blanc argenté

Large bande brunâtre partant de l'œil jusqu’à la moitié du pédoncule* caudal

Partie inférieure des flancs traversée par une série de lignes horizontales étroites et jaunes

Nageoires dorsale, caudale et anale de couleur jaune

Jaunet (Nouvelle-Calédonie)

Brownstripe red snapper, brownstripe snapper, broadband seaperch, one-band sea-perch, one-lined snapper (GB), Pargo bitilla (E), Alongot, bitilla, dayang-dayang, kamang, macotod, maya maya (Philippines), Janja (Tanzanie)

Serranus vitta Quoy & Gaimard, 1824

Lutianus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)

Lutjanus iita (Quoy & Gaimard, 1824)

Lutjanus vita (Quoy & Gaimard, 1824)

Lutjanus vittus (Quoy & Gaimard, 1824)

Mesoprion enneacanthus Bleeker, 1849

Mesoprion phaiotaeniatus Bleeker, 1849

Océan Indien Est et océan Pacifique Ouest

Zones DORIS : ● Indo-PacifiqueLe vivaneau à bande brune est présent, vers l'est, de l'Inde à Wallis-et-Futuna et vers le sud, du sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie. Il est également présent aux Seychelles.

Dans les eaux françaises, il a été recensé en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Le vivaneau à bande brune vit dans les environs des récifs coralliens ainsi que dans les zones de sable comportant des petits massifs de coraux, des éponges ou des gorgones, à des profondeurs allant de 10 à 40 m. Il se rencontre seul ou en groupe pouvant atteindre les 30 individus.

Les jeunes préfèrent les espaces protégés comme les baies abritées ou même les estuaires.

Lutjanus vitta est un poisson de forme oblongue, comprimé latéralement, qui, à l'âge adulte, atteint une taille d'environ 25 cm (maximum 40 cm).

Son corps est blanc argenté. Le dos et le haut des flancs sont marron à jaunâtres. Certains individus (jeunes ?) ont le ventre jaune.

Une large bande brunâtre part de l'œil jusqu’à la moitié du pédoncule* caudal, zone où elle prend une couleur jaunâtre. Cette bande pâlit avec l'âge du poisson et peut même disparaître chez certains individus. La partie inférieure des flancs est traversée par une série de lignes horizontales étroites et jaunes. Ces dernières sont disposées en oblique au-dessus de la ligne latérale*.

Le profil dorsal de la tête est modérément incliné. L'œil est assez gros. La bouche est terminale.

Les nageoires dorsale, caudale et anale sont de couleur jaune. Les nageoires pectorales et pelviennes* sont blanchâtres, presque translucides. La nageoire dorsale est continue. Elle est constituée d’une première moitié épineuse (10 épines) et d'une seconde partie molle (12 ou 13 rayons). La nageoire anale comporte 3 épines et 8 ou 9 rayons mous, et les nageoires pectorales 15 ou 16 rayons mous. Les nageoires dorsale et anale ont une forme angulaire. La nageoire caudale est tronquée ou légèrement en croissant.

Les juvéniles ont les nageoires translucides. La bande horizontale sur les flancs est plus foncée que chez les adultes. Elle se prolonge au-delà de l'œil, jusqu'au museau. Une tache noire ovale, située au niveau des dernières épines dorsales, apparaît sur la bande horizontale.

Cette espèce appartient au groupe des vivaneaux à lignes jaunes, tel que décrit en 1985 par Allen et Talbot (Yellow-lined snapper complex) puis complété suite à la découverte de nouvelles espèces. Ce groupe est, en grande partie, défini sur la base de couleurs communes, habituellement comportant de nombreuses fines rayures jaunes à brunâtres sur le corps et souvent avec une bande jaune, brune ou noirâtre plus importante au milieu des flancs.

Ainsi, Lutjanus vitta peut être, éventuellement, confondu avec les autres membres du groupe, à savoir :

Lutjanus vitta se nourrit principalement de poissons benthiques*, de crevettes, crabes, céphalopodes et d’autres invertébrés. Il chasse en embuscade, souvent en groupe, à l’aube ou au crépuscule.

Lutjanus vitta est une espèce gonochorique* (sexes séparés) ovipare*. Ces poissons forment des agrégations pour frayer. La maturité sexuelle est atteinte lorsque leur taille atteint environ 15 cm de longueur. Pour le reste, on peut penser que sa reproduction s'apparente à celle des autres Lutjanidés.

En période de marées de bonne intensité propices à la diffusion des larves*, les mâles et les femelles, arrivés à maturité sexuelle, se regroupent pour former un large banc. Le frai* commence le plus souvent à la tombée de la nuit. La fécondation est externe. Pour cela, mâles et femelles entament une parade nuptiale et finissent par nager en spirale vers la surface pour relâcher leurs gamètes* en pleine eau, juste en dessous de la surface. Les femelles fraient habituellement plusieurs fois au cours d’une saison de reproduction.

Les œufs de Lutjanidés sont des œufs pélagiques*, de forme sphérique, d’un diamètre compris entre 0,65 et 1,02 mm, qui contiennent, à quelques exceptions d'espèces près, une goutte lipidique qui assure leur flottabilité. Les œufs éclosent au bout de 17 à 36 heures, selon l’espèce et la température d’incubation, pour donner des larves.

Les larves nouvellement écloses mesurent moins de 2 mm. Elles n'ont pas encore de bouche, ni d'yeux complétement formés. Leurs capacités de natation étant limitées, elles utilisent les courants océaniques pour se disperser. Les premiers jours, elles subsistent en puisant les réserves dont elles ont besoin dans le sac vitellin*, une excroissance de l'intestin sous la forme d'une poche ventrale. Le sac vitellin se conserve pendant 3 à 4 jours le temps aux yeux et à la bouche de devenir fonctionnels. Après quelques jours, les larves de vivaneaux développent des épines sur la tête et certaines ont des nageoires dorsales et pelviennes particulièrement longues ce qui les rend relativement faciles à identifier à ce stade parmi le zooplancton*. Ces épines permettent une meilleure flottabilité à la larve et assurent une protection contre les prédateurs. Pendant leur vie pélagique, les larves évitent les eaux de surface en journée, ne remontant que la nuit pour se nourrir. Elles finissent par s'établir dans des eaux peu profondes, le long des côtes ainsi que dans les estuaires et les mangroves*, pour continuer leur croissance.

Les juvéniles restent généralement dans cette "pouponnière" pendant une période de 2 à 4 ans, selon l'espèce, puis se déplacent vers d’autres zones pour rejoindre enfin la population adulte.

A partir de la quantité de larves contenues dans le zooplancton*, deux types de modèles de reproduction saisonniers ont été constatés pour la famille des Lutjanidés. Les populations continentales ont une saison de frai restreinte à la période estivale tandis que les populations insulaires se reproduisent tout au long de l'année avec des pics d’activité au printemps et à l’automne.

En Nouvelle-Calédonie, le frai du vivaneau à bande brune se produit pendant la plus grande partie de l’année avec des pics d’activité au printemps et en été. Les œufs ont une diamètre de 0,78 à 0,84 mm et éclosent au bout d'environ 26 heures à 26,5° C. Les larves croissent à un rythme de 1,2 à 1,7 mm par jour pendant les 2 premiers mois.

Une étude réalisée dans les eaux australiennes, entre 1982 et octobre 1983, a permis de recueillir quelques informations supplémentaires. La plus petite femelle mature mesurait 142 mm et la moitié des femelles de 154 mm, pour un âge estimé à un peu plus d'une année. étaient matures. Si la principale saison de frai allait de septembre à avril, des épisodes de frai ont été observés pendant d’autres mois. Des pics d'activité avaient lieu en lien avec le cycle lunaire, notamment trois jours après la nouvelle lune et six jours après la pleine lune.

Le nom anglais de "snappers", qui signifie "happeurs" et donné aux lutjans, vient du fait que ceux-ci ont l'habitude de claquer des mâchoires lorsqu'ils sont capturés.

L'âge maximum documenté est 12 ans.

Une étude australienne, publiée en 1992, a permis de mettre en évidence que la croissance des femelles, à partir de trois ans, de Lutjanus vitta était nettement plus lente que celle des mâles. Il semble probable que les femelles croissent plus lentement que les mâles à ce stade parce qu’elles dépensent proportionnellement plus d’énergie pour la production de gamètes que les mâles.

En tant que prédateur, Lutjanus vitta joue un rôle régulateur sur les populations de petits poissons et crustacés. Il participe également à la chaîne trophique* en servant de proie à de plus gros carnivores.

Depuis 2015, ce poisson est classé LC, soit Least Concern, dans la liste rouge de l'UICN*, c'est-à-dire dont le statut de conservation est jugé de préoccupation mineure. Cela signifie que les informations recueillies sur l’espèce ne permettent pas de la classer dans les autres catégories, en particulier celles qui alertent sur une menace (CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable).

Vivaneau : dénomination générique utilisée pour désigner un ensemble d'espèces appartenant à la famille des Lutjanidés. Elle vient du nom de l'espèce Lutjanus vivanus et signifie "vivant, vivace", probablement en rapport avec son activité débordante dans le récif ;

à bande brune : du fait de la bande brunâtre qui traverse son corps.

Lutjanus : du malais "ikan lutjang" : nom d'un poisson, latinisé par Marcus E. Bloch, ichtyologue allemand (1723-1799) pour la première espèce de ce genre. Bloch croyait à tort que ce nom venait du Japon. Dans la description qu'il fait de ce poisson, il écrit : " Le Japon produit ce poisson où il porte le nom de Ikan Lutjang ; nom qui m'a servi pour la dénomination du genre de ces poissons. Le poisson présent s'appelle comme nous venons de le dire Ikan Lutjang, au Japon, Lutian chez les François, les Allemands et les Anglois". (Histoire naturelle générale et particulière des poissons, 7ème partie, p. 85).

vitta : du latin [vitta] = bandelette, ruban, lien. Probablement pour faire référence à la bande brunâtre qui traverse son corps.

Le premier nom donné à ce poisson était serran bandelette (Serranus vitta). Il a été choisi par Jean René Constant Quoy (1790-1869) et Joseph Paul Gaimard (1793-1858) qui ont servi comme médecins à bord de L’Uranie et La Physicienne. Ces corvettes commandées par le capitaine Louis Claude des Saulses de Freycinet (1779-1842), ont servi à une exploration autour du monde qui a duré 3 ans. Quoy et Gaimard, et le pharmacien Charles Gaudichaud (1789-1854) faisaient office de naturalistes, collectant des spécimens et signant les volumes de zoologie et de botanique d'un ouvrage plus général intitulé "Voyage autour du monde, entrepris par ordre du roi exécuté sur les corvettes de S. M. l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820" (4 volumes, 1825-1844).

Le spécimen-type* a été prélevé en Indonésie (île de Waigiu).

Numéro d'entrée WoRMS : 218483

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Chordata | Chordés | Animaux à l’organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés. |

| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés | Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux. |

| Super classe | Actinopteri | ||

| Classe | Teleostei | ||

| Ordre | Eupercaria (incertae sedis) | ||

| Sous-ordre | Percoidei | Percoïdes | Une ou deux nageoires dorsales dont les éléments antérieurs sont des épines aiguës. Nageoires pelviennes avec une épine, rayons mous. |

| Famille | Lutjanidae | Lutjanidés | |

| Genre | Lutjanus | ||

| Espèce | vitta |

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

Bande brune

Ce poisson tire son nom commun de la bande brune qui traverse son corps. Chez cet individu, elle se prolonge jusqu'au museau, signe qu'il pourrait s'agir d'un jeune individu malgré l'absence de tache brune sur les flancs qui est une caractéristique, avec les nageoires translucides, des juvéniles. Le ventre est jaune, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment chez les plus gros spécimens. Cette photo permet aussi de remarquer la teinte jaunâtre que prend la bande quand elle arrive sur le pédoncule caudal.

Koh Bon, Thaïlande, océan Indien, 10 m

24/02/2017

Poissons osseux nageant près du fond

Poissons osseux nageant près du fond

En Nouvelle-Calédonie

Les nageoires dorsale, caudale et anale sont de couleur jaune. Ce qui a fait que ce poisson est appelé "jaunet" en Nouvelle-Calédonie.

Patates de Tepava, Nouvelle-Calédonie, 15 m

28/12/2018

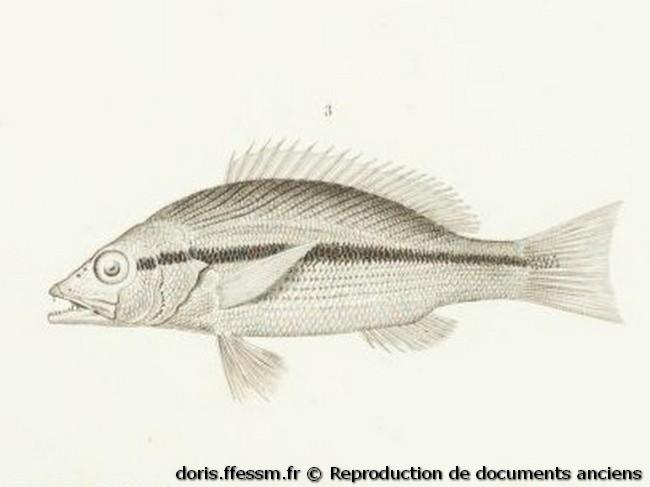

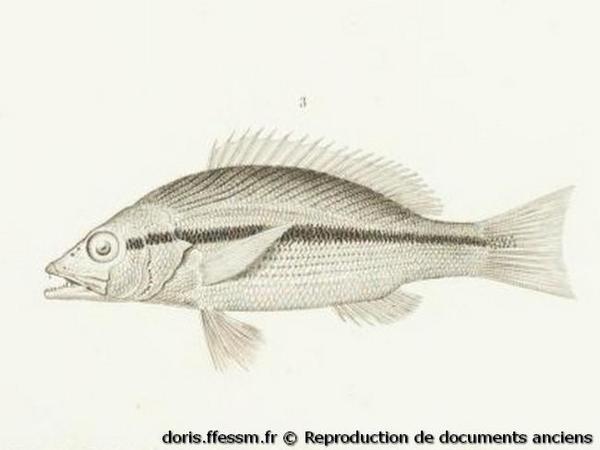

Reproduction de documents anciens

Lors du voyage retour, l'expédition autour du monde à laquelle font partie Quoy et Gaimard, les auteurs de la description de ce poisson, fait naufrage auprès des îles Malouines. Heureusement une partie importante des travaux scientifiques et des spécimens collectés a pu être sauvée.

Freycinet Desaulses de L., C., 1825-1844, Voyage autour du monde, entrepris par ordre du roi exécuté sur les corvettes de S. M. l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 (4 volumes)

Reproduction de documents anciens

1825-1844

Rédacteur principal : Jean-Michel SUTOUR

Vérificateur : Sylvie DIDIERLAURENT

Responsable régional : Jean-Michel SUTOUR

Allen G.R., Talbot, J.H., 1985, Review of the snappers of the genus Lutjanus (Pisces: Lutjanidae) from the Indo-Pacific, with the description of a new species. Indo-Pacific Fish, (11), 1‒87, pls. 1‒10.

Postel E., 1965, Deux Lutjanidés nouveaux des environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle, 37(2), 244--251.

Davis T.L.O., West G.J., 1993, Maturation, reproductive seasonality, fecundity, and spawning frequency in Lutjanus vittus (Quoy and Gaimard) from the North West Shelf of Australia, Fish. Bull., 91:224-236.

Davis T.L.O., West G.J., 1992. Growth and mortality of Lutjanus vittus (Quoy and Gaimard) from the North West Shelf of Australia, Fish. Bull., 90:395-404.

Loubens G., 1980, Biologie de quelques espèces de poissons du lagon Néo-Calédonien. II. Sexualité et reproduction, Cahier de l'Indo-Pacifique, 2(1):41-72.

La page de Lutjanus vitta sur le site de référence de DORIS pour les poissons : Fishbase

La fiche de Lutjanus vitta dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.