Algue cespiteuse pouvant atteindre 40 cm de hauteur

Axes cylindriques jusqu'à 25 cm de hauteur

Ramification au 3e ou 4e ordre

Ramules épineux rares, sauf pour les individus fertiles

Pas de tophules ni d'aérocystes

Réceptacles terminaux non compacts, conceptacles dans la base des ramules épineux

Biotope rocheux éclairé et en mode calme

De la surface à 25 m de profondeur

Cystoseira balearica Sauvageau 1912

Cystoseira brachycarpa var. balearica (Sauvageau) Giaccone 1992

Méditerranée

Zones DORIS : ● Europe (côtes françaises), ○ [Méditerranée française]Endémique* de la Méditerranée, Ericaria balearica est surtout présente en Méditerranée occidentale et dans le détroit de Sicile. Sa distribution doit être néanmoins précisée car elle pourrait être moins étendue.

Ericaria balearica peut se rencontrer sur les roches bien éclairées (milieu photophile*), de la surface (dans les zones abritées) jusqu'à 25 m de profondeur environ. Elle peut former des peuplements denses (on parle de « forêts » à cystoseires).

Ericaria balearica est une algue brune, présentant plusieurs axes cylindriques dressés (cespiteuse*) pouvant atteindre 25 cm de hauteur, à partir d'une base encroûtante épaisse et digitée.

Les individus mesurent de 10 à 40 cm de hauteur totale, et sont de couleur brun verdâtre à marron clair. Les rameaux deviennent roussâtres en fin de végétation, juste avant leur chute.

Les rameaux sont cylindriques et se ramifient successivement jusqu'au troisième ou quatrième ordre. Les ramules* épineux (« feuilles ») sont rares, sauf chez les individus fertiles.

L'espèce n'a pas de tophules* (organes de réserve courts et renflés, situés à la base des rameaux primaires de certaines espèces de cystoseires) bien que les individus relativement profonds peuvent présenter des rameaux primaires légèrement renflés à leur base. L'espèce ne possède pas d'aérocystes* (flotteurs). Les cryptes pilifères* sont proéminentes. Les organes reproducteurs (réceptacles*), situés à l'extrémité des rameaux fertiles, sont diffus, c'est-à-dire que les conceptacles* (cryptes fertiles) ne sont pas soudés entre eux. Ils se forment dans la base de ramules épineux plus ou moins espacés sur le rameau.

Plusieurs espèces cespiteuses peuvent être confondues avec Ericaria balearica :

Les algues fabriquent les sucres de leur biomasse par photosynthèse*. Ce processus de transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique grâce à des pigments de type chlorophylle*, n'est possible que dans une situation d'éclairement. Cependant la quantité de lumière nécessaire est très variable selon l'espèce.

Reproduction sexuée : L'espèce est monoïque* (hermaphrodite*). Les gamètes* mâles et femelles sont produits dans de petites cryptes pilifères fertiles (conceptacles*) localisées dans la base renflée de ramules épineux. A maturité, les spermatozoïdes* puis les oosphères* passent à l'extérieur par l'ouverture du conceptacle (ostiole*) et la fécondation a lieu dans l'eau.

Les œufs coulent et se collent au substrat* rapidement après la fécondation, ce qui limite la dispersion de cette espèce et peut expliquer sa vulnérabilité face aux perturbations (faible capacité de dissémination et donc de recolonisation après destruction sur de grandes surfaces).

Certains auteurs considèrent le cycle de vie des cystoseires comme étant monogénétique* diplontique* (une génération à 2n chromosomes), mais de plus en plus de scientifiques le classent parmi les cycles digénétiques* hétéromorphes haplo-diplontiques*, avec alternance d'un sporophyte* (génération macroscopique à 2n chromosomes) et de gamétophytes* mâles et femelles (génération microscopique à n chromosomes) vivant en parasites dans les conceptacles.

A faible profondeur dans les cuvettes abritées, cette algue est souvent associée à d'autres cystoseires (au sens large) telles qu'Ericaria amentacea, Ericaria crinita, Gongolaria barbata, Cystoseira foeniculacea.

La « forêt » que la cystoseire des Baléares peut créer est un biotope* particulier très riche en espèces dans lequel de nombreux Labridés et Serranidés trouvent nourriture et refuge pendant leur phase juvénile.

Lorsque les populations d'herbivores (oursins, poissons et gastéropodes) prolifèrent, ces forêts régressent et cèdent la place à un biotope* très appauvri, uniquement dominé par des espèces encroûtantes, résistantes au broutage, et par des algues gazonnantes.

Cette algue est pérenne*, mais les rameaux sont caducs.

Dans les cystoseires, on distingue les axes (qui sont l'équivalent des troncs des arbres) des rameaux (les branches). Les rameaux dépassent largement la hauteur des axes.

Le terme de "feuilles" a été introduit par Sauvageau pour définir les ramules du dernier ordre chez les cystoseires.

La croissance se fait à partir d'une cellule apicale*, invisible à l'œil nu.

La durée de vie de cette cystoseire n'est pas connue mais doit très probablement atteindre plusieurs dizaines d'années. En effet, des individus de l'espèce non cespiteuse C. zosteroides de plus de 45 ans ont été observés, E. balearica peut probablement vivre plus longtemps.

En 2020, les études génétiques ont scindé le genre Cystoseira en 3 genres : Cystoseira C. Agardh, Ericaria Stackhouse et Gongolaria Boehmer. En 2021, le genre Ericaria comportait huit espèces acceptées. L'étude par analyse génétique de 2022 porterait le genre à dix espèces. De nouvelles études sont en cours...

Les cystoseires au sens large sont parmi les producteurs de biomasse les plus importants de Méditerranée. Elles sont considérées comme des « espèces ingénieurs* » de leur habitat, ce qui leur confère une importance écologique considérable. La plupart des cystoseires supportent mal les variations de leur environnement ce qui les rend très vulnérables aux perturbations. Cela a motivé le classement de cinq d'entre elles dans la liste des espèces protégées de la convention de Berne et tous les taxons de Cystoseira sensu lato (hormis Cystoseira compressa) ont été placés dans la liste des espèces en danger ou menacées de Méditerranée de la Convention de Barcelone (UICN*).

Cette algue est inscrite sur l'Annexe II (Liste des espèces en danger ou menacées) du Protocole ASP/DB (Aires Spécialement Protégées et la Diversité Biologique en Méditerranée) de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone).

Notons que toutes les cystoseires méditerranéennes (au sens large) sauf Cystoseira compressa sont sur cette liste.

Il est d'usage pour les végétaux de franciser le nom scientifique. Le nom « Cystoseire des Baléares » est la traduction du nom scientifique de cette algue.

Ericaria : en forme d’Erica (= Bruyères) : qui ressemble à une bruyère.

Cystoseira : du grec [cysto] ou [kustis] = vésicule, vessie et [seira] = série, chaîne : "vésicules ou flotteurs en chaîne".

balearica : des Baléares.

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Ochrophyta | Ochrophytes | ou Hétérokontes, ou Straménopiles: présence d'un stade unicellulaire à 2 flagelles, un lisse et un à poils tubulaires. |

| Classe | Phaeophyceae | Phéophycées | Algues brunes. |

| Ordre | Fucales | Fucales | |

| Famille | Sargassaceae | Sargassacées | |

| Genre | Ericaria | ||

| Espèce | balearica |

Algues brunes (Phéophycées)

Algues brunes (Phéophycées)

Espèce des petits fonds photophiles de Méditerranée

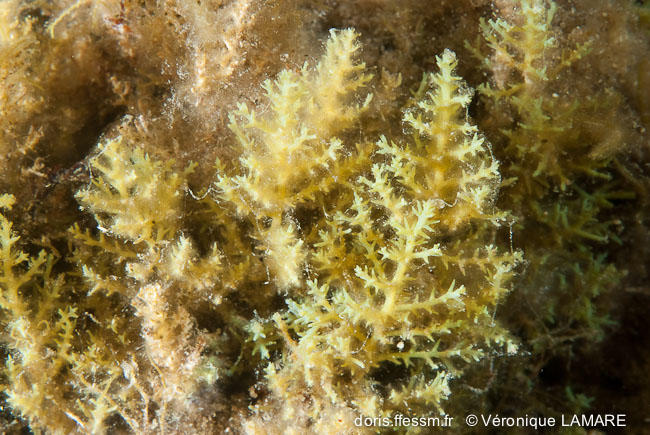

Les axes sont cylindriques et se ramifient jusqu’au 3e ou 4e ordre. La couleur des jeunes individus est brun verdâtre à marron clair. Les ramules épineux sont fréquents chez les individus fertiles qui portent des conceptacles proéminents à leurs extrémités.

Golfe d'Ajaccio (2A), Isolella, PMT, 0,5 m

12/08/2011

Algues brunes (Phéophycées)

Algues brunes (Phéophycées)

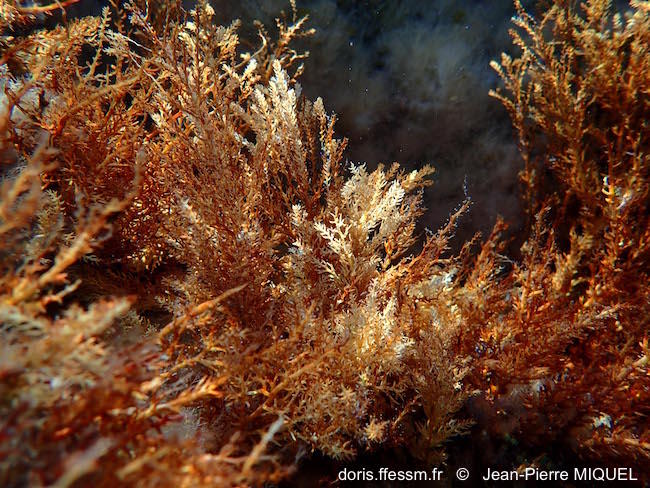

Algue rêche et résistante

Notez la variation de teinte de brun clair à brun foncé suivant l'âge des rameaux.

Plage de Monticello, Corse (2B), 1 m

06/07/2017

Individus âgés

Les individus âgés ont une couleur plus foncée. Les ramules épineux sont plus rares. On observe en arrière-plan des individus plus jeunes de couleur marron-vert.

Golfe d'Ajaccio (2A), Isolella (PMT), 0,5 m

12/08/2013

Ramule épineux

Ericaria balearica fertile (quand elle n'est pas en reproduction elle a moins d'épines).

Photo au laboratoire, commentée et identifiée par Marc Verlaque.

Plage de Monticello, Corse (2B), 1 m

06/07/2017

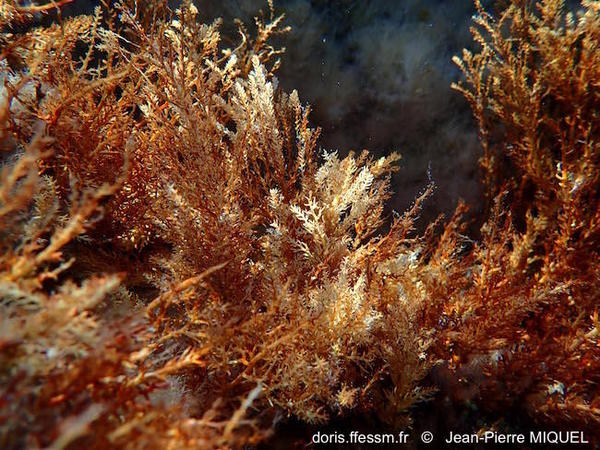

Aspect touffu

Cette espèce forme des peuplements denses et touffus.

Golfe d'Ajaccio (2A), Isolella (PMT), 0,5 m

12/08/2013

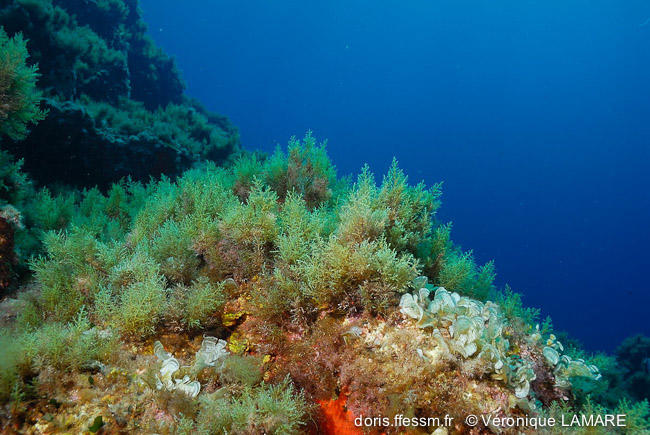

Peuplement à faible profondeur

Ericaria balearica peut se rencontrer sur les roches bien éclairées (milieu photophile*) près de la surface dans les zones abritées, ici à 2 m de profondeur. Elle peut former des peuplements denses (on parle de « forêts » à cystoseires).

Olmeta-di-Capocorso (2B), 2 m

08/03/2024

Avec Dictyota fasciola

A faible profondeur, cette algue se développe en association avec d’autres algues brunes, comme ici Dictyota fasciola.

Golfe d'Ajaccio (2A), Isolella (PMT), 1 m

10/08/2012

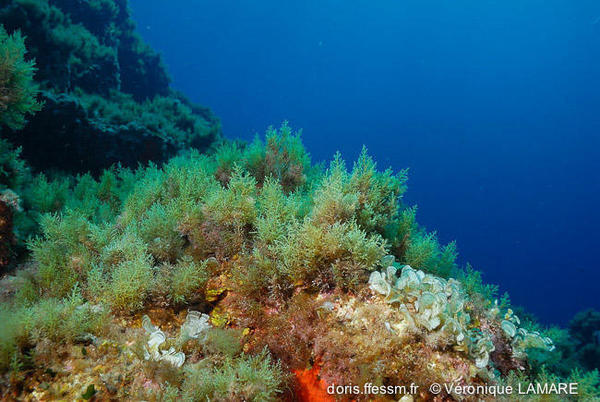

Forêt de cystoseires

La cystoseire des Baléares se développe en milieu calme et éclairé de la surface à 25 m de profondeur. Elle peut former de véritables forêts dans lesquelles de nombreux poissons juvéniles pourront se nourrir et trouver refuge.

Morsetta, Galeria (2B)

15/10/2007

Rédacteur principal : Véronique LAMARE

Correcteur : Marc VERLAQUE

Responsable régional : Véronique LAMARE

Molinari Novoa E.A., Guiry M.D., 2020, Reinstatement of the genera Gongolaria Boehmer and Ericaria Stackhouse (Sargassaceae, Phaeophyceae), Notulae Algarum, 171, 1-10.

Neiva J., Bermejo R., Medrano A., Capdevila P., Milla-Figueras D., Afonso P., et al, 2022, DNA barcoding reveals cryptic diversity, taxonomic conflicts and novel biogeographical insights in Cystoseira s.l. (Phaeophyceae), Eur. J. Phycol., 58(3), 351-375.

La page sur Cystoseira balearica sur le site de référence de DORIS pour les algues : AlgaeBase

La page de Cystoseira balearica dans l'Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.