Coquille plus ou moins globuleuse, robuste

Cordons granuleux constitués de petites perles régulières serrées

Ombilic ouvert et profond, crénelé au bord

Ouverture ovale et froncée en présence de dents et de nombreux plis

Columelle détachée à relief plissé, une petite dent à la base et une grande robuste à l’extrémité

Coloration typique alternant régulièrement les bandes rouges et bandes articulées de noir et blanc

Ouverture et cavité ombilicale blanches

Manteau de l’animal rouge avec points noirs et blancs réguliers

Troque de Pharaon, turban de Pharaon, bouton de Pharaon, monodonte bouton, bouton de camisole

Strawberry topshell, strawberry top, strawberry trochus, venus bugle (GB), Pharaonen-Turbanschnecke, Pharaonenklapper, Pharaoschnecke, Erdbeer Kreiselschnecke, Erdbeer-Spitzkreiselschnecke, Kamisolknopf (D), Prins robertknoopje (NL), Bayknoop (Flamand belge), Kotouč ozdobný (Tchèquie)

Mer Rouge, océan Indien occidental

Zones DORIS : ● Indo-Pacifique, ○ [Mer Rouge]La distribution des troques Clanculus pharaonius est signalée dans toute la partie occidentale de l’océan Indien. Elles sont surtout présentes en mer Rouge, dans le golfe d’Aden (front de mer israélien, côtes égyptienne, soudanaise, saoudienne), la côte érythréenne et celles de Djibouti et du Yémen, y compris l’île de Socotra. Les observations provenant du golfe Persique concernent essentiellement le Koweït, les Émirats arabes unis et Oman. La présence de cette espèce est incertaine plus à l’est et notamment le long du littoral occidental de l'Inde.

Quant au littoral africain (Afrique de l’est), la troque-fraise est connue au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique et jusqu’à l’Afrique du sud, mais les observations sont bien moins fréquentes. Parmi les pays insulaires, tels les Seychelles ou Madagascar, leur présence semble être très faible contrairement à celle des espèces ressemblantes.

Nous notons que l’espèce ne figure pas dans la base de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) français. La présence de cette troque n’est donc pas confirmée ni sur les côtes de La Réunion, ni à Mayotte.

Quelques observations isolées ont été répertoriées également dans la partie est de l’océan Indien, en Indonésie, à Hong Kong, voire en Australie ou au Vanuatu. Mais elles sont très rares et restent incertaines, car les confusions avec les espèces semblables sont très fréquentes.

Des signalements anciens en Méditerranée sont dus à la confusion avec la troque-corail C.corallinus qui possède également une coquille rouge, mais plus petite. La troque-fraise ne vit pas en Méditerranée.

Les troques Clanculus pharaonius vivent le long des côtes rocheuses, sous les pierres ou sur les subtrats* détritiques* divers comme des coraux morts, mais également sur des récifs coralliens peu profonds. On les rencontre dans la zone intertidale* et subtidale* et généralement à faible profondeur entre 0,5 m et 12 m.

La troque Clanculus pharaonius possède une coquille turbinée, conique, plus ou moins globuleuse. La coquille, robuste par sa forme, est plutôt épaisse et par conséquent solide. La coquille d’un individu adulte peut mesurer jusqu’à 25 mm de largeur pour un peu moins en hauteur.

La spire* est constituée d’environ 6 tours, plus ou moins convexes et ornés de cordons réguliers. Chaque cordon représente une rangée continue de petites perles arrondies (tubercules), serrées les unes contre les autres. Ces tubercules sont généralement tous de taille et de forme quasi identiques. Certaines coquilles peuvent cependant présenter des irrégularités aussi bien dans la taille et la forme des tubercules que dans leur couleur et notamment le premier cordon sous-sutural qui peut être plus épais que les autres. Les sutures* entre les tours sont fines, mais bien visibles. Le dernier tour de spire est légèrement arrondi, parfois un peu angulaire. Il descend en faible pente. La base de la coquille est plus ou moins plate.

Vue de dessous, l’ombilic* est ouvert, profond et orné au bord de petits plis réguliers de couleur blanche. La cavité ombilicale est blanche et lisse à l’intérieur.

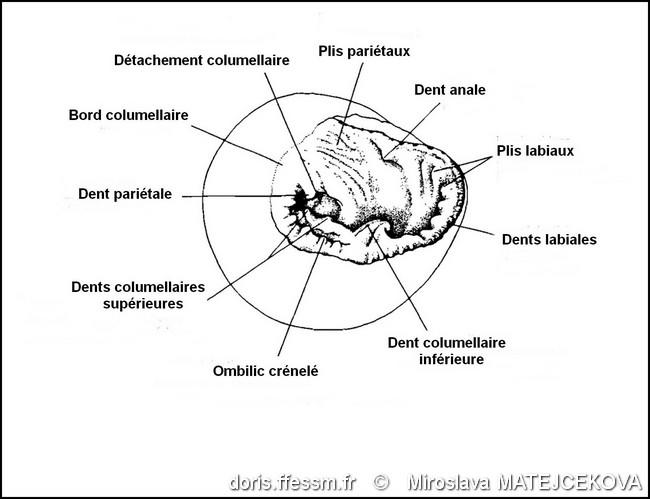

L’ouverture de la coquille est blanche. Les parois intérieures présentent un relief ondulé blanc sur toute la surface. Les plis sur le labre* (bord de l’ouverture) sont réguliers, au nombre d’environ dix, sauf le dernier qui est plus important que les autres et qui forme une dent arrondie et solide appelée dent anale. Les plis pariétaux* restent blancs et, en dépassant l’ouverture, recouvrent une partie de la base du dernier tour et les cordons colorés.

Le tronçon inférieur de la columelle* est très oblique et détaché. Il présente une petite dent pointue au bord de l’ombilic (dent columellaire* supérieure) et une deuxième grande dent caractéristique à son extrémité. Cette deuxième dent (dent columellaire inférieure), typique pour l’espèce, est grande et robuste. Elle est divisée peu profondément par un sillon qui donne l’impression de deux monticules accolés. Le tronçon de la columelle entre les deux dents est également plissé, son relief est irrégulier. En présence des dents et des plis, le bord de l’ouverture paraît froncé. La forme de l’ouverture est plus ou moins tétragonale.

L’opercule* est fin et malgré les irrégularités de forme de l’ouverture il est parfaitement circulaire. Cet opercule est corné, multispiré*.

Ce coquillage rouge vif (rouge corail) est vite reconnaissable par la présence des cordons constitués de petites perles colorées alternativement en noir et blanc, disposées à raison d’un cordon en noir et blanc après chaque cordon entièrement rouge. Cette alternance régulière 1/1 est typique pour l’espèce et elle est importante, permettant de distinguer C. pharaonius de ses congénères. Ce motif à bandes rappelle la coiffe rayée des pharaons d’Égypte. Seuls les derniers cordons entourant l’ombilic n’obéissent pas forcément à cette règle et peuvent s’organiser sous le schéma d’un cordon articulé blanc et noir pour deux, voire trois cordons rouges consécutifs. Les couleurs vives de la coquille contrastent fortement avec la blancheur de l’ouverture. On note également que les cordons du dernier tour de spire qui arrivent au bord de l’ouverture se terminent tous par une perle noire, ce qui fait que le bord extérieur de l’ouverture est décoré par une suite de points alternés noirs et blancs.

Il est à noter que les petites déformations de ce schéma caractéristique de la coquille sont relativement fréquentes, mais restent très individuelles et limitées à quelques cordons de perles de la coquille. D’une manière générale, l’espèce reste facilement reconnaissable. Il est possible d’observer par exemple des turbans de Pharaon qui présentent sur l’un de leurs cordons articulés noir et blanc, les perles marron au lieu de perles noires ou deux cordons articulés noir et blanc accolés ensemble. L’alternance d’une perle blanche après une perle noire peut également être perturbée et le cordon concerné peut localement présenter une alternance irrégulière (deux perles blanches pour une noire, etc.). Très exceptionnellement, ce sont les cordons rouges qui sont repoussés, voire presque complétement absents, ce qui donne à la coquille un aspect beaucoup plus foncé.

Les parties molles de la troque-fraise sont peu visibles. Quand l’animal se déplace normalement, son corps dépasse à peine la coquille, le pied court étant caractéristique pour le genre. Le manteau* de l’animal est orné de motifs reprenant la coloration typique de la coquille en rouge foncé au fond, avec des petites taches noires et claires distribuées régulièrement.La tête porte deux longs tentacules* sensoriels marron ayant chacun un petit œil noir pédonculé* à sa base. Les lobes* cervicaux, placés de chaque côté de la tête, sont finement crénelés au bord. Sur les côtés, l’animal possède quatre paires de tentacules épipodiaux* plus fins. La bouche de la troque est très souple, de forme circulaire.

L’animal se nourrit en se déplaçant, râpant le substrat rencontré avec sa langue rugueuse (la radula*), située à l’intérieur de la bouche.

La littérature actuelle ne décrit aucune variété de couleur ou de forme de l’espèce. Les variétés mentionnées dans la littérature historique sont aujourd’hui considérées comme des espèces à part (espèces semblables).

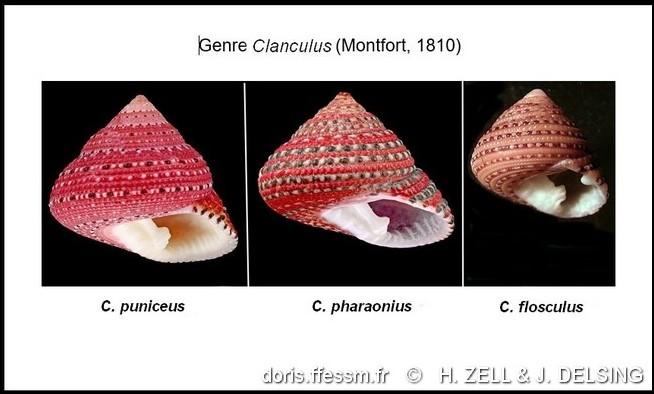

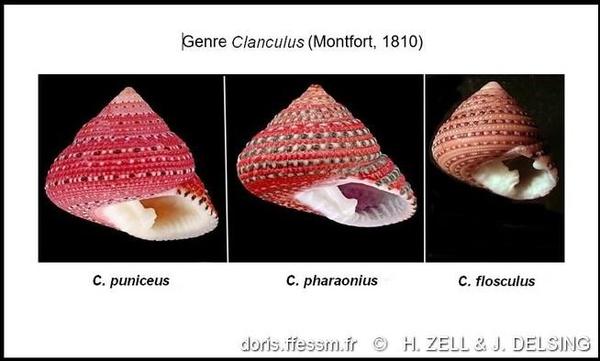

Les espèces dont la coquille ressemble à celle de la troque-fraise ne sont pas très nombreuses. Il s’agit notamment de quelques troques du genre Clanculus présentant une couleur rouge de la coquille :

- Clanculus corallinus (Gmelin, 1791) ou troque-corail possède une coquille de couleur rouge vif (rouge corail), recouverte de cordons constitués de petits tubercules arrondis. La coquille est faite de tours plus convexes et elle est plus petite, ne dépassant pas 11 mm, ce qui ne fait que la moitié de la troque-fraise. La coquille de la troque-corail peut présenter des perles blanches, mais jamais de perles noires. De plus, cette espèce est endémique* de Méditerranée où la troque-fraise n’a jamais été observée.

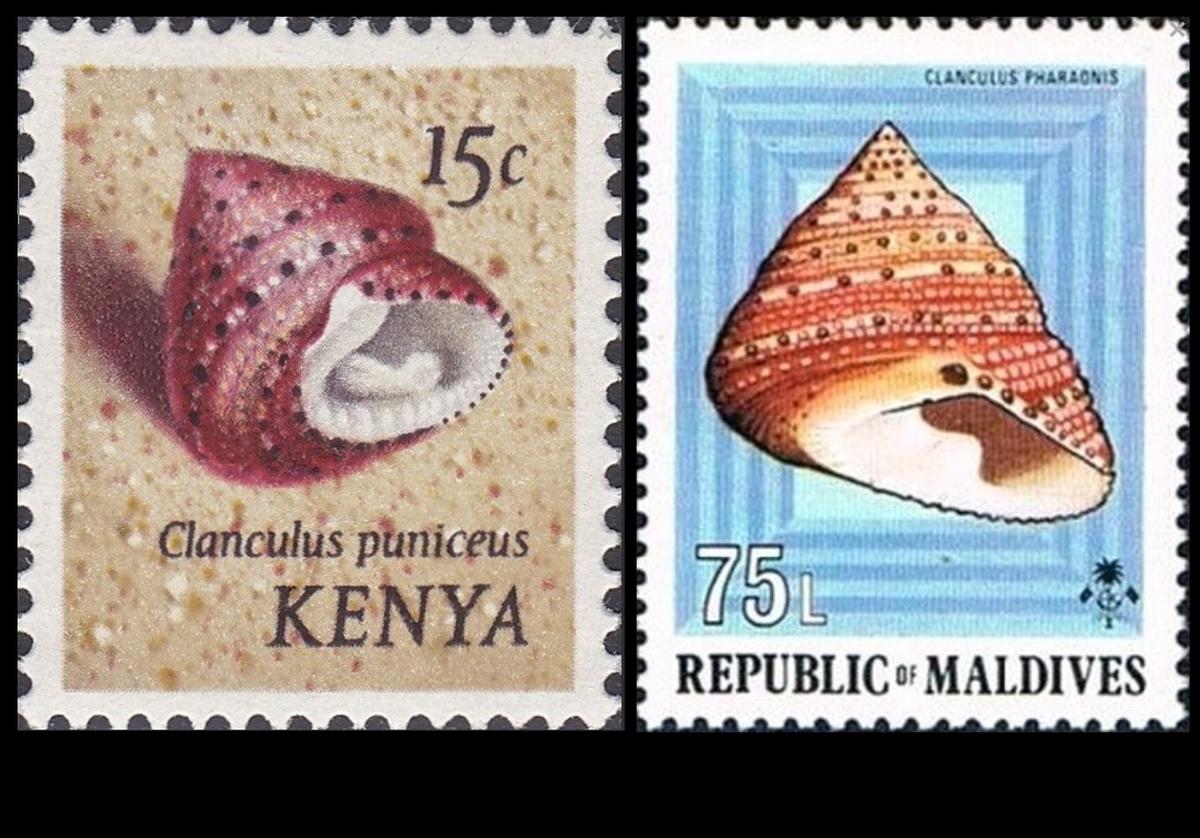

- Clanculus puniceus (Philippi, 1846) désigné comme troque rouge dans l’ouvrage de Kiener et Fischer « Spécies général et iconographie des coquilles vivantes » de 1880. Cette espèce possède une coquille très voisine de la coquille de C. pharaonius, mais en diffère par des dimensions plus petites et un nombre plus grand de cordons perlés. La coquille peut être légèrement plus petite et plus pointue au sommet. La couleur rouge est largement dominante et les cordons présentant des perles noires sont plus espacés, à raison de trois cordons entièrement rouges pour un cordon orné de noir. De plus, dans un cordon articulé, une perle noire est suivie par deux ou trois perles plus claires qui sont parfois plutôt roses que blanches. D’autres cordons intermédiaires présentent seulement des perles blanches, plus espacées. Cette différence par rapport à la troque-fraise est constante, elle concorde d’ailleurs avec quelques autres caractères.

En ce qui concerne l’animal, la morphologie des deux espèces est identique, mais la troque rouge présente un manteau rougeâtre de couleur plus uniforme, sans points noirs.

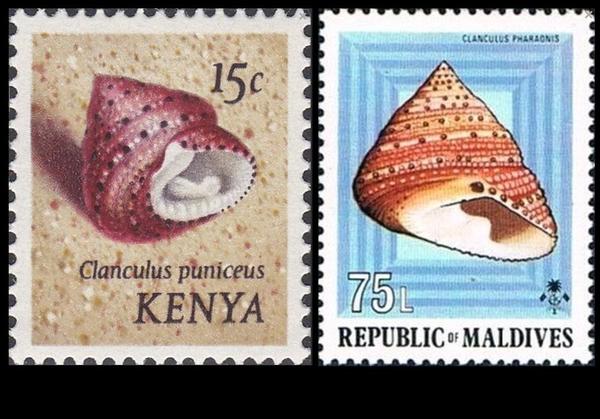

Dans le passé, certains auteurs comme Lister, 1823 ou Lamarck, 1843 ont considéré cette espèce comme une variété de C. pharaonius ou encore les deux espèces ont été réellement confondues. Et même si cette confusion a été clairement démontrée et expliquée par la suite (par exemple par Hanley en 1855), elle persiste jusqu’à nos jours. Il est à noter qu’il s’agit surtout des C. puniceus qui sont pris pour C. pharaonius, comme cela est le cas chez de nombreux collectionneurs ou photographes amateurs, mais également dans certains musées de coquillages, dans certaines publications ou encore sur des timbres postaux.

Quant à la distribution de la troque rouge C. puniceus, elle est concentrée surtout en Afrique de l’Est, y compris dans les régions insulaires proches (Madagascar, Zanzibar) incluant les départements français de Mayotte et la Réunion où la troque-fraise est absente.

- Clanculus flosculus (Fischer, 1878) qui est globalement considérée comme très rare. Cette troque présente une coquille très similaire, mais plus petite que C. pharaonius. La taille typique des spécimens adultes est autour de 11 mm, avec un maximum de 15 mm à peine. Le sommet de la coquille et les premiers tours sont roses et lisses. Dans les tours suivants, les cordons sont perlés, avec alternance d’un cordon ocre ou brun clair/ rosâtre pour un cordon portant des perles noires et blanches. A quelques nuances de couleur près, ce motif alterné est pratiquement identique à celui de la troque-fraise. C’est la raison pour laquelle cette espèce a été proposée en synonymie de C. pharaonius par certains auteurs anciens.

- Clanculus rarus (Dufo, 1840) : cette espèce beaucoup plus petite (10 à 12 mm) et plus rare est dite nomen dubium car le matériel qui a permis de faire sa description est insuffisant ou inexistant. Elle semble limitée à l’archipel des Mascareignes.

Les troques-fraises sont herbivores. Elles se nourrissent d’algues microscopiques qui se développent à la surface d’un fond rocheux ou détritique* (pierres, coraux morts, débris de substances animales…) ou de détritus végétaux sédimentés sur le fond peu profond. Grâce à leur langue buccale râpeuse (la radula*), elles raclent cette pellicule nourrissante en se déplaçant.

Les données en matière de reproduction ou concernant la durée de vie des troques-fraises sont très limitées et certaines études comme Yosef, Kadosh & Kosicki, 2023 admettent clairement de ne pas savoir si l’espèce est un hermaphrodite autofécondant ou pas.

D’une manière générale, il est considéré qu’il s’agit d’une espèce gonochorique* à sexes séparés, mais aucun dimorphisme* dans la morphologie de l’animal n’a été décrit. Après la fécondation, les embryons* se développent en larves* trochophores* planctoniques, puis en véligères* juvéniles avant de se poser sur le fond et devenir de petites troques pleinement développées.

Aucune association particulière avec d’autres espèces animales ou avec des espèces végétales n’est signalée dans la littérature consultée, à l’exception de la co-habitation, dans le même biotope, du Clanculus pharaonius avec Arakawania granulata (Duclos, 1832) dans la région d’Eilat au sud d'Israël, au bord de la mer Rouge, cf. Yosef, Kadosh & Kosicki, 2023. Dans l’étude en question, le biotope étudié comprenait un récif intertidal* rocheux peu profond, observé essentiellement pendant les marées basses pour étudier les gastéropodes en quête de nourriture. Pendant les marrées basses, les deux espèces étaient observées comme bien présentes (en grand nombre).

Les coquilles de troque-fraise peuvent également être rencontrées à l’état fossile. Des observations de la côte française des Somalis, aujourd’hui la République de Djibouti, ont permis de dater les spécimens étudiés de l’ére du Pléistocène (époque géologique s'étendant de 2,5 millions d'années à 11 700 ans avant le présent). D’autres coquilles de la même période ont été retrouvées en Égypte.

Depuis longtemps, la coloration remarquable des coquilles de gastéropodes marins attire l’attention des chercheurs en biologie et en chimie. C’est également le cas de la coquille de Clanculus pharaonius.

Les études plus anciennes ont démontré que les coquilles de la troque-fraise sont fluorescentes en rose-rouge sous la lumière UV. Des études plus récentes, menées par une équipe internationale dans les années 2010, se sont servies des techniques chimiques modernes et spectroscopiques multimodales pour identifier les pigments responsables de ce phénomène. Les résultats de cette étude ont été publiés par Williams, Ito, Wakamatsu et al. en 2016. Des pigments retrouvés dans la coquille de cette troque sont des porphyrines et l’éumélanine. Les mêmes porphyrines ont également été identifiées dans les tissus colorés du pied de cette espèce. Il a été démontré que les porphyrines concernées sont l’uroporphyrine I et l’uroporphyrine III. La distribution de ces pigments correspond à la couleur rose frappante de C. pharaonius qui apparaît lors de l’exposition aux rayons UV. Le pigment de porphyrine rose-rouge a été désigné comme « trochopuniceus ». Cette fluorescence rouge, en revanche, ne semble pas être importante dans le biotope naturel de l’animal, car elle n’est apparente que sous une lumière UV très forte que, dans les conditions normales, les animaux vivant dans les cavités ou grottes sous-marines ou sous les rochers ont tendance à éviter. Quant aux pigments non fluorescents, des traces d’eumélanine ont été identifiées et correspondent probablement à des petites taches noires de la coquille et du manteau de l’animal.

Il est à noter que ces pigments ne sont pas nécessairement derrière la couleur similaire d’autres espèces. Des analyses ont montré que même en cas d’une ressemblance visuelle, il peut s’agir de pigments différents.

Par curiosité, nous ajoutons que le nom scientifique Trochus pharaonius appartenant à la troque-fraise a été utilisé dans l’histoire, par confusion, pour la troque-corail Clanculus corallinus (Gmelin, 1791). Par exemple, Giuseppe Olivi (1769-1795), l’un des plus grands naturalistes italiens du 18e siècle, décrit dans son ouvrage « Zoologia Adriatica, ossia Catalogo ragionato degli animali del golfo e delle lagune di Venezia », paru en 1792, la troque-corail, étant convaincu d’avoir rencontré la vraie troque-fraise mais en version « réduite ». Il explique que les spécimens rencontrés dans la mer Adriatique sont très petits et décolorés, avec des tubercules peu exprimés et un ombilic à peine crénelé. Et même, il justifie qu’il arrive dans cette espèce, comme dans la plupart des autres espèces communes aux différentes mers, que les individus de l’Adriatique présentent des coquilles plus fragiles, perdant en vivacité de couleur et en élégance. Il s’agit évidemment d’un diagnostic erroné, la vraie troque-fraise n’étant pas présente en Méditerranée.

Des coquilles percées de C. pharaonius ont été retrouvées dans les tombes de Karnak en Egypte datant de l’Antiquité.

Le mot troque vient de la traduction en français du nom scientifique [Trochus], en latin, basé sur le mot grec ancien [trokhós] qui signifie roue, disque ou cerceau. La signification d’origine est « celle qui roule ». Le premier naturaliste français l’ayant employée était Guillaume Rondelet (1507-1556) qui s’en est servi pour nommer diverses espèces de coquillages dans son œuvre « L’histoire entière des poissons », parue en 1558 (édition posthume).

Le nom troque-fraise est utilisé en référence avec la forme et couleur de leur coquille qui rappelle les fruits rouges issus des fraisiers. Et comme les coquilles de Clanculus pharaonius, les fraises contiennent de minuscules graines qui poussent sur toute leur surface. Nous ajoutons que ce nom vernaculaire est assez récent et sa propagation a été encouragée par les traductions de l’anglais. Il faut dire que plusieurs espèces possédant de jolies coquilles rouges sont en anglais couramment appelées « strawberry top shell » ce qui donne : troque-fraise. Cependant, en anglais le nom courant « strawberry top shell » est attribué surtout à C. puniceus, une espèce ressemblante et souvent identifiée par erreur comme C. pharaonius.

En se tournant vers l’histoire, le nom courant vernaculaire français utilisé au 19ème siècle était : bouton de ou turban de Pharaon ; traduction du latin pharaonius utilisé par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778).

L’appellation bouton faisait référence à l’aspect décoratif de la coquille et à sa forme bombée qui faisait penser à des boutons d’officiers.

Clanculus : du latin [clanculum] = secret, caché. Le nom a été créé en 1810 par le naturaliste malacologue français Pierre Dénys de Montfort (1766-1820). Il l’a distingué du genre Monodonta en se servant du nom vernaculaire "bouton de Pharaon" comme espèce type du genre. Il précise que les monodontes ne doivent, d’après leur étymologie, n’avoir qu’une seule et unique dent alors que celles des "boutons" sont multiples. De plus, il a mis en avant l’absence d’ombilic* chez les monodontes tandis que celui des boutons est extrêmement remarquable.

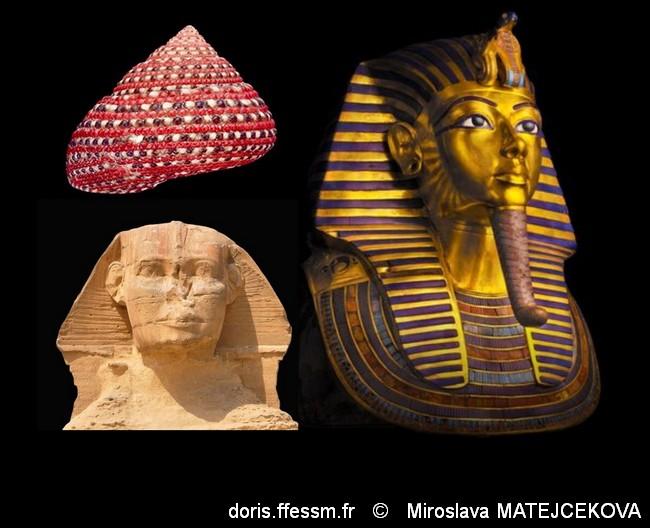

pharaonius : dérivé du latin ecclésiastique [Pharaon], emprunté du grec ancien [pharaô], utilisé comme titre des rois d'Égypte, puis nom propre de tout roi d'Égypte. Lui-même emprunté, par l'intermédiaire de l'hébreu, de l'égyptien « per-aâ », c’est-à-dire la « grande maison, palais » et, par métonymie, « roi ». Cet attribut fait référence à la fois à la forme de la coquille conique et robuste, pouvant être comparée à la forme des pyramides et à l’organisation des cordons sur la coquille en bandes alternées très régulières, comme sur le Némès, coiffe emblématique des rois d’Egypte, à rayures bleues et jaunes ou parfois rouges et blanches.

Numéro d'entrée WoRMS : 211270

| Termes scientifiques | Termes en français | Descriptif | |

|---|---|---|---|

| Embranchement | Mollusca | Mollusques | Organismes non segmentés à symétrie bilatérale possédant un pied musculeux, une radula, un manteau sécrétant des formations calcaires (spicules, plaques, coquille) et délimitant une cavité ouverte sur l’extérieur contenant les branchies. |

| Classe | Gastropoda | Gastéropodes | Mollusques à tête bien distincte, le plus souvent pourvus d’une coquille dorsale d’une seule pièce, torsadée. La tête porte une ou deux paires de tentacules dorsaux et deux yeux situés à la base, ou à l’extrémité des tentacules. |

| Sous-classe | Vetigastropoda | Vétigastropodes | Coquille de forme très variable, la plupart des espèces possèdent un opercule. La tête possède une seule paire de tentacules céphaliques et le mufle porte la bouche. Des tentacules épipodiaux* (à rôle sensoriel) sont présents sur les côtés du corps. |

| Ordre | Trochida | Trochida | |

| Super-famille | Trochoidea | Trochoïdes | |

| Famille | Trochidae | Trochidés | Coquille de 3 à 130 mm, très variable, colorée ou avec des bandes sombres, quelques tours seulement. Intérieur de la coquille nacré. Opercule corné, circulaire multispiré. 3 ou plus paires de tentacules épipodiaux le long du pied. |

| Sous-famille | Trochinae | Trochinés | |

| Genre | Clanculus | ||

| Espèce | pharaonius |

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Aspect général

La coquille, en forme de toupie, est dite turbinée.

Marsa Egla, Marsa Alam, Egypte, mer Rouge

07/05/2018

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Gastéropodes à coquille unique : escargots subaquatiques et assimilés (ex. Prosobranches et Hétérobranches/Pulmonés)

Bandes perlées sur fond rouge

La coquille est parcourue de rangées de bandes avec des points noirs et blancs alternés sur un fond rouge profond.

Note : les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Shab oum Oush, Hurghada, Egypte, mer Rouge, 1 m, sable/corail

10/1993

Spire

La spire est constituée d’environ 6 tours, plus ou moins convexes et ornés de cordons réguliers.

Note : les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Shab oum Oush, Hurghada, Egypte, mer Rouge, 1 m, sable/corail

10/1993

Ombilic profond

L’ombilic est ouvert, profond et orné au bord de petits plis réguliers de couleur blanche.

Note : les collections de coquillages que DORIS reconnaît sont uniquement celles qui sont à visée scientifique.

Shab oum Oush, Hurghada, Egypte, mer Rouge, 1 m, sable/corail

10/1993

Juvénile

Ce juvénile ne possède pas encore ses couleurs définitives.

La Barge, Petite Gubal, Hurghada, Egypte, 10 m (de nuit)

17/08/2014

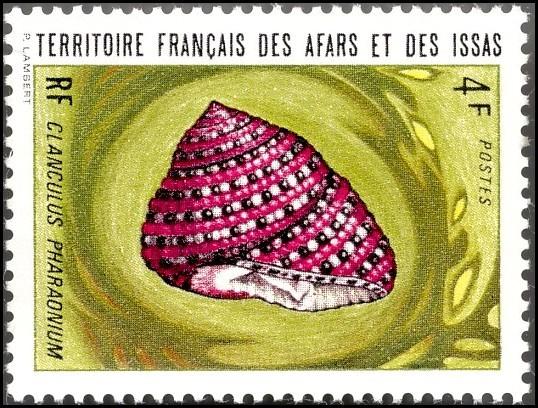

Philatélie, vue latérale

Timbre de 4 F des Afars et des Issas faisant partie d'une série de 4 ayant pour thème les coquillages.

Cet ex-territoire français situé dans la Corne de l’Afrique donne sur le golfe d’Aden et le détroit de Bab-el-Mandeb au sud de la mer Rouge, parties occidentales de l’océan Indien. Il deviendra en 1977 la république de Djibouti.

Reproduction de documents anciens

1972

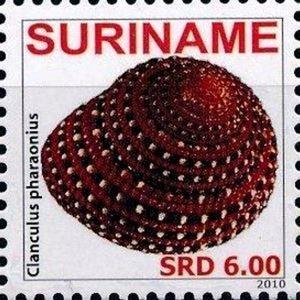

Philatélie, vue de dessus

Le Suriname est un petit pays de la côte nord-est de l'Amérique du Sud où les troques-fraises ne vivent pas. Cela n’empêche pas de les représenter, en tant que coquillage emblématique.

Timbre postal de 6 Dollars surinamiens

Reproduction de documents anciens

2010

Confusion postale

La confusion entre la troque-fraise Clanculus pharaonius et la troque-rouge C. puniceus est très fréquente. C’est le plus souvent la troque-rouge qui est prise par erreur comme la troque-fraise, comme c’est le cas sur le timbre des Maldives. Nous remarquons que le timbre du Kenya montre le même coquillage, mais sous un nom différent.

Timbres de 15 c du Kenya et 75 L des Maldives

Reproduction de documents anciens

1971/1975

Espèces ressemblantes

Les espèces ressemblant à la troque de Pharaon ne sont pas très nombreuses. Il s’agit de congénères Clanculus habitant l’océan Indien et présentant des cordons articulés de perles blanches et noires sur fond rouge, parfois ocre de la coquille, comme le montrent les images assemblées.

Océan Indien

Reproduction de documents anciens

N/A

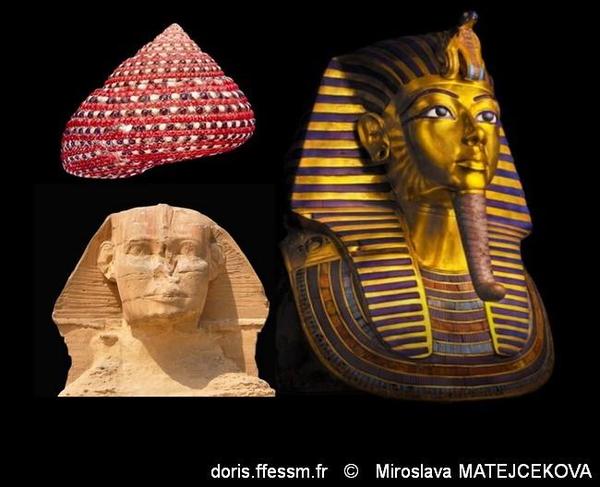

Turban des pharaons

Le turban des pharaons appelé « némès » est une coiffe emblématique égyptienne représentée sur le masque funéraire de Toutânkhamon ou sur la tête du sphinx de Gizeh. Il est rayé verticalement avec des pans retombant devant de chaque côté de la tête. C’est notamment à cette partie latérale triangulaire où les rayures sont retournées à l’horizontale que la coquille robuste de Clanculus pharaonius fait penser.

Mer Rouge, Egypte

N/A

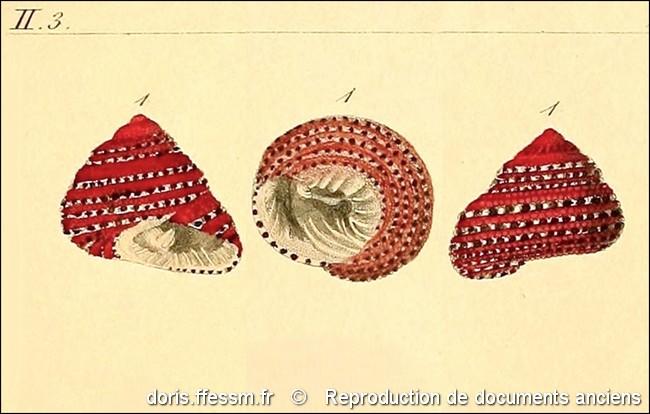

Dessin ancien

Vues de profil et de dessous de Trochus pharaonius (syn.). L’auteur décrit : « Cette espèce est sans doute l’une des plus belles conques. Sa forme est presque exactement conique, pointue, mais les tours sont arrondis. La base est plate et le dernier tour est incliné vers le bas ».

Fig.1, planche 14, Bd.II, Abt.3 dans « Die Kreiselschnecken oder Trochoideen » par R. A. Philippi

Reproduction de documents anciens

1846

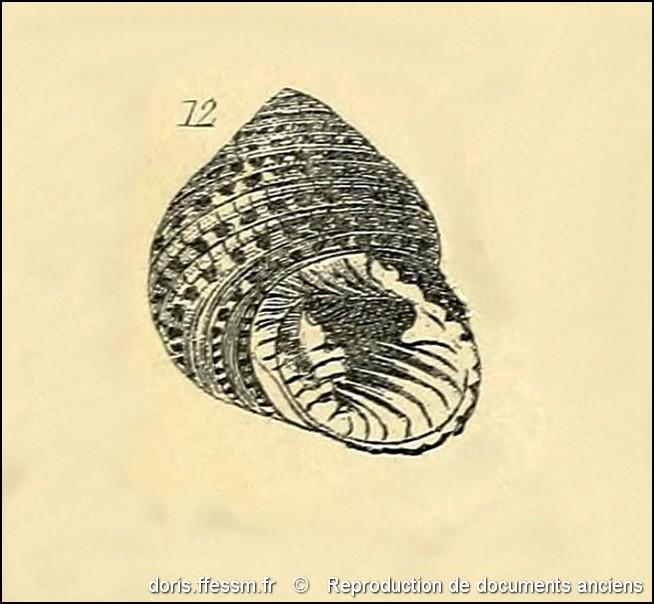

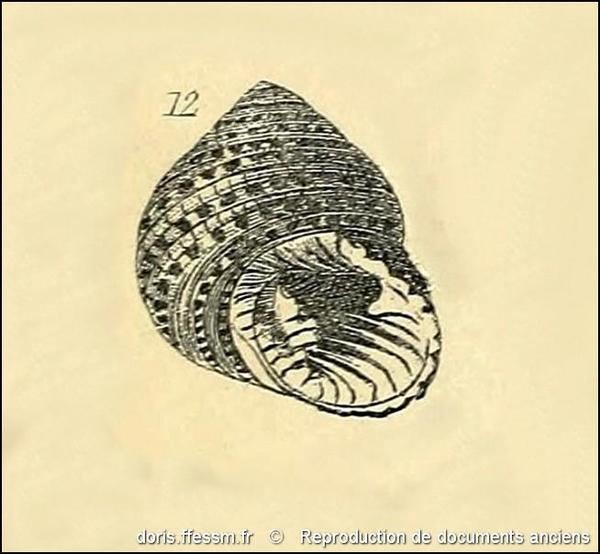

Coquille perlée à ouverture plissée

Vue inclinée de dessous de Monodonta pharaonis (syn.) dans le Manuel des mollusques de S. P. Woodward, illustré par A. N. Waterhouse and J. W. Lowry. Le dessin en noir et blanc montre bien les caractéristiques typiques de la coquille : granulation alternée et ouverture comptant nombreux plis et dents.

Fig.12, planche X. dans « A Manual of the Mollusca being a treatis on recent and fossil shells » par S. P. Woodward.

Reproduction de documents anciens

1880

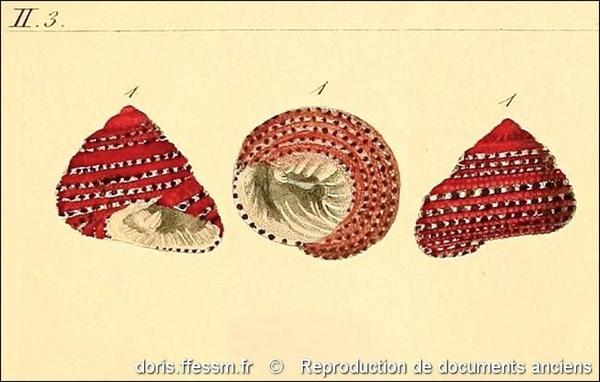

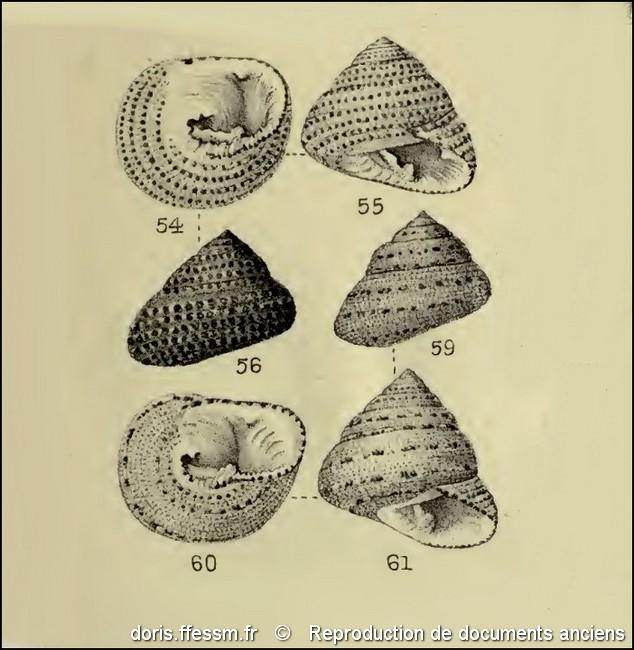

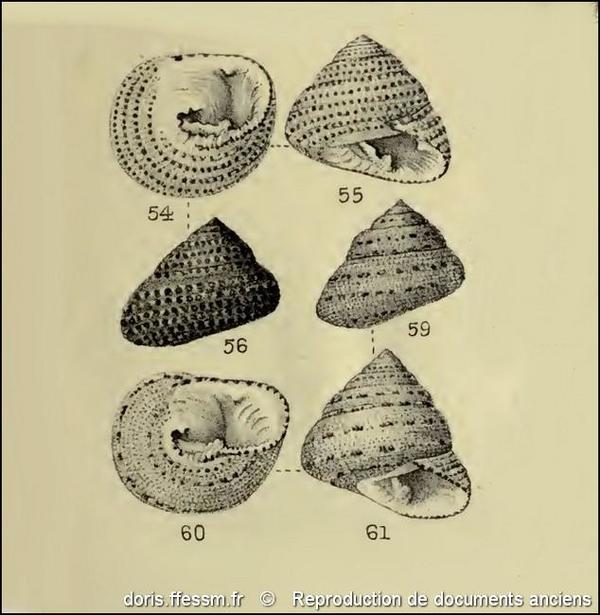

Coquilles-fraises

Vue de dessous et de profil de Trochus pharaonius (syn.) [54 à 56] que l’auteur compare avec son congénère T. puniceus [59 à 61]. La coquille de ce dernier présente des cordons tuberculeux plus fines et plus nombreux. Les perles noires sont plus petites et plus espacées.

Fig. 54 à 56 et 59 à 61, planche 15, vol. 11 de la série 1 de l’ouvrage « Manual of conchology, structural and systematic » de J. W. Tryon Jr. & H. A. Pilsbry.

Reproduction de documents anciens

1889

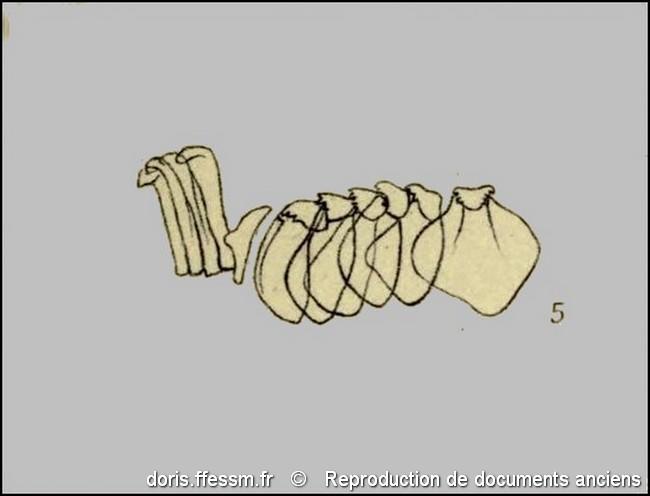

Dents

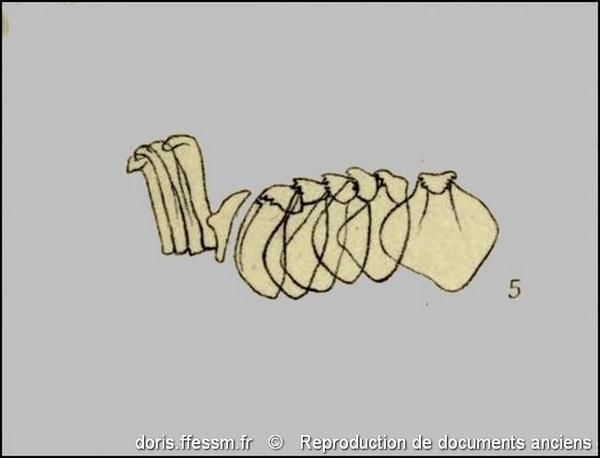

La radula, langue râpeuse dans la bouche des mollusques du genre Clanculus, présente une dent centrale rhomboïde (dent en forme de losange, large à la base), des dents latérales rudimentaires et des dents marginales disposées en rangées très obliques.

Fig. 5, planche 50, vol. 11 de la série 1 de l’ouvrage « Manual of conchology, structural and systematic » de J. W. Tryon Jr. & H. A. Pilsbry

Reproduction de documents anciens

1889

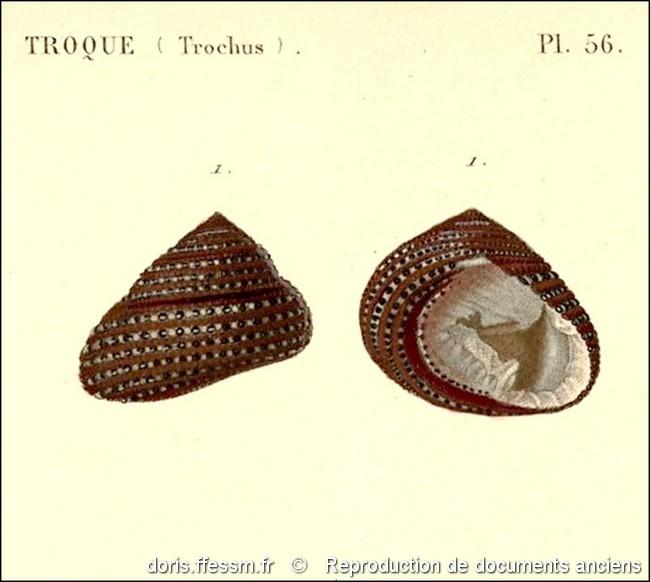

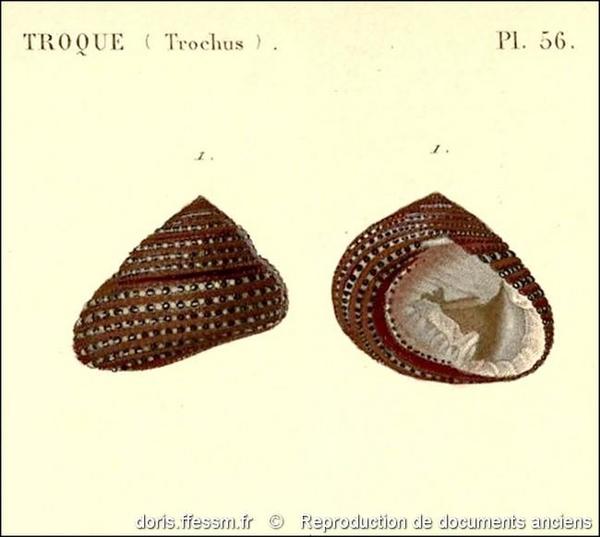

Troque de Pharaon

Vue de profil et de dessous de la Troque de Pharaon provenant de la collection du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Les auteurs précisent : « Coquille profondément ombiliquée, épaisse, conoïde, à spire aiguë, rosée, 6 ½ tours convexes, de couleur rouge… ornés de cordons colorés alternativement en blanc et en noir ».

Fig.1, planche 56 dans « Spécies Général et iconographie des coquilles vivantes… » par L. C. Kiener et P. Fischer.

Reproduction de documents anciens

1880

Ombilic denté

Les dessins dans l’ouvrage de M. Lister ont été réalisés par les filles de l’auteur, Anna et Susanna Lister. Les caractéristiques typiques de l’espèce, à savoir le bord crénelé de l’ombilic et les tubercules granuleux de la coquille sont très fidèlement représentés.

Fig. 26, planche 638 dans l’ouvrage « Historia sive synopsis methodica conchyliorum » de M. Lister.

Reproduction de documents anciens

1889

Morphologie

D’après la fig. 1 dans le document de D. G. Herbert « Revision of the Trochinae, tribe Trochini (Gastropoda: Trochidae) of southern Africa » de 1993 et la fig. 1 dans l’article de V. Spadini « Il genere Clanculus Monfort, 1810 » de 2006.

Ce dessin schématique montre la morphologie caractéristique de l’ouverture et de la columelle de la coquille de Clanculus pharaonius.

02/2025

Rédacteur principal : Miroslava MATEJCEKOVA

Rédacteur : Philippe LE GRANCHÉ

Correcteur : Philippe LE GRANCHÉ

Responsable régional : Philippe LE GRANCHÉ

Abrard R., 1940, Mollusques pléistocènes de la côte française des somalis recueillis par E. Aubert de la Rüe, Archives du Muséum, 5-105, + 8pls.

Dautzenberg P., 1923, Liste préliminaire des mollusques marins de Madagascar et description de deux espèces nouvelles, Journal de Conchyliologie, 68, 21-74.

Gaillard C., Lortet L. C. E., 1909, La faune momifiée de l’Ancienne Egypte et Recherches anthropologiques, Mollusques de Karnak, Gébélein et Abydos, Archives du Muséum d’histoire naturelle de Lyon, 4, 10, 105-122.

Hanley S., 1855, Ipsa Linnæi conchylia, the shells of Linnæus, determined from his manuscripts and collection, Williams and Norgate, London, 556p.

Heller J., 2015, Sea Snails - A natural history, Springer Libri, Cham, Switzerland, New York, 354p.

Herbert D. G., 1993, Revision of the Trochinae, tribe Trochini (Gastropoda: Trochidae) of southern Africa, Annals of the Natal Museum, 34, 2, 239-308.

Kiener L. C., Fischer P., 1880, Spécies Général et iconographie des coquilles vivantes comprenant la Collection du Muséun d’Histoire naturelle de Paris, la collection Lamarck, celle du prince Masséna (appartenant maintenant à M. B. Delessert) et les découvertes récentes des voyageurs, Genres Calcar, Trochus, Xenophora, Tectarius et Risella, Vol. XII, J.-B. Baillière et fils, Paris, 480p, + 120pls.

Linnaeus C., 1758, Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, Impensis Direct. Laurentii Salvii, Holmiae (Stockholm), 1, 10, 824p.

Lister M., 1823, Historia sive Synopsis methodica conchyliorum. Editio tertia, L. W. Dillwyn, R.S.S. & c. E typographeo Clarendoniano (Clarendon Press), Oxonii (Oxford), 48p., + 523pls.

Montfort P. D. de, 1810, Conchyliologie systématique, et classification méthodique des coquilles ; offrant leurs figures, leur arrangement générique, leurs descriptions caractéristiques, leurs noms ; ainsi que leur synonymie en plusieurs langues. Ouvrage destiné à faciliter l'étude des Coquilles, ainsi que leur disposition dans les cabinets d'histoire naturelle. Coquilles univalves, cloisonnées, Tome second, F. Schoell, Paris, 676p.

Philippi R. A., 1846, Die Kreiselschnecken oder Trochoideen (Gattungen Turbo, Trochus, Solarium, Rotella, Delphinula, Phasianella.) In Abbildungen nach der Natur, Systematisches Conchylien-Cabinet, Dr. H. C. Küster, Verlag von Bauer & Raspe, Nürnberg, II, 3, 372p. + 49 pls.

Roissy F. de, 1805, Histoire naturelle, générale et particulière, des mollusques, animaux sans vertèbres et à sang blanc, Cours complet d’Histoire naturelle (Sonnini, C. S.), Paris, Tome 5, 450p.

Spadini V., 2006, Il genere Clanculus Monfort, 1810 (Gastropoda: Trochidae) nel Pliocene senese (Toscana, Italia), Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale, 147, II, 211–237.

Williams S.T., Ito S., Wakamatsu K., Goral T., Edwards N.P., Wogelius R.A., Henkel T., de Oliveira L. F. C., Maia L. F., Strekopytov S., Jeffries T.†, Speiser D. I., Marsden J. T., 2016, Identification of Shell Colour Pigments in Marine Snails Clanculus pharaonius and C. margaritarius (Trochoidea; Gastropoda), PLoS ONE, 11(7), 1-25.

Woodward S. P., 1880, A Manual of the Mollusca being a treatis on recent and fossil shells, Crosby Lockwood and Co., London, 543p. + 23 pls.

Yosef R., Kadosh T., Kosicki J. Z., 2023, Laterality of shell formation differs in two sympatric gastropod species: mulberry shell (Tenguella granulata), and strawberry topshell (Clanculus pharaonius), Israel Journal of Ecology & Evolution, 152, 7, 1-3.

Zuschin M., Janssen R., Baal C., 2009, Gastropods and their habitats from the northern Red Sea (Egypt: Safaga), Part 1: Patellogastropoda, Vetigastropoda and Cycloneritimorpha, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 111(A), 73–158.

La page de Clanculus pharaonius sur le site de référence de DORIS pour les mollusques : MolluscaBase

Les textes et images sont sous licence et ne sont pas libres de droit.

Pour les ayants-droits, connectez-vous.

Pour toute demande d'utilisation (exemple d'un formateur Bio de la FFESSM...) contactez nous ici.